![[訪問記]伝統的な智慧と、最新の科学が融合!?マレーシアで出会ったHighly educated farmerの哲学](https://modia.chitose-bio.com/wp-content/uploads/2017/12/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%98_%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB2.jpg)

先日、マレーシアのとあるファームを視察させてもらう機会があったのだが、そこで出会った人々やシステムに多くの刺激を受けたので紹介したい。

自然の力を効率的に活かした次世代型ファーム

マレーシアのサラワク州の州都クチンから車で1時間ちょっとに位置するこのファームでは、平飼いの鶏を行っている。設立は2年ほど前で、現在飼っている鶏の数は約5,000羽ほど。「平飼い」「完全有機」「抗生物質フリー」を売りに市場価格の3倍程度の値段で市場に卸しているが、消費者の反応は上々だそうだ。テストマーケティングを終えて、これから生産の拡大を考えているとのこと。オーナーは複数の事業体を経営し、すでに一財を成している華僑の方だ。

このファームの特徴は、鶏を核とした地産地消の循環型システムが形成されていることだ。同様のコンセプトを持つファームというのは日本でもよく聞く話ではあるが、それがちゃんと機能しているファームを私自身は初めて見たように思う。

当初は雛を外部から購入し育てて出荷していたが、現在は自分達で採卵から孵化まで行っているとのこと。また、いくつかの系統の親鶏を購入し、掛け合わせながらオリジナル種の作成にもトライしている。もともと経験はなかったようだが、試行錯誤して系を立ち上げたと話していた。とりあえず自分たちでなんでもやってやろうのDo It Yourself の姿勢はこのファームのポリシーとして一貫している印象を受けた。

効率的な餌の生産システム

ちなみに、餌も彼らが独自に調合したものを使っている。近くに生えている竹から始まり、バナナ工場から捨てられる廃棄物、ホテルや飲食店から出る食品残渣で育てたブラックソルジャーフライ(アフリカミズアブ)と呼ばれるハエの幼虫などなど。基本的に、野生に生えているものか廃棄されているもので作られている。

その中でも興味深かったのはブラックソルジャーフライの幼虫、要はウジ虫の生産システムだ。私も文献や映像では人工生産の様子を見たことはあったが、実際に組織的に生産されている現場を初めて見たので、少し詳細に説明したい。

まず、30×80cmほどの大きさの船型の容器に食品残渣を入れ、そこに卵から孵化させた幼虫を入れる。幼虫は残渣を食べて大きくなり、2週間弱で2kgほどの量になるという。1gの卵が2週間で2,000倍になるのだからなかなかの効率だ。この育った幼虫はある程度まで育つと蛹になるため乾いた環境を求める習性をもつ。このため、残渣で湿った餌場から離れたところを目指して壁を登っていくのだが、壁の途中に穴が空いており、登ってきた幼虫がその穴から下の収穫コンテナに落ちていく仕組みになっているのだ。まるまる太った幼虫が自動的に収穫機の中に落ちていく姿は、登って火に入る何とやらである。こうして収穫された幼虫は、乾燥させると40%タンパク質、30%脂肪という高栄養価の粉末となり、これが鶏の餌として使われるわけである。

入れる餌の量は深さで決まっていて、6cmほどだと言っていた。というのも、それ以上深く入れると残渣自身が自己発酵によって温度を持ち、高温度に弱い幼虫が死んでしまうのだそう。自然の動きや虫の特性をしっかり理解して、それを効率的な生産システムとしてワークさせていることに感心しきりであった。

自然の摂理を積極的に活用

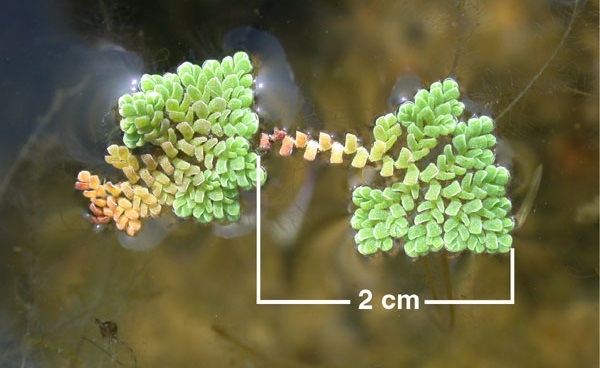

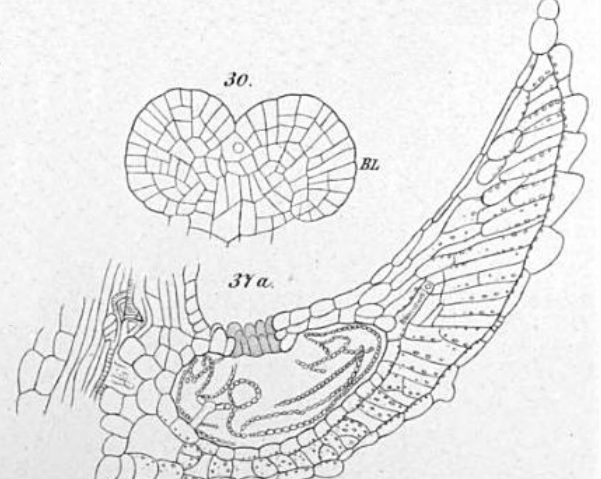

また、タンパク質源としてはウジ虫以外に池に生えているアカウキクサも利用していた。このウキクサは根の部分に窒素固定できる藍藻が共生しており、窒素肥料を入れなくても育つことができる。大豆でいう根粒菌のようなものだ。その窒素固定量については様々な報告があるが、日本の水田で約1年間で総計ha当り450kgの窒素を貯えることができたとの報告がある(1978 渡辺)。通常、水田への窒素肥料投入量は50kg程度とされるので、その固定能の高さがわかるだろう。この窒素固定力は熱帯マメ科牧草の窒素固定量年間最高値に近いものであり、熱帯などで緑肥として利用していることも理にかなっている。ここの池では2週に1度の頻度で収穫して餌として与えているとのこと。

その他にもアレロパシー*を利用した農作物の栽培などを行っている。例えばマリーゴールドの隣に唐辛子系の作物を植えると虫や病気になりにくい、とかそういうものだ。

*ある植物が他の植物の生長を抑える物質を放出したり、またある動物、微生物を防いだり引き寄せたりする効果の総称

他に、飼育段階で印象に残ったのは、パイロンという蛇を雛のいるケージで飼っていることだ。パイロンは木製の箱に入っていてるだけなのだが、こいつが置いてあると、雛を食べてしまう野生の鳥が近づかないそうだ。箱の中にいるので姿は見えないのだが、臭いなのか第6感なのか、野生の鳥はパイロンがいることに気づいて近寄らないという。パイロンは3匹いて、1ヶ月ごとに交代させているということだった。さながら用心棒といったところだろうか。

現場で貫かれていた哲学

30エーカー弱ある彼らのファームを2時間ほど時間をかけて説明してもらったが、自然の摂理を上手に活かした運営を意識しているところに哲学を感じたし、個人的にも共感を覚える部分が多かった。さらに彼らがすごいのは、試行錯誤したものを全て数字化してデータに落とし、より効率的なシステムへの更新を止めないところだ。単なる伝統的な知見を生かして実装させるだけでなく、そこからさらに上を目指している姿勢とでも言おうか。その際に使うツールが科学であり、私なんかが喜んで迎えてもらえるのも科学の視点で何かをアドバイスしてもらえるから、という期待からなんだと思った。

現に彼らから聞かれた質問は、例えば、「今の餌の組成だとメチオニン(必須アミノ酸の一種)の量が足りないから、それをカバーできるタンパク質源が何かないか?」というような具体的なものだ。この質問は鶏の効率的な生育にどれだけのメチオニン量を必要としているかの基準値を知った上で、自分たちの餌にそれがどれだけ足りないかを把握してないと出てこない質問である。飼料の栄養価を設計している研究者からしか出ないような質問が、熱帯地方の片田舎で平飼いの鶏を世話している若者から出てきたことに結構な衝撃を受けたわけである。

彼らはそんな若者を『Highly educated farmer』と呼んでいたが、好奇心さえあれば誰にでも情報が得られるようになった現代において、視座の高い若者達は現場を経験できる方に優先して集まるようになっていくかもしれないと感じた。最先端の情報はもう先進国や限られた科学者の専売特許ではなくなったのだ、と情報革命の広がりをリアルに意識した瞬間でもあった。ちなみに、現在彼らは池の上にレストランを建設しているが、このレストラン運営を通してビジネスのイロハも学んでいくことだろう。

なお、彼らは鳥の餌としてのタンパク源、というミクロな視点だけではなく、将来起こるタンパク質危機というマクロのトレンドも当然ながら認識していた。

*タンパク質危機については先日執筆した下記記事も参照頂きたい。

現在、マレーシアの養鶏産業は餌をほぼ100%海外からの輸入に頼っているが、そんな時代が長くは続かないことを予測した上で、足りなくなるであろうタンパク質源をどうやって地域内で確保していくかが上の質問の前提にあるわけだ。この養鶏用のタンパク質源の内政化は、最近マレーシア政府が主導で動き始めた取り組みでもあり、このトレンドに商機を見出した上でのアクションでもある。

以上、マクロからミクロまで、どこを切っても理にかなった回答が返ってきて、説明を聞きながらただただ頷くしかできなかった。

最後に

私は水が高きから低きへと流れるように、自然にも生(合成)から死(分解)へと向かう方向性をもった流れがあると考えている。彼らの取り組みは、この自然の流れる力を理解し、上手に使いながら仕事を組んでいるように見えて、その力みのない設計に嫉妬に近い感情すら覚えたように思う。

人類もまた自然の一部である以上、自然の動きを深く知れば知れるほど、自分たちのことを理解できるようになると信じている。そういった視点で見たときに、自然の営みを深く理解し、効率的に利用しようとしている彼らの取り組みは、結果として自らを知るための智恵を蓄積することにも繋がっているように思ったのだ。

このような動きはこのファームに限らず、日本も含めて世界各国の地方から静かに起こっていることだろう。伝統的な智恵と最新の科学が融合し、さらにそれが社会へと開かれている場。次世代で活躍していく人材というのはこういう場から生まれ、彼らが次のカルチャーを作っていくのではないか。否定されがちな大量生産・大量消費な現代生活すらしたたかに利用しながら、未来を創っていく気がした。

彼らの取り組みに感銘を受けるとともに、完敗感に凹む訪問でもあった。なんというか、「理想として掲げること」と「それを形にして表現していること」とは天と地ほどの差があることを痛感させられた。彼らと同じような未来を語っている割にまだ何も世に還元できてないなと焦る気持ちを覚えたが、焦っても仕方ないので、私は私なりにやりたいと思う。