COLUMNS コラム一覧

正直MATSURI日記番外編:アメリカにおけるバイオ燃料最新情報

こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだまだ素人です。 今回は日記の番外編として、2024年7月3日に開催したMATSURIパートナー限定のオンライン情報共有会「アメリカにおけるバイオ燃料最新情報」の開催報告をしたいと思います。 「バイオ × 環境 × ビジネス」の最新動向に関する有益な情報を提供するオンライン情報共有会には120名もの方々にご参加いただきました。 今回の情報共有会はサリーが「2023年9月 米国のエタノール団体はトウモロコシエタノールSAFについて、CORSIAモデルではなく、最新のGREETモデルの数値を使うことを米国政府に求めた。」(”Ethanol Industry Associations Ask Treasury Secretary To Use GREET Model For Scientific Accuracy”September 14,2023)というニュースを目にしたことから始まりました。 このニュースは正直MATSURI日記2でも取り上げました。MATSURI会員専用ページではモデルの違いについて詳しく解説しています。 情報共有会では「藻類産業を発展させるために、微細藻類の価値をどのようにして定量的に発信していくか?」という観点からこのニュースを掘り下げて議論しました。このニュースを起点に、近年の米国におけるSAF動向をまとめ、それを藻類産業の視点から考察しました。 前半はサリーから「アメリカにおけるバイオ燃料最新情報」に関して、最新の政策や、可食バイオマスの多くが燃料になっている現状等について解説し、藻類産業の視点からの考察を共有しました。 後半はサリーとエネルギーアナリストの大場 紀章氏と日本微細藻類技術協会事務局長の 野村 純平も交え、藻類産業構築に向けて私たちは何をすべきか、将来の展望についての議論と参加者を交えた質疑応答が行われました。 質疑応答では、「藻類で航空燃料を作る場合のLCAがどのようになるか」、「可食バイオマスを燃料にすることについてアメリカはどう考えているか」など多くの質問が寄せられ、パートナー企業の皆さまのエネルギー事情への関心の高さが伺えました。 ちょっと緊張しているサリー(左)...

正直MATSURI日記番外編:グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか

こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動については、まだまだ素人です。 今回は日記の番外編として、2024年11月21日に開催したMATSURIパートナー限定のオンライン情報共有会「グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか」の開催報告をしたいと思います。 情報共有会の報告記事はこちら「グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました 近年、「グリーンウォッシュ」と呼ばれる、環境や気候への影響について虚偽または誤解を招く主張に対する監視が強まっています。こうした行為に対する世間の批判が高まるだけでなく、環境への取り組みを紹介するCMでの不適切な環境表現を禁止するガイドラインが策定されて実際にそのようなCMに禁止命令が出されるなど、規制当局による具体的な措置も増えています。 このような状況の中で、我々はどのような環境発信ができるのでしょうか?そのヒントを得るために、すでに市場にある各企業による環境発信や、それに対する世間や行政の反応についての有名な事例をいくつか紹介しました。 紹介した事例のひとつが、LEGO社のサステナブル素材への取組みです。現在、LEGOブロックは石油由来のABS樹脂から作られています。LEGO社は2030年までにすべてのパーツを持続可能な資源由来のプラスチックに切り替えるという目標を掲げ、2015年には10億デンマーククローネ(約210億円)を投じて、デンマーク本社に「サステナブル・マテリアル・センター」を設立しました。そして2021年には、ペットボトルを再利用したブロックの試作品の作成に成功したと発表しています。しかし、2023年にLEGO社は、再生ペット(PET)を使ったブロックの生産を行わないことを正式に発表しました。同社はこの決定について、「試作品を発表したときは、可能性について楽観的だった。しかし、2年間の試験を経て、CO2排出量の削減に寄与しないことがわかったため、これ以上の開発を行わないことにした」と説明しています。(参照:https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1218450_1532.html) この発表に対して、世間から「なんで再生プラスチックをやめるんだ?」とか、「何も進んでいないのでは?」とか、「ABS樹脂を使い続けるための言い訳では?」といった非難の声は、ほとんど見受けられませんでした。それどころか、LEGO社がきちんと検証し、正直に淡々と結果を公表した姿勢が評価されているように感じます。この評価は、LEGO社が人と資金をしっかり投入し、本気でサステナビリティに取り組んでいるからこそ得られたものなのでしょう。まさに「正直MATSURI」だな、と私は感じました。 最後に、サリーとエネルギーアナリストの大場 紀章さん、日本微細藻類技術協会事務局長の 野村 純平さんも交えディスカッションが行われました。 まだまだ緊張しているサリー(右)と エネルギーアナリストの大場 紀章氏(左) 正直MATSURIのサリーとしては、藻類を将来価値のある取り組みとしてどのようにアピールしていくかを、もっとじっくり考えていく必要があると感じています。 情報共有会の詳しい内容についてはMATSURIパートナー専用ページにて!

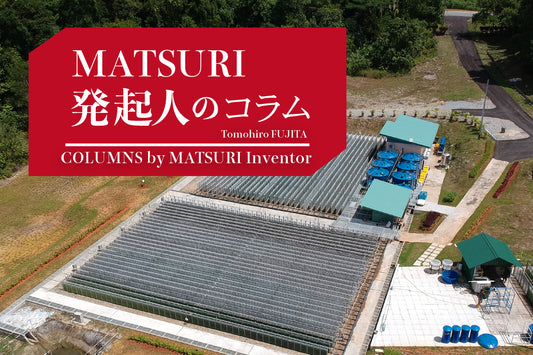

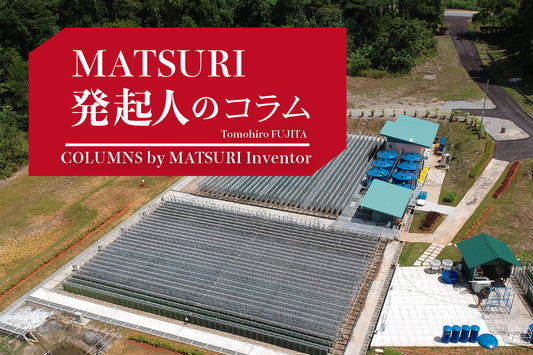

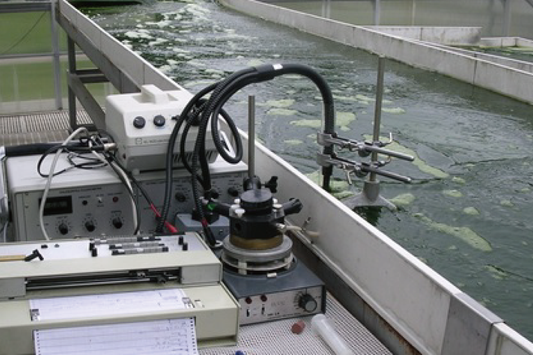

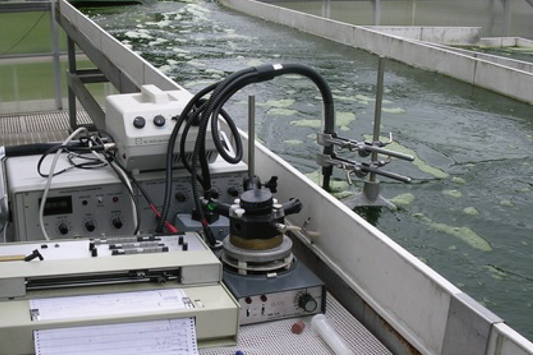

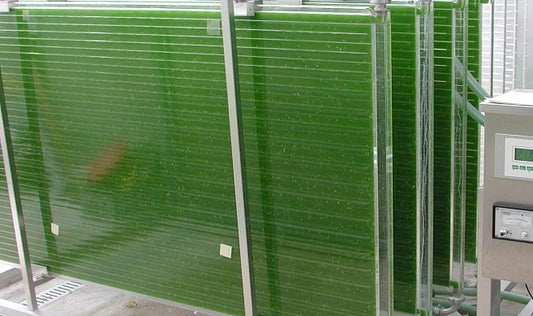

MATSURI参画企業32社のC4視察イベント

MATSURI参画企業32社、100名近くの参加者が集まる※C4視察会イベントが2024年5月末に開催されました。※C4・・「Chitose Carbon Central Capture」 藻類産業構築の基点となるC4はマレーシアのクチンに世界最大規模5 haのスケールとなり、藻類由来の製品開発・産業構築を共に目指す多くの企業に参加いただきました。藻類バイオマス活用と聞くと化学メーカーや特定の業界をイメージされる方が多いのですが、我々が目指す藻類産業構築は日常生活に欠かせすことが出来ない石油由来の製品を藻類由来に生まれ変わらせることが出来るため、視察イベントには大手銀行をはじめ化粧品メーカー、食品メーカーや建設業界、燃料業界など幅広い企業・機関の皆様にご参加いただくことになりました。 ご参加いただいた皆様にはマレーシアの炎天下にもかかわらず、微細藻類の生産状況や今後の研究開発、そして世界課題となっているカーボンニュートラルな世界実現にむけて、あらゆる業界をまたぎ熱く議論されただけでなく、各社の中長期的計画に微細藻類をどう活用していくのか?どのような目的で藻類産業構築を目指すプロジェクトMATSURIに参画されたのかを熱い想いのつまった生産現場にて語っていただけましたのでご紹介させていただきます! ■株式会社みずほ銀行 足立 龍生様 常務執行役員 写真で見るより想像をはるかに超えてます。今5haが完成して直近のマイルストンは2000ha。ものすごいインパクトになるんじゃないかな。輸送や設備の課題を解決してどう実現化していくかが重要ですね。是非サポートさせてください。 ■出光興産株式会社 鈴木 基弘様 次世代技術研究所 所長(執行役員) 藻類はポスト石油に継ぐ一つの答え。微細藻類だけではなく様々なピースをはめていくことも含めて色んなものでソリューションしていく。おそらく一つだけでは成し得ない。様々な企業が集まって色んなソリューションを考えるように作られたのがMATSURI(コンソーシアム)だと思う。 ■池田糖化工業株式会社 水ノ上 伸二様 専務取締役 藻類由来の食品市場展開はまだ未知数です。食品としての展開は味でいくのか、栄養面や健康面か美容か、食品として消費者が何に価値を感じるのかが課題と思います。 ■株式会社資生堂 池田 智子様 チーフブランド&プロダクトイノベーションオフィサー 藻類由来の原料は消費者イメージは良いと思うが、それが購買動機に繋がるかは難しいのストーリーが必要。藻類に対する期待度は「これからあるべきもの」。まずは出来るところから絶対に開発する!と考えています。藻類も種類によって実行しやすい・しにくいがあるようなので、まずは入手し早速開発に着手していきたいと思います。 ■郵船商事株式会社 櫻 俊彦様 取締役執行役員 培養への期待度はすごく高いです。そして栽培についても技術的にいろんなことを工夫されているし、栽培場所についても十分に考えられた結果がここにあると感じました。郵船グループとしてもゼロカーボンで船を動かすと2050年までにと言ってるから、なんとか成し遂げないといけないと言ってるので、グループ会社の我々もそれに対しする燃料供給など役割を果たしていきたい。船舶燃料だけでなく、潤滑油なと油関係で藻から出る油分を使った製品でカーボンゼロを達成できればなおいいですね。 ■株式会社レゾナック 藤森...

意志や価値観を広げるということ「Decision Making to Expand #5」

前回と前々回は、物事を整理しすぎると意志や価値観が広がらない。整理することこそが正義だという社会にしてしまったことが、世の中に意志や価値観が広げられない社会になってしまった原因だと思うということが書きたかったのですが、何が言いたいのかわからない文章にしてしまいました。今回も引き続き、意志や価値観を広げるということについて書きます。 少し前に、ある漫画の原作のドラマ化で原作者と脚本家の間に価値観や考え方の齟齬があり、大変残念な結末になってしまったニュースがありました。私は、件(くだん)の漫画もドラマも見ていないのですが、でも、まず世の中に伝えたい「意志」や「価値観」があって、それを伝えるために心血を注いで描いた漫画だからこそドラマ化が検討されるほどのファンが居たのだろうという事実が、あまりにも軽視されているような報道が目立っていたと私は感じます。自分の子どものように、いや、自分自身のように大事にしている作品が、自分が伝えたい「意志」や「価値観」とは全く異なる仕上がりのドラマになって自分の名前で世間に広がっていくことが、人生の全てを投げ出したくなるほど辛い状況であるという気持ちを、私は嫌になるほど理解できます。 今の日本の世の中には、このゼロからイチを作った人間の「意志」や「価値観」を踏みにじられる時の辛い気持ちを理解できない人が本当に多いということを、さらに、そんな気持ちが理解できない人の方が出世し易い社会の構造になっていることを、私は経験上知っています。もちろん、マスコミや広告代理店、コンサルや商社のような、業界と業界の間に立つ仕事をしていたらゼロからイチを作った面倒くさめな性格の人間の「意志」や「価値観」なんかを、いちいち丁寧に大事にしていたら仕事にならないし、何よりイチを十・千と広げることなんかできないという状況になるのもとても良くわかります。 しかし、だからこそ誰か面倒くさい人が作った「意志」と、その「意志」に一定の同調者が存在するという事実を大事にしないと、漫画からドラマや映画とメディアを変えて万・億の人の心には届かないはずなのです。たとえそれが大衆に広げるプロの目から見て、メッセージが難し過ぎて大衆には広がらないと判断したとしても、それでも尚、その難しさ・分かりにくさを内包した作品でないと、十・千になることはできても、万・億と広げることはできないと思うのです。一定のファンが居るアイドルやタレントを主演にして、彼らのファンに伝わり易いように「意志」や「価値観」を改変して小さな商業上の利益を確保したいだけなら、難解な価値観の原作なんか使わなければ良いのです。 この「意志」や「価値観」の伝播を、価値観が異なる大勢の人の間で調整しながら繋ぐという複雑でストレスフルな役割を担っているからこそ、マスコミや広告代理店、コンサルや商社のような仕事は付加価値が高く給料も高いのだと私は思います。しかし、この数十年の日本社会は、価値観と価値観の間に立っている職業の人間が過剰に偉くなってしまい、この複雑でストレスフルな役割を担わずに、表面的な仕事を進めてなんとなく繋がっていれば正解という価値観になっているように感じます。難解なテーマを伴う「意志」や「価値観」だからこそ、ドラマ化や映画化の議論の俎上に乗るほどのファンが居るのだという当たり前の事実を、この数十年の日本の社会はあまりにも軽視して来たのではないでしょうか。 一方で、Netflixのシティーハンターのように主演の俳優はじめ作品制作に関わった全ての人が、数十年前の原作に込められた「意志」や「価値観」をリスペクトして現代の視聴者に届けようとしている作品は、たとえそのモチーフが数十年前の古く難解なものであっても、ちゃんと世界で大ヒットするのです。Netflixにはできることなのに、日本企業には「原作者の意志や価値観をリスペクトする」ことができなくなってしまったことが、世界中で日本だけ30年も経済成長しなかった根本的な大きな理由の一つであると私は感じています。 私が新規事業を生み出すときにいつも一番大事にしているのは、この「最初にやろうと言い出した人間の意志や価値観が、どこにあるのかを大事にしながら、更に多くの人の意志や価値観をどんどん載せていくような器を作ること」なのですが、この「意志」と「価値観」を伝播させることが大事だという仕事の仕方が日本ではどんどん失われてしまっているので、この概念を伝えるのがなかなか難しいです。 藤田がたまに地獄のような顔をして悩み込んでいるときは、ほぼ間違いなく、私が仕事をするうえで最も大事にしているこのポイントを、社内外の誰にどう説明しても理解してもらえず、自分の説明力不足に打ちひしがれて困っているときだということだけでも知ってもらえれば、とりあえず眉間の皺も少しは減るし、髪の毛の減り具合も遅くなります(笑)。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

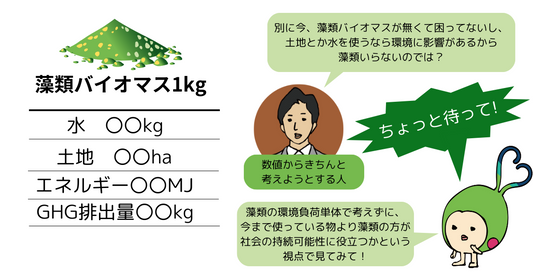

正直MATSURI日記3:藻のLCAの目的ってなんだろう?

こんにちは。正直MATSURIの新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだ素人です。 ~前回のあらすじ~ 学ぶとは、「マネをする」ところからということで、社内にある環境負荷に関する報告にあったGREETというソフトを触ってみることにしました。環境負荷の計算をするためのソフトは世界に様々ありますが、「燃料」用途の環境負荷計算ではGREETがよく使われている印象です。四苦八苦しつつ、関連するニュースを読みながらGREETソフトを眺めることができるようになりました。そんな中で温室効果ガスの排出量を計算する方法というのは複数あり、変化し続けているものであることを理解していきました。どんな方法を使ったかも併せて情報発信する温室効果ガスの情報について発信するのが正直MATSURIな姿勢だと考えたところです。 ~あらすじ終わり~ ということでMATSURIの藻の製品をGREETソフトで分析するぞ!GREETソフトで計算をするにはまず計算の前提となる情報を整理する必要があります。藻の製品のゆりかごから墓場までにどんなステップがあるのか、そのステップで使うエネルギーや原料等のインプット、そのステップで出てくる産物や廃棄物等のアウトプットを整理していきます。このような製品のゆりかごから墓場まで考えて環境負荷を計算することをライフサイクルアセスメント(LCA :Life Cycle Assessment)[1] といいます。LCAの実施手順はISO14040で国際規格化されています。 藻の製品のライフサイクルに対するサリーの初期の認識はこうです。 藻を育てる。藻は縦型のフラットパネル型の藻類生産設備(PBR)で太陽光をいっぱい浴びて、どんどん育つ!育つのが早すぎて光合成に使う水中の二酸化炭素が足りなくなって育ちが悪くなるのを防ぐために二酸化炭素をブクブク(エアレーション)する。 藻ツリーの幹となる藻類バイオマスを収穫する。 バイオマスからいろんな製品ができる!その時に電気や熱や他のいろんな原料も使って作る。 燃料として使われる場合はエネルギーを得る。その際に燃やすことで二酸化炭素が出るけど光合成によって還元した二酸化炭素由来の二酸化炭素なのでその分はカーボンニュートラル。 物として使う場合は、その製品をある程度の期間製品として使われた後、埋立したり焼却処分される。分解したり、焼却する時に二酸化炭素が出るけどその分はカーボンニュートラル。 食品として食べる場合は人間が口に入れるまでについて考える? さて、これをどうやってGREETで扱えばよいのでしょう? LCAの実施方法はISO14040で国際規格化されているのでそれに沿って考えましょう。LCAを行う際は「目的や調査範囲の設定」(ISO14040)を行います。MATSURIが藻類のLCAをする理由とはなんでしょうか? 理由は2つあります。 理由1「藻類製品の環境負荷をより低いものにするための活動をするために現状把握をし、改善効果の予想をしたい!」 理由2「藻類が環境に優しいということを定量的に示したい!」 1つずつ整理して考えてみましょう。 理由1「藻類製品の環境負荷をより低いものにするための活動をするために現状把握、改善効果の予想をしたい!」 藻を育てて収穫するのに水などの資源やポンプを動かすなどの電気エネルギーを使ったり、藻類バイオマスから製品を作るのに加工に様々な原料やエネルギーを使用します。原料調達から廃棄されるまでのどの工程がGHG排出が多いのか、エネルギー消費が多いのか、水の消費が多いのかを把握することができれば、改善すべき工程・方向性がわかります。例えば、育てるときのブクブク(エアレーション)を24時間から12時間に減らすことができるとするとどの程度のGHG削減効果が見込めるのかが数値化できます。どのような改善をするとどの程度の効果が見込めるのかが数値化できるので、やるべき改善の優先度を決めるのにとても役に立ちます。 理由2「藻類が環境に優しいということを定量的に示したい!」 MATSURIは今の石油基盤社会から藻類を基盤にする社会になることで持続可能な社会の実現をします。MATSURIが幅広い賛同を得るには、藻類が環境に優しいということを定量的に示す必要があると考えています。これを示すためにはいったいどのような計算をすればよいのでしょうか? 「藻類バイオマス1kgの生産に水〇〇kgと土地〇〇haとエネルギー〇〇MJを使い、バイオマスに〇〇kgの二酸化炭素が固定され、GHG排出量は〇〇kgでした。」ということが計算されたとします。その結果を見て「藻類は環境に優しい!」と思うでしょうか?シンプルに考えると、「別に今、藻類バイオマスが無くて困ってないし、土地とか水を使うなら環境に影響があるから藻類いらないよ」と思うのではないでしょうか?しかし、この考え方には罠があります。あらゆる既存品を代替する新しいものが真のポテンシャルを評価されることなしに「いらない」という考えに結び付けられてしまうのです。...

積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして「Decision Making to Expand #4」

※年度末だったことや担当の体調不良など色々なことが重なり、第四回のコラムの更新が遅くなってしまいました。 前回は、拡大するためには整理と混沌のバランスを意識するのが大事だという話を書きました。 「仕事を進めること=整理を進めること」が一般常識とされている中で、藤田がそこそこの頻度で混沌が進むような意見を言ったり、わざわざ混沌が増すような指示をしたりすることに、新たにちとせに加わったメンバーが困っているのを見ると大変申し訳無い気持ちになります。 だからといって整理と混沌のバランスの取り方こそが、組織の拡大のための鍵であると私が信じている以上、現在の日本の常識である何事も整理が進むほど良いのだという考え方に自分を合わせるわけにもいきません。藤田がこのタイミングで混沌させるようなことを言う理由を何度も何度も説明するのですが「まーた藤田さんがわけわからないことを言っている」「せっかく一生懸命やってるのに認めてくれない」と余計困惑させてしまうことが多いので、そんな状態が少しでも和らぐと良いなと思い、前回の記事を書きました。 こうしてどんなに私なりに言葉と時間を尽くして説明しても、整理と混沌のバランスが大事なのだから整理ばかりしていても事業が広がっていかないのだということをなかなか理解してもらうことができません。その理由は、現代日本の価値観と異なるから以外にもいくつかあるのですが、そのうちの一つに、そもそも何を拡大したいのかが擦り合っていないという理由があるような気がしています。 私が広げたいのは個人の「意志」や「価値観」です。なにも藤田の「意志」や「価値観」だけを広げたいのではなく、そこには釘宮や笠原や堀内や星野だけでなく、今井や野本のような裏方の仕事をしているメンバーの「意志」や「価値観」も加わりますし、さらにそこには今や四〇〇人近いちとせグループに所属する一人一人の「意志」や「価値観」が加わります。さらにさらに、ちとせと資本提携したり業務提携していただく企業に所属する一人一人の「意志」もそこに加えて、世界に広げて千年先まで残したいと思っているのです。 関わった人たちの「意志」や「価値観」が広がれば広がるほど、様々な立場でそこに関わった個人に対して経済的にも恩返しができると私は信じています。資本主義って本質的にはそういうことでしょ?と思うのです。私は会社のCEOを名乗っている責任とプライドとして、ちとせに出資や業務委託をするという決断をしたり、自分の人生を賭してちとせに入社するという決断をした一人一人に「経済的にも得をした」と思って頂く方法を常に考えています。私が個人の「意志」や「価値観」を広げたいと何度も言っている理由は経済的な観点で考えてもその方が良いからと思っているからなのです。 今の日本は極めて高度に整理された社会です。その中にあるちとせのような小さな会社でも、皆が一生懸命働くほどその結果としてどんどん整理が進みます。しかし、私が広げたいのは個人の「意志」や「価値観」なのだから、整理と混沌のバランスが、過剰に整理に傾くのは、「意志」や「価値観」が広がらなく状態になっている匂いがするぞ感じるのです。 せっかく積み上がった整理をぶっ壊すのは、いつも気が引けるし申し訳ない持ちになるのですが、それでも創業者兼CEOにしか壊せないバランスってあるよなと感じて、「また、藤田さんがわけわからんこと言ってるぞ。」ということを言うのです。 某ヒット曲の様に、♫積み上げたものぶっ壊してー♫遮るものはぶっ飛ばしてー♫と楽しげに勢いよくできれば良いのですが、生憎そういう楽しげな性格に人間ができていないので、毎回なんだか申し訳ないなぁと感じているんです。役割なのでやりますけどね。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

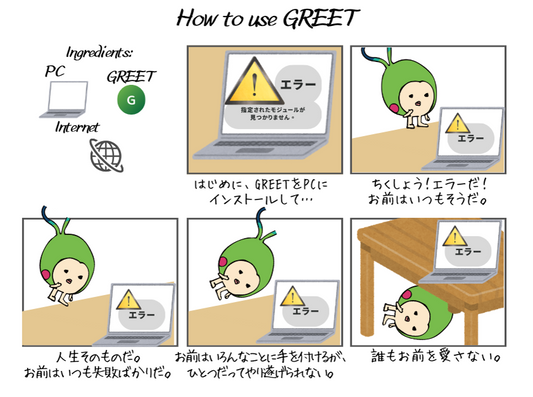

正直MATSURI日記2:燃料として使う場合の温室効果ガスどうやって計算するんだ?

こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだまだ素人です。~前回のあらすじ~学ぶとは、「マネをする」ところからということで、社内にある環境負荷に関する報告に記載があったGREETというソフトを触ってみることにしました。インストールするだけでも大苦戦でしたが、無事にインストールを完了し、ソフトを動かせるようになりました!~あらすじ終わり~GREET起動! このGREETというソフトですが、起動するとすでに様々な製品・原料の数値・フローが入っています。例えば、トウモロコシから作られたエタノールをジェット燃料にするトウモロコシエタノールSAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)を見てみましょう。ソフトのProductsからSustainable Aviation Fuel(SAF)を選択し、さらにEthanol- To Jet: Satandalone from Cornを選びます。 なるほど。なんかカッコいい図が出てきました。でもよくわからない。( ノД`)シクシク…。わからないときはおとなしくマニュアル[1]を読みます。100ページを超えていますが、張り切って読みます💪。 GREETは、アメリカ政府のエネルギー省の研究機関であるアルゴンヌ研究所が作成・管理しているソフトウェアです[2]。エネルギー省の所管ということで、燃料やエネルギーを生産し、消費(燃焼)するまでに出る温室効果ガス(GHG:二酸化炭素だけでなく、メタン、代替フロンなども含むめる)や、酸性雨の原因となる物質、使用される水の量を計算できるようになっています。環境への影響を計算をするためのソフトは世界中に様々ありますが、燃料を対象とした場合はGREETが広く使われていて、逆に燃料以外ではあまりGREETは使われていない印象です。MATSURIプロジェクトでは燃料だけでなく生活用品や食品まで様々なものを作ります。つまり、サリーは他のソフトやデータベースの使い方や仕組みも勉強しないとってこと?これは大変だ…😅。 燃料のライフサイクルを考えてみます。まず、燃料として使える状態に生産するまでと、どんな乗り物の何の燃料として使うかの大きく2つに分けられます。これを専門用語でWTP(Well -to Pump:油田からポンプまで)とWTW(油田からホイールまで(つまり走行段階まで))と言います。WTWにさらに乗り物の製造に関連する排出量を足したものをC2G (Cradle -to -Grave ゆりかごから墓場まで)と言います。 これらは、GREETの「WTP Results」タブと「WTW and C2G Results」タブに対応しています。そして「WTP Results」タブで右下に出てくるカッコいい図がこういうフローで燃料をつくるよ、ということになります[3]。そして各工程で原料の量や電気の使用量が数値として入っています。原料・エネルギーを作る際に排出されるGHG量がデータセットとしてソフトに入っており(多くの原料・エネルギーに対応しているが、ないものもある)、それらの数値を使うことで計算ができるようになっています。そして左下にある「Emissions」で二酸化炭素排出量や酸性雨の原因となるSOxの量等が表示されます。なるほど、ちょっと分かった! フローをクリックすると表示されるウィンドウ。使う原料やエネルギーの値が入っている。 さて、2023年9月にこのGREETに関する話題がありました。アメリカのエタノール団体がトウモロコシエタノールSAFについて、最新のGREETモデルの数値を使うことをアメリカ政府に求めたのです[4]。まず、サリーはこの話を聞いて「???もともとGREETの数値使ってるんじゃないの~?いまGREETを使っていてGREETを使ってほしいってどういうこと~?」と混乱しました。 何に混乱しているか現状を整理します。アメリカのエタノール団体の要求は「トウモロコシベースのエタノール...

百人組手の一人相撲 vol.4 「藻類産業に足りていないもの」

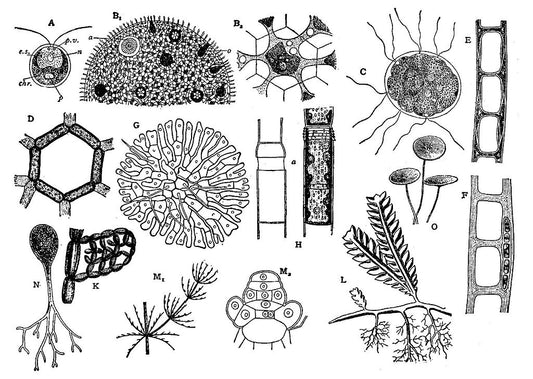

MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第4回目は、藻類産業に足りていないもの。 前回は「地図を眺めること」についてお話ししました。今回は私が藻類の産業利用における課題について書きたいと思います。もちろん、課題は至る所に山積しているのですが(だからこそ、MATSURIという活動の意義があります)、その中でも藻類の文化的アプローチにとって最も根本的な問題、すなわち「藻類とは何者なのか」というポイントについてです。 そもそも「藻類」という言葉の生物学的意味もそれほど明確ではありません。それは光合成する生き物のうち、いわゆる陸上植物(コケ、シダ、裸子植物、被子植物など)を除いた生物たちの総称です。つまり、系統的なことを言えば必ずしも近縁な生物のまとまりではなく、極めて多様な特性を持った種からなる、かなり強引な単語です。私たちがイメージするような緑藻(アオサなど)や紅藻(ノリなど)、褐藻(ワカメやコンブ)の仲間は食卓にのぼる種も多く、比較的イメージしやすいかと思います。ただし、多くの場合比較的大型の藻類をイメージされる方が多く、MATSURIがメインとして取り組んでいるような小さな藻類(微細藻類)は理科の教科書でわずかに触れる程度の接点しか持って来なかった方も多いのではないかと思います。 微細藻類の世界は、私たちの肉眼で捉えられないもう一つの植物の世界です。そして目で見える世界は、その表層にすぎないのだと感じることでしょう(実際のところ陸上植物とは乾燥を克服し地球の薄皮にへばりつく生き方を選んだ生命です)。微小の世界に蠢いている藻類には、もちろん緑藻や紅藻の仲間もいます。生物学に少し関心のある方なら珪藻を知っているかもしれません。そのほかにはアルベオラータやリザリア、エクスカバータといった呪文めいたグループ名が並びます。ちなみにエクスカバータにはミドリムシがいますし、緑藻や紅藻は(実は地上植物も)アーケプラスチダのサブグループです。ですが、人間にとってイメージしやすいような種類がそれぞれのグループの代表という訳でもありません。微細藻類は生態系のダークマター(暗黒物質)のような存在だと感じます。 私の感じる課題とは、つまりダークマターに関していかにコミュニケーションできるのか、ということです。私たちの社会は、いまだ微細藻類というグループに対して「有望な産業の道具」以上のイメージを持てていません。もちろん、そうした側面があること自体は問題にならないどころか、インセンティブとしてとても重要です。しかし、身近な動植物に対して私たちの社会が様々な考えを抱きうるように、人間の文化(culture)に根付いた成熟した関係を涵養(Cultivate)し、複雑な思考を巡らせられるようにならねば、微細藻類との関係は一面的で薄っぺらなものになってしまうでしょう。 食卓に並ぶ穀物や野菜、牛や鶏や羊やペットの犬も、はじめからその姿で人間の生活に組み入れられていた訳ではありません。それは多くの努力と長い時間をかけて織り成されてきたテキスタイルなのです。そして私たちはわずかな時間の中でテキスタイル作りを成し遂げようと努力しています。この驚くほど小さく、多様で、謎に満ちた存在について、合理的で豊かな関係を取り結べるようにすることこそ、「藻類産業構築」の終わりなきオープンゴールなのではと思います。 written by:Aoi Nakamura

バランスを均一にしてはいけません「Decision Making to Expand #3」

先週6日間ほどインドに行ってきました。整理と混沌のバランスをいつも意識していると第二回で書いた藤田にとって、インドという国は想像以上にとても興味深い国でした。一般的に日本人がイメージしているほど過剰に混沌側に偏った国ではないし、むしろ日本人よりも整理と混沌のバランスとそのあり方についてとても深く考え続けているのがインド人なのだというのが、たった6日間の滞在ですがよくわかりました。 インド人とは対照的に、現在の日本人は混沌を少しでも減らしてとことんまで整理し続けることがあるべき正解だと思っている人が多い気がします。そういう価値観の方に整理と混沌のバランスが大事なのでは?と意見すると必ず「世間知らず。」「MBAに行け。」などと頭ごなしに怒られて否定されます。いくつになっても、整理だけが正義だよ教の人に「バランスが大事なのでは?」と言っても怒られるだけなのがわかっているのに、それでも言っちゃう性格なのは直せません(笑) 整理と混沌のバランスが大事と言っても、何も私は組織の全ての部分のバランスを均一にするのが正しいとは思ってはいません。20年近く前に私がコンサルタントの仕事をしていた頃に発電所の目標設定や人事評価指標を作る仕事をしたことがあるのですが、発電所に混沌を持ち込んではいけません。発電所のような業務の場合、個人の意志や個人の判断は極力排除して、仕事の全てが綺麗に整えられたマニュアル通りに遂行することを良しとする組織で当たらないと危険だからです。(とはいえ、そういう価値観で作られた組織が、マニュアルを作ったときに全く想定していなかった事象に対峙しないといけないようなことが起こると・・・) 発電所は世の中でも極端な例にはなりますが、やり方がある程度確立している業務を行う組織においては、可能な限り業務をマニュアル化し、誰がやっても同じ品質を提供できる組織構造を作ること、つまり「整理すること」がビジネスを「広げる」ことに繋がります。マクドナルドやスターバックスが世界を制したのも、その業務を世界の多くの人でも対応できるようなマニュアルに整理するのが極めて上手だったことが大きな理由であることは言うまでもありません。また、マニュアル化して整理することにより従業員や顧客の安全が確保される確率も跳ね上がります。お金を稼ぐ大前提として、顧客の従業員の安全を守ることが会社経営にとっては何よりも大事であり、そのためにも業務を整理をすることは何よりも大事ということになります。(もっとも、整理が進んだ組織には全く想定外のことが起きた時の対処が遅れがちになってしまうという側面もあります。) 語り尽くされた議論ですが、今の日本で成功している企業には、欧米で作られてある程度やり方が確立している業務を日本人のセンスで整理し直して世界に広げた例は枚挙に暇がないくらい多いです。また、バブル期の過剰にアグレッシブな経営を収集するためになんとか事業を整理したことで高利益体質になり無事に今も日本経済の中心にいる企業もとても多いです。どちらの場合も、今それぞれの企業でトップに居る方の多くが「業務を上手に整理をしたこと」を評価されてそのポジションについていることになります。このことが、整理と混沌のバランスが他の国と比べて日本だけ大きく整理側に偏ってしまっている大きな理由の一つであるように私は感じます。 確認したいのですが、藤田は日本の大企業が過剰に整理側に寄っているから悪いということを言いたいのではありません。そもそも整理をすることが悪いことだとも思っていません。実際、ちとせという企業が大きくなるにつれて、我々が更に成長するためにも、顧客と従業員の安全を守るためにもより整理を進めなければならない業務・部署はどんどん増えています。 個人的な告白をすると、私自身は物事を整理するほうが楽だし、好きだったりします。しかし、スタートアップのCEOという役割をここまでの人生で選んでいることもあり、日々必死に自分の組織における混沌側の割合を増やそうと骨を折っているので、私自身が混沌を起こしたい人・混沌が好きな人だと思われている気がしていますが、決してそうではありません。そもそもシンガポールでの生活が好きって言ってる人間ですしね。 私はただ、他の国と比べて日本だけが、世の中の全てを整理側に寄せることだけが仕事の進歩であり社会の進捗であると多くの人が疑わない社会・カルチャーになってしまっているのはなぜなのか?という論点について議論したいだけなのです。その理由のうちの一つが、今の日本の経済界で実権を握る人のほとんどが「混沌の状況を上手に整理したこと」で評価された人だからというのは、多分ピントの外れた指摘ではないのではないかと思っています。 ちとせのような小さな会社を経営する上では、チームづくりという仕事の重要さが経営者が果たす仕事の割合で大きいと考えています。ちとせに「人事部」がまだ存在しないのもそれが理由です(そろそろ人事部ができることになるとは思いますが)。会社の中に無数にあるチームのそれぞれにとってあるべき整理と混沌のバランスは、それぞれのチームが対峙している業務の種類によって異なります。そして、それぞれのチームの整理と混沌のバランスは、チームにアサインする人間の嗜好と志向と思考によって調整するのが経営者の役割だと思うのです。 ちとせの中で最も混沌寄りのチームを作らなければいけない業務は、世の中でまだ誰もチャレンジしたことのない研究開発・事業開発を行うチームです。こういったミッションに対峙するチームを作る場合には、その分野について全くの素人を集めたチームでは上手く行かないのは言うまでもないのですが、だからと言ってその分野のエキスパートばかりを集めても上手くいきません。 この『チーム内の人材のバランスで整理の混沌のバランスを保つことこそが研究開発・事業開発の肝だ』という説明をすると、事業会社の方々には「なるほど面白いことを言うね。」とか「以前からそう思っていたのだけど言語化してもらってスッキリした。」というお言葉をいただくことが多いです。一方、コンサル業のような、外部から事業を支援するという生業に従事しており、尚且つその道で経済的に成功したキャリアの人は、「専門性は深ければ深いほど良い。」「専門家の割合が増えれば増えるほどよい。」と考えるために、藤田の「素人と専門家のバランスによって、整理と混沌のバランスをとるのが大事なんです。」という意見に対しては、お前は相変わらず「世間知らずだ。」とか「MBAに行け。」とお小言をいただくことが多いです。 その人が辿ってきたキャリアによってここまで綺麗に意見が分かれるのを見るたびに、好奇心旺盛な藤田はついつい楽しくなってしまって、ついついニヤニヤしながら真剣なお説教を聞いてしまうので、更に怒られます(笑) このあたりの「素人と専門家のバランス」が、新しい事業を興すときになぜ大事なのかという具体例がよく分かるので、先日公開されたアフリカを自転車で縦断したことがある片岡の記事(ちとせのひと Vol.6 片岡陽介 ~エボリューションの中で生きている~)を是非読んでみて下さい。 私自身は自転車で50kmも移動したことないのに、自転車でアフリカ縦断の片岡の話が面白くて何度も聞いているせいで、たまに面接で日本をバイクで縦断したとか、九州から東京まで自転車で旅をした話を熱心にしてくれる若人の話の反応が、ついつい薄い反応になってしまって申し訳なく感じています。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

整理と混沌のバランス「Decision Making to Expand #2」

「なんか社会の誰からも求められていない気がするけど、50歳にもなってしまったし久しぶりに連載でも始めるか。」という動機で、大海原に向かって小石を投げ続けてみようという気持ちで始めた連載ですが、第一回からボチボチ反響をいただきまして嬉しく思っています。 前回は、私が言いたい「広がる意思決定」とは、ポジティブやネガティブという軸とは全く関係がないのですということを言いたかったのですが、今世界にはびこるポジティブ信仰がなかなか根強いせいか、「私もポジティブ信仰にはしっくりこないと感じていた!」という点での反応が多かったような気がします。 第一回で私が言いたかったことは以下の図のようになります。 ポジティブと「広がる」が一致する第一象限は特に問題ないのですが、私が言いたいことを伝えるためには、ポジティブなのだけれど縮まる意思決定である第四象限について例を挙げて説明すれば良いのだということがわかりました。しかしながら、私がこの連載で対峙したいラスボスのうちの一人である「日本に蔓延るポジティブ信仰」は、どうやら現在のヒノキの棒とメラだけの装備では倒せそうもないことがわかったので、このラスボスを倒すのは連載の後回しにして他の論点の話をしたいと思います。 ポジティブと「広がる」の関係の説明を後回しにしてでも、まず先に触れなければいけないのは「整理や混沌」と「広がる」の関係です。 私が経営判断を迫られ、これは「広がる意思決定」なのかどうかを自問自答するときに、かなり重要視しているのが「整理と混沌のバランスを維持する」ことです。なぜなら、物事は整理しすぎても広がらず、混沌としすぎても広がらず、物事や組織が自発的に広がっていくには、最適な整理度合いというか、最適な混沌度合いがあると考えているからです。論理的な表現に言い換えれば、ポジティブやネガティブと「広がる」は独立事象でしたが、整理と混沌と「広がる」は独立事象ではないということになります。 ここで、私が「整理と混沌」のバランスを如何に大事にして意思決定しているかの例としてちとせのロゴマークの事例をご紹介します。デザイナーのIzuさんと何度もやり取りを重ねて最終的に出来上がったロゴマークは、文字間が広いものと狭いものの2通りでした。 デザインの完成度で言えば文字間が狭いものの方が正解だと思いつつも、私は文字間が広い方の案の採用を関係者で一人だけ強く主張しました。わざわざ不正解を選ぶ社長の意見は関係者全員からだいぶ反対されたのですが、ここは年に一回の社長のわがままカードを使わせてくれと強く主張したのを覚えています。 ちなみに、私はIzuの案よりももう少しだけ文字間を広げて欲しかったのですが、上記のような経緯だったので、デザインの完成度をさらに下げる方向の社長の願いは当社の広報部門に受け入れて貰えず今のデザインに落ち着いています。 では、なぜデザインとしての完成度を落としてでもロゴマークの文字間をもっと広げてほしかったのでしょうか。それは、「整理と混沌」のバランスが経営の意思決定をする上で大事だと思っている私の価値観を、ロゴマークからも表現したかったからです。 改めて言われれば誰でもそりゃそうだと言ってくれるのですが、古今東西、ありとあらゆるものが、混沌や隙間、つまり不完全さがないと広がらないわけです。完璧を目指すことは、完璧を実現したその瞬間から衰退が始まることを認めることになります。なんだか説教めいた難しいことを言っているようですが、カニだって食べられるリスクを背負って脱皮するし、我々の文化だっていつも人間的には不完全な人間ばかりが、新しい時代の文化の扉を開き続けて来ました。完璧を目指すことのつまらなさこそ、日本人が大事にし、世界に発信し続けるべき価値観の一つなのではないかと私は思っています。欧州や中華の価値観では最上とされてきた完璧な造形と幾何学模様の食器よりも、どこか曲がった造形で、ある意味運任せで描かれた模様の食器にこそ高い価値を置く日本人の価値観は、人類全体が大事にすべき宝だと私は思うのです。 だからといって、完全なる混沌の中では成長も発展の可能性も生まれません。「整理と混沌のバランスを取り続けること」こそが、組織やビジネス、文化や価値観が広がっていくためにとても重要なポイントだというのは、これくらい謎の熱量で説明すれば、何を言っているのかよくわからないけど、まぁなんか正しいことを言っていそうだし、めんどくさいから頷いておこうという気持ちで(笑)多くの人が同意してくれます。 こうして「整理しすぎてはいけない。」「完璧を目指したら広がらない。」という総論では(まーた藤田がめんどくさいことを言い始めたよとしぶしぶ)納得してくれるのですが、いざ個別に具体的な事例での意思決定の場面になると、藤田が物事を「混沌寄り」にバランスを動かそうとするたびに、「常識を知らない。」「センスがない。」「なんでわざわざ壊すんだ。」と文句を言われ、藤田が目指したいバランスに物事を調整することを許してもらえません。 この整理と混沌のバランスを調整することは、自分が最終決定者にならないとやらせてもらえないと30歳前後で感じたことがサラリーマンを辞めて自分で会社を作るしか無いと思った理由の一つです。その後20年近く経ち、株主だろうが社長だろうが、所詮社会の中の駒の一つでしかない以上は、私が「ここだ!」と思うバランスでの意思決定を続けさせてもらうことはなかなか難しいのだなぁとつくづく感じています。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」「Decision Making to Expand #1」

もう半年前の出来事なのですが、50歳になりました。半世紀です。ヤバいです。 この50年間、とくにちとせを始めてからの15年間、大変多くの方との縁と支援に恵まれて、日本だけでなく色々な国の方と仕事をするような人生になりました。欧米のビジネスマンだけでなく、東南アジアや中東の王族の皆様、一代で大財閥を築き上げたオーナーや二世三世のオーナー、選挙で選ばれた政治家や官僚のトップ、国立研究所や大学の研究者の皆様、また一方で、現場の労働者の人達や森の中に住む原住民の皆さん、途上国から出稼ぎで来ている皆さんのそれぞれと、長い時間を掛けて色々な話をさせてもらい色々な価値観と接することができました。 そもそも私の根源的な仕事の動機は、ただひたすら「新しい世界を知り好奇心を満たすこと」にあります。多様な価値観の皆さんの考え方・行動原理と接し新しい価値観と触れることそのものが、私にとっては仕事の動機なのです。そんな動機で仕事をしてきた結果、世界中で日本だけが、なぜ失われた30年と呼ばれる時代を過ごしてしまったのかの本質的な理由がなんとなく見えてきたような気がしています。 その理由とは、意思決定において「広がる意思決定」か「縮まる意思決定」かという視点・軸が、日本人(特にエリートの日本人)の考え方、物事の決定のプロセスに含まれていないからだという仮説を持っています。また、少なくともちとせにおいては、意思決定者である私が可能な限り「広がる意思決定」を選び続けてきたことが、なんとか15年間会社が倒産せずに少しづつ拡大してきた大きな理由の一つだと思うのです。 日本がこの30年徐々に縮んでいる間に、東南アジアの各国も、中東の各国も大発展を遂げています。欧米も日本のような経済的停滞は起こしていません。 私は経済発展だけが正義であるとは思いませんし、かなり強く母国を愛しているタイプの人間です。ですが、日本の外に出て暮らしがドンドン発展する中に身をおいていると、世界中で自分の母国だけがドンドン縮んでいくことを実感します。日本を愛しているからこそ、この状況を目の当たりにし続けるのは気持ちの良いものではありません。 日本だけが世界と異なる状況であることの肝は、「広がる意思決定」という概念にあるのだと私は感じています。今までこのことについて説明する機会がなかったのですが、今回連載記事を書くことになったのであの手この手で皆さんに「広がる意思決定」とはどういうことを言おうとしているのかを説明し続ける努力をしてみようと考えています。 一体、藤田は「広がる意思決定」という言葉で何を説明したいのかさっぱり伝わっていないと思いますが、「広がる意思決定」と似て非なる概念に「ポジティブな意思決定」があると思っています。私は、この「ポジティブ」と「広がる」は違うものだと言いたいのですが、この違いをどうもうまく説明できないままでいます。 なぜ、うまく説明できないかと言うと、とにかくポジティブで居続けることが良いことだという価値観が強く蔓延っているからだと思うのです。藤田がなにか小難しいことを言っている時点で、こいつもどうせ「ポジティブでいろ」と、近頃よく聞くお説教を始めたいのだと思われてしまうのです。違うのに。 このポジティブで居続けろという社会からの圧力は年々その強度が増しているような気がしています。おそらくこのポジティブ信仰は、元来は米国で強かったものであり、私が若い頃の日本は今ほどの圧力ではなかったように思うのです。今や日本では、公の場で少しでもネガティブな意見を言おうものなら人間性ごと否定され、社会から抹殺されるような非難を浴びるので、根っからやたらシニカルに人間できている藤田は、近年は何も思ったことも言えないような窮屈さを感じながら生きています。私のようにこの世界に蔓延る「ポジティブ教」になんとなく窮屈な思いをしている人は少なくないのではないでしょうか。 正直に告白しますが、私は社交性や爽やかさがだいぶ足りない人間です。許されるのであれば、週の半分は誰とも話さずに部屋の隅っこでじっと座っていたいと日々思って生きている人間です。 仕事で知り合う方に、自分のことをこのように「根っから根暗なんですよ。」と言っても、あまり信じてもらえないどころか、「そんなことはない。あの時の藤田さんだって。」という話になることが多いです。 この認識のギャップの理由を考えると、それは根っからシニカルな私自身は、ポジティブな人間で居続けることは諦めている一方で、何かの意思決定をする時にそれが「広がる選択」なのか「縮む選択」なのかについては強く意識し、無理をしてでも常に「広がる選択肢」の方を選ぶようにしていることが理由のような気がしています。可能な限り「広がる選択肢」を選ぼうとするので、なんとなく藤田は前向きなことを言うポジティブな人間だという印象を多くの方に持っていただけているのだと思います。しかし当人的には、それはポジティブなのではなくて、「広がる選択肢」を選んだだけという意識なのです。 初回は、結局藤田の言いたい「広がる意思決定」というのはポジティブであることとは違うらしいということしか書けませんでしたが、今後あの手この手で整理を続けてみたいと思っています。私がこんなゆるい連載を書くことで、日本が再び世界の中で大きな存在感を発揮できる国に戻ることに、ほんの少しでも貢献ができれば良いなと考えて、現時点で誰からも求められてないことを始めている気もしていますがとりあえず一年は書き続けてみたいと思います。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

百人組手の一人相撲 vol.3 「最初の一歩」

MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第3回目は、最初の一歩について。 日々進化している百人組手の「地図」(2023年夏版) 今回の「百人組手の一人相撲」では、プロジェクトを始めるにあたって考えたことをお話ししてみたいと思います。前回、私たちは状況の分析から入ったと述べました。すなわち自分たちの現在地と、「とりあえず」の目標地点を定め、予期される障害物をある程度詳らかにするというプロセスです。それは冒険に出る人が地図を読むことにも似ているかもしれません。 今回のケースで言えば、その目的地は「藻類産業の興りを具体的なアイテムのコレクションとして表現し、産業界の関係者だけでなく広く様々な属性の人々にその世界観を伝える」ことが目的となります。しかし、ここですでに「広く様々な人々」とは誰か?という問いが生じます。一方で、これは問いの立て方が不十分、ということでは必ずしもないと私たちは捉えました。問題を構造化するということはそれ以外の要素を方法的に忘れ去る、ということです。問いを限定することは、同時に矮小化でもあります。私たちが目指すものは「なるべく多くの人に藻類産業のポテンシャルと具体性を問うこと」ですから、むやみに問題を小さくすべきではありません。ここに、二律背反が生じました。 地図をつくる様子 私たちの得た回答はこうでした。「広く様々」をそれ以上に限定せずに、かつ具体的なアプローチが可能な定式に落とし込むには、その世界観を表現する力と志向を持った人々に私たちの理念を託し、その表現する人々の関心に応じながら、藻類の世界を広めていけばよいのではないか。つまり、クリエイターとのコラボレーションにより藻類を用いたマテリアルやアイテムを制作し、それぞれの領域へと拡散していくことで最大限の多様性を担保できるのではないかと考えました。すると実質的な目的地は次のように姿を変えます:「クリエイターと共に藻類産業の興りを具体的なアイテムのコレクションとして表現し、それらのアイテムを受け止めてくれる人びとには誰にでも、その世界を覗く窓を拓く」。 もちろん、この変形にはそれなりの代償があります。例えば、プロジェクトの大前提として偶然性や思いがけなさへの対処を「やってみる」という即興性への覚悟が必要になります。多くのコラボレータと共に創り上げていくからには、先々の展開をちとせの予想通りにコントロールすることは難しいでしょう。そこでは舗装された道の快適さはもはや期待できません。しかし、同時にそれは非ヒト種を扱うときの通例、生物学の常道でもあります。彼らは人間の都合は必ずしも関係なく、直接の制御を受け付けません。彼らと仕事をするには、彼らのやり方に流れを沿わせ、うまく付き合っていく必要があります。そしてこれはちとせの基本方針をなす要素でもあります。私たちはこのやり方でまずは目的地に「向かってみる」ことにしました。 written by:Aoi Nakamura

正直MATSURI日記1:まずはGREETってやつを使ってみようと思います。

こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだまだ素人です。ですので、学ぶためにも、まず最初に社内にある環境負荷に関する報告を自分で手に取り、動かしてみようと思います。学ぶとは、「まねる」または「マネをする」ところから始まるものですよね! 2022年2月24日の「GREET MODELを用いたCO2排出量試算について」というMATSURI検討会[1]の資料を読みました。その中で、GREET[2]っていうソフトを使って藻類生産の温室効果ガス(GHG)の排出を評価していました。おそらくこのソフトを使えば「この作業でGHG排出が多く発生しているよ。」といったGHG排出の現状や「この作業の電力を50%削減するとこんなに効果が!」といったアクション対効果をソフトの数値設定を変更してみることで理解できるようになるのではないでしょうか?ですので、まずはこのソフトを実際に動かしてみることにします! ということで、まずはサリーのPCにインストールだ! な、なんということでしょう。マニュアルの手順通りにやっているはずなのにエラーが発生します。 思い返せば、私の人生はいつも失敗ばかりです。「とりあえずやってみよう!」といって手を付けてはうまくいかない。ソフト一つ動かせない私なんて… その後、ソフトの付属ファイルの保存先を試行錯誤するなどして無事にGREETソフトを動かすことができるようになりました。よし!ここから実際にソフトを動かしながら学んでいこう! 次回もお楽しみに! [1]MATSURI検討会とは2022年年度まで月1で行われていたMATSURIパートナー向けのクローズドな検討会です。2023年度からは分野ごとの事前検討会(分科会)に変更となりました。 [2]GREETはアメリカのエネルギー省のアルゴンヌ国立研究所(ANL)が取りまとめる燃料のGHG排出量の算定を行うためのモデルです。Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation model で略してGREETモデル。以下のサイトからソフトをダウンロードできます。https://greet.anl.gov/index.php?content=greetdotnet written by : サリー ◾️本連載の記事一覧 #1:まずはGREETってやつを使ってみようと思います。#2:燃料として使う場合の温室効果ガスどうやって計算するんだ?#3:藻のLCAの目的ってなんだろう?

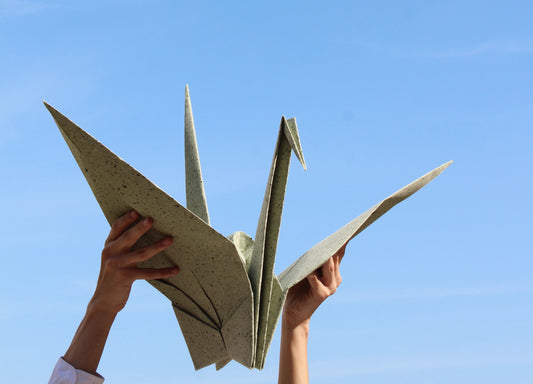

百人組手の一人相撲 vol.2 「きっかけ」

MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第2回目は、百人組手のきっかけについて。 百人組手の記念すべき第一弾「千社札」。折り鶴と同じく越前和紙で作られている。 今回の「百人組手の一人相撲」では、そもそも100個のアイテムを作るというアイディアはどこから来たのか、そしてそれらをどのようにかたちにしようとしているのか話をしようと思います。とはいえ気の張った所信表明などではなく、今の段階での「とりあえず」の考えです。百人組手は過程を見せるプロジェクトですから、それも許されるでしょう。 さて、この百人組手のきっかけは既に2年前となったちとせグループの10周年記念に遡ります(ちとせグループ10周年記念特設サイト)。このイベントにおいて、ちとせのロゴである「折り鶴」を記念品として制作することになりました。もちろん、この特別な節目にただ折り鶴を折るだけでは魂がこもらないというものです。私たちはちとせのストーリーを表現し、これからの1000年に向けての誓いを込めて、「越前和紙」とのコラボレーションを企画しました。越前和紙には一説には1500年もの歴史があると言い伝えられており、その歴史と品質はまさに「千年先まで豊かに暮らすためのテクノロジー」です。その歴史へのリスペクトを込め、ちとせの思い描くバイオエコノミー産業の礎となる「藻類」を漉き込んで染めた特製和紙を作製し、鶴を折り上げました。 10周年記念で制作された折り鶴。(出典:ちとせグループ10周年記念特設サイト) 特製折り鶴の制作を通じて、このプロジェクトには記念以上の意味があったと感じるようになりました。世界観やコンセプトを発信する上でモノを作ることの重要性が、この折り鶴制作をきっかけにちとせの中で次第に強く認識されるようになったのです。モノの制作を通じた豊かなコミュニケーションの可能性が開かれたことにより、私たちは、ちとせそしてMATSURIの世界観を作り上げる新しいアプローチを手にしたのです。せっかく新しいアプローチに気づいたのですから、それを試し、さらに理解を深めたくなるのが人情です。 とはいえ、MATSURIは広大な可能性に開かれており、単発のアイディアではその射程を捉え切ることはできません。ですからここも「とりあえず」の気持ちで、単一のアイテムではなく、数多くのアイテムのコレクションにより、その世界の輪郭を朧げながらも描き出すことができないか、と考えました。最終的には10周年の「10」とちとせ(千年)の「1000」の間をとって「100」のアイテムコレクションを作るプロジェクトの構想から、「MATSURI 百人組手」をスタートさせることとなりました。 さて、いざ何かを作るとして、何から始めるべきでしょうか。私たちは分析から入りました。いまMATSURIに足りていない要素は何か?そもそも藻類とは?これを文化に取り入れるとはどういうことか?この分析の過程は今後もう少しだけ掘り下げることになるかもしれません。とりあえず、ここでは「染める」というキーワードが浮かび上がってきたという結論を述べるに留めておきたいと思います。 それでは皆様良いお年を。 written by:Aoi Nakamura

百人組手の一人相撲 vol.1

MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第1回目として、まずは担当者よりご挨拶。 「百人組手」。それは文字通り百度の挑戦を潜り抜ける荒行。ちとせはMATSURIプロジェクトの一環として、100種類のプロダクト(のプロトタイプ)を制作し、その過程をレポートする難題に挑戦しています。現在は、最初の取り掛かりとして「染めるーー藻類産業における工芸の可能性」をテーマに、主に視覚的な表現の観点からユニークなモノづくりをしている作家や熟練の技術を持つ技術者とコラボレーションを進めています。これから藻類という魅力的な生物とより多くの人が接点を見つけられるよう、テーマ探しも精力的に進めていますのでよろしくお願い申し上げます。 さて、今では少しずつ社内での認知も上がり、「こんなリクエストがきてますよ」とか、「ここと何かできないですかね?」と声をかけていただくことも増えてきたこのプロジェクトですが、最初のきっかけはいわば個人発案の持ち込み企画でした。周囲の応援があるとはいえプロジェクトの方向性が自分に委ねられており、始めはさしずめ「一人相撲」の様相でした。最近では、いろいろな人の力を集めていくうちに「百人組手」というプロジェクトそれ自体が一つの生き物のように自律的に立ち上がっていくのを感じており、時々「おっ」と呟かされます。 とはいえ、百人組手はまだ始まったばかり。会社という狭い埒を超えてオープンワールドをどんどん探索し、どんどん強い生き物に成長して欲しいです。思えば、プロジェクトの行きたがる方向が次第に見えてきて、「百人組手」に対するガッチリとした手応え、いわばぶつかり稽古感が芽生えてきたように感じます。 何かを思い描きながらその輪郭が描けない人、自分の先入観を超えて何かを作りたい人、その「一人相撲」、私たちと一緒にとりませんか?たかが一人相撲、されど一人相撲。どこまで行っても一人相撲かもしれませんが、集まってみれば一人相撲以上の意味が生まれ出てくるかもしれません。しかしそれは、みんなで集まって「つながる」「力を合わせる」ことを呼びかけることとも少し違うのだろうと思います。それぞれが一人相撲をやりおおせるために、つかの間だけ、近くにいると感じることが何か意味を持つのではないかと思います。 written by: Aoi Nakamura

マレーシア サラワク州において、CHITOSE Carbon Capture Central(C4)の開所披露会を執り行いました

2023年5月10日、マレーシア サラワク州において、CHITOSE Carbon Capture Central(C4)の開所披露会をちとせグループ、Sarawak Biodiversity Centre、Sarawak Energy Berhad社と共同で執り行いました。 開所披露会には、在マレーシア日本国大使館 狩俣公使や経済産業省の皆様をはじめ、MATSURIにご参画いただいているパートナー企業様、金融機関様にお越しいただきました。マレーシアからもサラワク州のトップであるアバン・ジョハリ首相ほか、政府関係者等の来賓にお越しいただき、あわせて約250名の盛況な会となりました。 世界最大規模の藻類生産設備であるC4の開所は現地でも高い関心と注目を集め、テレビ番組でも報じられるほか、新聞各社の一面を飾りました。C4で生産された藻類がSAF(持続可能な航空燃料)等への応用に期待される点や、熱帯気候下における次なる藻類工業規模生産に向け、C4がマイルストーンになったとの見解も報じられています。※関連記事一覧はこちらから。 今後ちとせグループは藻類産業構築のためさらに活動を加速させ、サラワク州から世界を変えていきます。生き物たちの力と共に千年先の未来をもっと豊かにするという大きな目標に向かって挑戦し続けてまいります。 中央:ちとせグループ代表 藤田 右:アバン・ジョハリ首相

世界最大規模の藻類生産設備が開所式開催

2023年4月4日(火曜日)9時現地時間MRT/マレーシア:クチン 世界最大規模の「藻」生産設備5ヘクタールの開所式が催されました。 式には在マレーシアの日本大使をはじめNEDO理事、経済産業省の方々やMATSURIプロジェクトに参画している多くの企業の代表や役員の方々にご列席いただき開催する事ができました。ここから藻類の産業構築が本格始動しています。※本プロジェクトはNEDOから委託され藻から燃料にするための研究開発をしております。 晴天の中で迎えた開所式は、多くのメディアも参加し日本からはNHKも取材に来られ当日のNHKワールドやNHK WEB、おはよう日本などでも放映されております。開所宣言を発したCHITOSEグループ代表の藤田は、これまでの熱い想いや、ここから加速する藻類産業への想いを語られ参列者を感動させるスピーチとなり、きっと誰もが忘れられない日となったと思います。 ※完成に先立ち、ここから加速する藻類産業への熱い想いをスピーチをするCHITOSEグループ藤田代表 委託先であるNEDOからもリリースと情報発信がされました! https://twitter.com/nedo_info/status/1648589497527939074https://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_101191.html?from=TW

未来の生活を支える”藻類”プラスチック

「1人 1日 約200g」 この数字は、日本人1人が1日に捨てるプラスチックの量である。プラスチックは石油を精製したエチレンやプロピレンなどからできているが、石油はこのまま使い続けると後50年ほどで枯渇するだろうと言われている。そのため、石油を原料としない「バイオプラスチック」が世界中で注目されている。 未来の私たちの生活を支えるバイオプラスチック バイオプラスチックの原料となるのは、トウモロコシ等の穀物資源、サトウキビ等から取り出される糖類が主体である。バイオプラスチックの一種であるポリ乳酸(PLA)は、デンプンの発酵によってできた乳酸が化学反応することで精製される。一方で、トウモロコシやサトウキビを原料とすることは、有限な農場において人々への食糧の供給を減らすことにも繋がるため、農作物以外の原料を探索する研究も進んでいる。例えば、微生物による発酵やセルロース(食物繊維)を用いたバイオプラスチックの生産が試みられているが、中には、藻類を原料とした生産に着手した企業もある。米企業ALGIXは、藻類からプラスチック素材を製造することに成功し、同社の製品は包装材、園芸用資材、電子機器等に活用されている。 藻類を用いたバイオプラスチックへの注目 このようにバイオプラスチックに注目が集まる中、藻類を原料としたユニークなプラスチック製品を発見したので紹介したい。「Ooho」と名付けられたその製品は、ロンドンの学生達がペットボトルの廃棄量削減を目指して発明した、”食べられる”ボトルだ。この製品は、植物や海藻(褐藻)から抽出した天然素材で作られていて、4~6週間で分解される。そのため、従来のペットボトルと異なり、このまま土や海に捨てたとしても自然に分解される。また、ジェル状の膜で水を覆ってあるため、清潔な水を持ち運ぶことができ、且つOohoを割って中の水を飲むこと、そのままOohoを食べることも可能である。さらに環境に優しいことに、同じ量のプラスチックを作るのに対し、Oohoの製造に必要な二酸化炭素量は5分の1であり、エネルギーも9分の1で済む。是非とも下の動画でこのユニークな製品をご覧いただきたい。 Oohoを製造しているSkipping Rocks Labのホームページによると、現時点では残念ながらイベント等での小規模な販売のみで、一般流通はしていないようだ。今後、量産化が進み、日本でも気軽に手に入る日が来ることを待ち遠しく思う。

バイオ燃料で注目が集まる、「藻」という生き物の魅力とは?

約30億年前に「光合成」という反応を世に生み出し、大気を生み、多くの生物を絶滅させ、そしてまた生み出してきた藻。技術の進歩がめまぐるしい現代においても、結局ヒトは、藻が作り上げてきた地球の生態系の中の一コマに過ぎず、その事実はこれからも変わることはありません。 生活が豊かになり、様々な価値観が生まれたことで何が正解かが見えにくい時代になっていますが、そんな現代だからこそ、この「藻」という原点となる生物と向き合うことに価値があるのではないかと思います。 このページでは藻という生き物の魅力を、歴史を紐解きながらお伝えしたいと思います。直近で話題になっているバイオ燃料(SAF/燃料)の基点となっている藻類とは・・・。 藻類とは何か? 「藻」はどんな生き物かご存知でしょうか? 身近なところで言えば、池や水田でよく見かける緑色の水を思い浮かべてください。あの緑の水の中には、肉眼では見えない多種多様な小さな緑色の生物が存在しています。水中にいる、体長1ミリにも満たない主に緑の生物、これを本サイトでは『藻類(※)』と呼んでいます。 商業利用されている代表的な藻類©2017 ちとせ研究所 ※生物学的に厳密に言えば、『藻類』のカテゴリーにはワカメや昆布などの海藻や、光合成もしない原生動物も入ってくるのですが、それらを指す際は別の言葉で言い分けて記載しています。本コラムでの『藻類』という単語は、特に断りがない限り『微細藻類』のことを指しています。 藻類と人類の関わり 藻類は、植物と同様に光合成をするため「小さな植物」と呼ばれることもありますが、実は進化の過程においては藻類こそが植物の祖先にあたります。 食料も化石燃料も、元を辿れば藻類から 藻類の起源は約35億年前までにさかのぼります。地球が誕生したのが46億年前で、現在の人類(ホモ・サピエンス)が誕生したのが20万年前と言われていますから、藻類の起源がいかに古いものかお分かりいただけるかと思います。 藻類は水中での進化を重ね、約5億年前に上陸。コケ植物、シダ植物を経て、今の我々の身の回りにある植物へと進化しました。この藻類から植物への進化の過程において、大量に繁茂したバイオマス(※)の残骸が地中に堆積し、長い年月をかけて石油、石炭、天然ガスなどの化石資源へと変換されたといわれています。つまり、現代人は藻類から植物への進化の蓄積を掘り起こし、エネルギー源や化成品原料として利用しながら生活しているわけです。 また、現代の植物は藻類の子孫になりますが、人類はその植物を農作物として直接的・間接的に食することによって日々生きています。 ©2017 ちとせ研究所 このように、藻類が存在したことによって今の人類の生活は成り立っており、藻類は人類の生活の基盤を支えている原点といっても過言ではありません。 ※バイオマスとは:動植物そのもの、または副産物などで資源として利用できるものの総称 藻類の産業ポテンシャル 人類と藻類の関わりについて理解していただいたところで、次は産業としての藻類の可能性について説明していきたいと思います。 藻類は様々な産業分野で利用可能 藻類は植物と同様に、『光合成』で増えます。光合成は文字通り、光のエネルギーを利用して二酸化炭素(CO2)と水から炭素化合物を合成する反応です。藻類は光合成により合成された炭素化合物の他に窒素、リン、カリウム、ミネラルといった無機物を取り込みながら複雑な化合物を合成していきます。 合成された種々の化合物は、藻類バイオマスとして各産業の原料として利用することができるため、藻類は様々な産業分野に展開することが可能になります。 ©2017 ちとせ研究所 藻類が合成できる化合物の利用用途は様々です。よく説明される例として利用用途の分野をバイオ業界では色に例えて以下のような表現がなされます。 ●『レッドバイオ』:医薬品原料や機能性素材をメインとした医薬・健康に関連する分野 ●『グリーンバイオ』:食品や飼料といった食に関連する分野 ●『ホワイトバイオ』:燃料や化成品原料といったエネルギー・化学に関連する分野...

宇宙藻類の時代到来・・

『宇宙兄弟』という漫画をご存知だろうか。宇宙を目指す兄弟の物語なのだが、綿密な取材を元に構成されているストーリーはもとより、ちょい役の登場人物一人一人にさえ人生を感じる丁寧な作り込みに圧倒される名作である。まだ読まれたことの無い方は機会があれば是非手にとってみていただきたい。 さて、そんな宇宙兄弟になぞらえて今回は『宇宙藻類』と題し、宇宙開発に関する藻類研究をいくつかご紹介したい。 そもそも宇宙と藻類に接点があるの?と思われる方も多いかと思うが、実はかなり古くから注目され、研究が行われている分野である。それというのも宇宙空間に長期間滞在するためには空気(酸素)と食料の自給が求められることになるが、その自給システムに藻類を利用しようというアイデアがあるためである。 藻類は宇宙飛行士が吐き出す二酸化炭素を吸収して酸素を供給することができ、増えた藻体は栄養食として食べることができる一石二鳥の材料となる。しかも植物と比べて栽培のためのスペースや資源が少なくすみ、育つまでの時間も短いという利点も持っているので、宇宙との相性が抜群に良いのだ。 このような宇宙空間での藻類利用を念頭に、2017年12月15日にESA(European Space Agency)のプロジェクトの一環として、生きたスピルリナが初めて宇宙ステーション(ISS)へと打ち上げられた。円筒形のフォトバイオリアクターに入れられたスピルリナは約1ヶ月間ISS内で培養されて、地球上と同じ速度で育って酸素も生成することが確認された。この1ヵ月間の培養期間に4回サンプリングが行われ、それと合わせて培地も4回入れ替えて試験が行われた模様だ。 無重力空間下における液体培養の場合は、液体中への二酸化炭素の供給および発生した酸素の除去が課題になるが、資料をみている限りは気体と液体をガス透過膜のようなもので仕切り、圧力をかけて強制的にガス交換を行う仕組みとなっているようだ。この辺の詳細情報は論文として公開された際にも確かめたい。 Green smoothies in space この記事をesa.intで読む > この試験の装置作成、宇宙ステーションでの実験計画、戻ってきてからのサンプル測定などの様子が資料としてまとめられて公表されていたので、興味のある方は以下の資料にも目を通してみていただければと思う。写真も多く、研究者達の楽しそうな雰囲気が伝わってくる。自分達が作った実験装置が宇宙船(SpaceX)で打ち上げられて、宇宙で実験されて、そのサンプルを分析できる、なんていうシチュエーションを与えられたら研究者だったら誰でも盛り上がるだろう。 また、2018年9月にはNASAでも宇宙ステーションにスピルリナを打ち上げ、微小重力下での増殖能を確認するための試験が行われている。こちらはNASAが企画する『皆のためISS科学(ISS Science for Everyone)』というプログラムの一環として、高校生のチームから応募されたアイデアを元にして行われたようだ。 SFみたいなテーマを高校生のチームが提案して、それを宇宙で実際に試験しちゃうなんて、私が高校生だった時には想像すらできなかった世界である。20年でここまで時代が変わるのであれば、20年後には月に人が住み、火星へ到着した人類がいてもおかしくはない。人が想像できる範囲というのは、いずれ実現できるものなのだなぁとシミジミ感じる。 NASA NASA – NanoRacks-Modesto Christian School-Comparing the Growth of Spirulina...

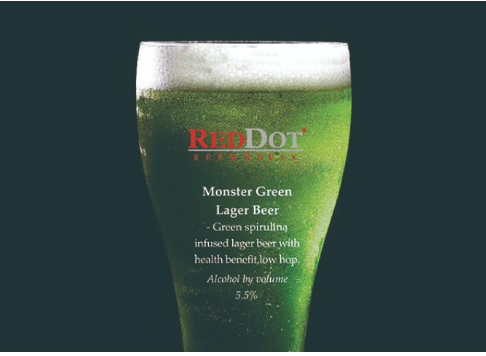

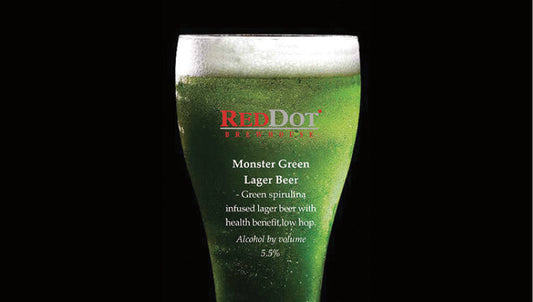

【スピルリナStyle】鮮やかなグリーンビール@シンガポール

MATSURIプロジェクト編集局としては見逃せない、シンガポール生まれの、スピルリナを使ったグリーンビールに関するコラムです。 これはReddot Brewhouseが製造している、RED DOT Monster Green Lager Beer (モンスターグリーン ラガービール)です。 なんといっても、この色鮮やかなスパークリンググリーンの色が特徴です。スピルリナビールの色は、青色のフィコシアニン、緑色のクロロフィル、橙色のβカロテンと抗酸化作用をもつ天然色素であり、健康に良い色です。※RED DOT Monster Green Lager Beerの栄養成分は分からないため、正確な事は言えません。 Reddot Brewhouseの方にお聞きしたところ、「着色料は使用していません。brewing(醸造)の段階でスピルリナを入れています。」とのことでした。 スピルリナはたんぱく質が70%と豊富で、ビタミン、ミネラルをバランスよく含むため、スピルリナを摂取することで得られるヒトへの良い機能は数多く報告されています。ビールの発酵に欠かせないビール酵母にとっても、スピルリナは良いエサになりそうです。 RED DOT Monster Green Lager Beerは、苦味は控え目、アルコールは5%です。スピルリナビールは麦芽比率からビールの定義をクリアしていますが、ビールの副原料の定義にスピルリナは認められていないので、正確には発泡酒の分類になります。 Reddot Brewhouseはシンガポール植物園(Singapore Botanic Garden)近く, Dempsey hillにある醸造所です。7種類の自家製クラフトビールとお食事が楽しめる、緑に囲まれたビアレストランが併設されています。 REDDOT BREWHOUSE Dempsey Road...

一生に一度は見てみたい! -藻が作り出す絶景7選-

昨今、藻といえばタンパク質等の栄養面や燃料利用に注目が集まりがちだが、藻の持つ色素も同様に重要な特性だ。昨今、藻といえばタンパク質等の栄養面や燃料利用に注目が集まりがちだが、藻の持つ色素も同様に重要な特性だ。 1.クリミア半島の赤く染まる海(ウクライナ) まず紹介したいのは、ジブリ作品「風の谷のナウシカ」に登場する「腐海」のモデルとなった、ウクライナのアゾフ海の西岸に広がる干潟だ。これは、微細藻類ドナリエラ(Dunaliella)が増殖することによって、海が赤く染まって見えるのだそうだ。 2.ナクル湖のフラミンゴ (ケニア) Kenya Connection: Lake Nakuru, Flamingos, A New Friend – TravelUpdate Shadrack and I made an instant Kenya connection after I brazenly asked if I could...

藻は世界のサンゴを救う?

藻は世界のサンゴを救う? サンゴ礁は、最も多様な海洋生息地と言われており、実に様々な生き物が住んでいる。その生き物を餌にして育つ魚を、あなたは昨日食べたかもしれない。また、美しいサンゴ礁が広がる海で、シュノーケルやダイビングなど楽しんだ経験がある方もいることだろう。サンゴ礁は、漁業や観光業など世界で年間300億ドルの経済効果をもたらし、5億人の生活に直接関与しているのだ。 しかし、サンゴ礁の保全対策を直ちに行わなければ、全世界のサンゴ礁の99%が今世紀中に絶滅する、と気候変動影響モデルの研究は予測している。 サンゴは褐虫藻に頼って生きている 動物であるサンゴは、褐虫藻と呼ばれる単細胞藻類(Symbiodinium属の渦鞭毛藻)と共生関係を結ぶことで生存を維持している。褐虫藻はサンゴの成長やサンゴ礁の形成に必要な物質(酸素や栄養分などの光合成産物)をサンゴへ供給し、その代わりに光合成に必要な窒素、リンなどをサンゴからもらっている。 褐虫藻から栄養をもらう以外にも、触手で動物プランクトンを捕食するそうだが、そこから得られる栄養だけでは健全な生育が難しいと言われている。 褐虫藻と離れ離れになったサンゴの結末 近年、温暖化に伴う水温上昇により褐虫藻の光合成系が損傷され、またサンゴから放出されることでサンゴ骨格が透けて見える状態になるという、サンゴの白化現象が世界中の海に広がっている。栄養供給を褐虫藻に依存しているサンゴは、長時間にわたり褐虫藻との共生関係を失うと最終的に死んでしまう。 褐虫藻が共生しているサンゴ(左)と褐虫藻がいなくなり白化したサンゴ(右)引用元:https://oceanservice.noaa.gov/education/kits/corals/media/supp_coral02d.html サンゴの白化を防ぐには、ストレス耐性をもつ褐虫藻が鍵? 褐虫藻の種間遺伝的多様性がサンゴの白化耐性に大きく関与することが知られている。オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ大学(University of New South Wales)に所属するレイチェル・レビン(Rachel Levin)博士の研究チームは、褐虫藻のシークエンシングデータを用いて、ストレス耐性の増加を図る褐虫藻の遺伝子組換え戦略を立てた。その研究結果は2017年6月30日、ジャーナルFront. Microbiol.に公開された。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5492045/ 「褐虫藻についてはほとんど知られていないため、サンゴ礁保全行動を改善するための情報が得られない。」「褐虫藻は生物学的に非常に独特であり、今まで確立された遺伝工学の手法は適用しない。必要とされる研究を進展するため、我々は褐虫藻の新たな遺伝子解析を行い、その障害(遺伝子組み換え技術の確立)を克服することを目指していた。」とレイチェル・レビン氏が褐虫藻研究の困難性について説明している。 研究者らは、サンゴの白化を防ぐ可能性のある遺伝子(抗酸化遺伝子など)を特定した。「水温が徐々に上昇している海洋環境下でサンゴとの共生が維持できるように、遺伝子工学手法により強化された褐虫藻は、世界的なサンゴの白化現象を減らす可能性を示唆する」と彼らは語った。 しかし、遺伝子工学手法により開発した褐虫藻を環境中へ放出することに関しては、「フィールドベースの試験が始まる前に、潜在的なマイナスのリスクについて広く厳密に研究することが必ず必要だ」と強調した。 また、最近、米・ペンシルベニア州立大学(The Pennsylvania State University)の研究者たちはストレス耐性をもつ新種の褐虫藻(Symbiodinium glynnii)を同定した。この種類の褐虫藻と共生するサンゴが頑強であり、他の褐虫藻種と共生するサンゴにとって酷な環境にも耐えられることが分かった。 どうやら、ストレスに強い褐虫藻が、サンゴを救う鍵となっていくであろう。 参考資料:A super-algae to...

宇宙開発とスピルリナ -NASAもJAXAも注目の藻類食糧-

栄養価とタンパク質含量の多さから、宇宙開発においても食用藻類スピルリナの有用性が注目されています。米国航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)では研究が進んでいます。 日本でもスピルリナの宇宙に向けた研究が進んでいます。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と、ちとせグループとの宇宙開発研究について、ここでご紹介いたします。 JAXAとのスピルリナ宇宙開発研究 ちとせグループでは、2018年から2019年にわたりJAXAらと一緒に「食用藻類スピルリナを用いた省資源かつコンパクトなタンパク質生産システムの開発」を行いました(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。先の研究開発を受けて、2020年にはJAXAとシダックスグループと「月面農場における食用藻類スピルリナの循環型培養システムの改良と生スピルリナ入りメニュー開発」の共同研究を行っています(ちとせグループの参画企業;(株)タベルモ)。 2019年までの研究では、宇宙利用を想定したスピルリナ生産システムの開発に成功しました。2020年はJAXAの協力を受け、実用化に向けさらなるスピルリナ生産システムの改良を行う予定です。さらに、長期滞在する宇宙飛行士が月面農場でスピルリナを培養することを想定し、シダックスグループと共同で栄養価の高い生スピルリナを取り入れた月面滞在食メニューの開発を行っています。 また、2021年度は『国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の船内環境を利用する実験テーマ(フィジビリティスタディテーマ)』に採択されました。テーマ名「効率的なタンパク質生産とCO2処理を目指したスピルリナの担持体培養実証」を行います。ここでは、宇宙飛行士の健康に重要なISSで育てたスピルリナの生物学的安定性の解析と、スピルリナ培養によるISS内の空気再生可能とする先進的な培養システムの構築を目的に、地上での実験を開始します(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。 宇宙で藻類、スピルリナが食べられる日が着実に近づいているのを感じます。 宇宙開発に”生”スピルリナを使用しなければいけない理由 現在、地上で流通している一般的なスピルリナは、加熱滅菌をすることで長期保存を可能としているため乾燥粉末になっています。 しかし宇宙環境では、培養して、すぐに食べる(食材として利用する)ことが想定されるので、非加熱の生スピルリナを使ったメニューを開発する必要がでてきます。生スピルリナは加熱乾燥スピルリナに比べ味や臭いがなく、熱で壊れやすい栄養成分も損なわれずに摂取できるなど、食品として加熱乾燥スピルリナとは性質が大きく異なります。 宇宙開発の研究に必要な「生スピルリナ」を生産、販売している企業は世界でも僅かです。ちとせグループの(株)タベルモは、国内唯一の生スピルリナメーカーであり、また世界的にも唯一大規模に生スピルリナを製品化できているメーカーです。 ちとせグループは、本研究を通して、生スピルリナの認知拡大と研究を推し進め、地球環境にも宇宙環境にも良いタンパク質源を提供していきたいと考えております。

宇宙開発とスピルリナ -NASAもJAXAも注目の藻類食糧-

栄養価とタンパク質含量の多さから、宇宙開発においても食用藻類スピルリナの有用性が注目されています。米国航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)では研究が進んでいます。 日本でもスピルリナの宇宙に向けた研究が進んでいます。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と、Modiaを運営しているちとせグループとの宇宙開発研究について、ここでご紹介いたします。 JAXAとのスピルリナ宇宙開発研究 ちとせグループでは、2018年から2019年にわたりJAXAらと一緒に「食用藻類スピルリナを用いた省資源かつコンパクトなタンパク質生産システムの開発」を行いました(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。 先の研究開発を受けて、2020年にはJAXAとシダックスグループと「月面農場における食用藻類スピルリナの循環型培養システムの改良と生スピルリナ入りメニュー開発」の共同研究を行っています(ちとせグループの参画企業;(株)タベルモ)。 2019年までの研究では、宇宙利用を想定したスピルリナ生産システムの開発に成功しました。2020年はJAXAの協力を受け、実用化に向けさらなるスピルリナ生産システムの改良を行う予定です。さらに、長期滞在する宇宙飛行士が月面農場でスピルリナを培養することを想定し、シダックスグループと共同で栄養価の高い生スピルリナを取り入れた月面滞在食メニューの開発を行っています。 また、2021年度は『国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の船内環境を利用する実験テーマ(フィジビリティスタディテーマ)』に採択されました。テーマ名「効率的なタンパク質生産とCO2処理を目指したスピルリナの担持体培養実証」を行います。ここでは、宇宙飛行士の健康に重要なISSで育てたスピルリナの生物学的安定性の解析と、スピルリナ培養によるISS内の空気再生可能とする先進的な培養システムの構築を目的に、地上での実験を開始します(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。 宇宙で藻類、スピルリナが食べられる日が着実に近づいているのを感じます。 宇宙開発に”生”スピルリナを使用しなければいけない理由 現在、地上で流通している一般的なスピルリナは、加熱滅菌をすることで長期保存を可能としているため乾燥粉末になっています。 しかし宇宙環境では、培養して、すぐに食べる(食材として利用する)ことが想定されるので、非加熱の生スピルリナを使ったメニューを開発する必要がでてきます。生スピルリナは加熱乾燥スピルリナに比べ味や臭いがなく、熱で壊れやすい栄養成分も損なわれずに摂取できるなど、食品として加熱乾燥スピルリナとは性質が大きく異なります。 宇宙開発の研究に必要な「生スピルリナ」を生産、販売している企業は世界でも僅かです。ちとせグループの(株)タベルモは、国内唯一の生スピルリナメーカーであり、また世界的にも唯一大規模に生スピルリナを製品化できているメーカーです。 ちとせグループは、本研究を通して、生スピルリナの認知拡大と研究を推し進め、地球環境にも宇宙環境にも良いタンパク質源を提供していきたいと考えております。

休耕田は藻類燃料生産の救世主になるのか?-農地の潜在能力と課題-

農閑期の農地の活用、休耕田の活用は各地で行われています。Modiaにも、休耕期間中の農地で藻類生産をすることへのご質問をいただきました。 昨今の温暖化問題の深刻化を懸念しており、ネットを読んでいて藻ディアに行きつきました。 まずは身近なところか、藻類のエネルギー利用を普及できないか、と考え、質問させていただきたく、メールいたします。 藻類からオイルを抽出するステップを踏まずに、乾燥させただけの段階で燃料として使用することは、現実的でしょうか?世の中には、自家発電の規模では、薪ストーブで発電するケースもあるようです。 【イメージ】 ・農家が休耕期間中に水田で藻を育成 ・農閑期に納屋等で藻を乾燥させる ・小規模な発電装置で自家発電して利用 今回は、回答を皆さまにもご紹介します。 藻類燃料の特徴 薪と藻類(微細藻類)のと燃焼用材料としての特徴を比較をします。どちらもCO2を吸収して蓄えるので、これを燃やせばカーボンニュートラルなエネルギーになります。 薪は水分量が10%で、得られるエネルギーは4780kcal/kgです。また燃焼後の灰分は1%と非常に少ないです。薪はもともと乾燥していて、主成分がセルロースをはじめとする炭水化物が約99%なので、燃焼に良い材料です。平均樹齢40年の直径20cmの杉1本は約400kgなので、木を一本倒せば400㎏の薪が入手できることになります。 一方で水中で生育する藻類は収穫時に水分量は90%以上です。水分含量10%まで乾燥させた藻類のエネルギーは3000-3500kcal/kg、燃焼後の灰分は5-20%となります。一般的な藻類は炭水化物が10%前後、タンパク質が50%以上と高く、燃焼するとエネルギーは得られますが、異臭がする、灰分も多くなることが予想されます。そこで、藻類の燃料利用には、エネルギー効率の高い脂質の割合が高い藻類種を選択し、藻体から脂質を抽出する事が必要です。また、乾燥した藻類を手軽に入手することは非常に難しいです。 田圃の藻類生産の潜在能力と問題点 文献を基に、5月の水田(富栄養の水質、イネが成長していないので水面に光が届く期間)で微細藻類のバイオマス量を計算したところ、乾燥重量2g /m²/dayでした。一般的な水田1区画50a(5000m²)で取れる藻類は乾燥重量10kg/dayになります。水田の藻類バイオマス量の潜在能力は軽視できない大きさになることが予想されます。 しかし、現実問題として、水田からの藻類の回収手段がありません。基本的に藻類は何かしらに付着して増殖、もしくは土底付近で増殖をするため、土との分離は今の技術的に不可能だと考えられます。また、乾燥手段も問題です。簡単な微細藻類回収手段が確立されたとしても、先の例なら50aの水田の1回の収穫時には水分を含んでいるので100kg以上になります。100㎏の水分を含んだ藻類を自然乾燥させるには薄く伸ばす必要がありますが、厚さ0.5cmと分厚くても20m²の広げる面積が必要になります。乾燥器を使う場合、エネルギーをかけてエネルギー源を確保するという矛盾が生じかねません。 休耕期間中の田圃の藻類生産 これを踏まえて、農閑期に藻類を培養して納屋で乾燥させる案が現実的なのかというご質問にお答えします。 まず水田の休耕期間は冬です。この気温が低い期間は、藻類の増殖は見込めないです。実際に冬にたまたま水がはってあった水田を観察したことはありますが、そこの土ばかりが目立ち、顕微鏡でみても藻類はほとんどいない状況でした。仮に、低温下で高増殖する藻類がいたとしても、前述の通り水田から藻類だけを回収するのは非常に困難です。技術的に回収方法が確立しても、乾燥方法も前述の通り問題になってくると思います。したがって、日本において、また技術的に現在のところは現実的ではないと考えます。 藻類技術は成長期 藻類技術は農業や林業に比べると研究の歴史は浅く発展途上にあり、培養生産、収穫、乾燥、抽出など規模も含めて既存の手法には技術的に、価格的に敵わないです。しかし、樹齢40年の木1本のエネルギー量は、培養面積50aの水田だけで約40日培養した藻類のエネルギー量と同じです。藻類専用の培養装置を使えばもっとエネルギー生産量は効率よくなります。この藻類エネルギー量を活用できる技術を開発することが、ちとせグループや世界中の研究者・技術者の役割だと思います。 温暖化の原因の一つが化石燃料によるCO2大量放出と言われていますが、エネルギー枯渇の問題の抜本的な解決には、エネルギー生産量を増やすことが望まれます。藻類をエネルギーとして活用できるまでには藻類の技術開発とともに、藻類の魅力を伝え(代替エネルギーの他、代替タンパク質としても注目を集めています)、藻類の認知度を向上させる事が欠かせません。 藻類の活用を広めていくためにも、現在藻類産業の中心である藻類食品に目を留めていただき、藻類技術開発を応援していただければ幸いです(ちとせグループの宣伝になってしまい恐縮ですが、グループ会社のタベルモでは、タンパク質危機を解決を目標に、藻類スピルリナの大量培養技術開発、販売を行っております。)。 <参考文献>The Asian Biomass Handbook(The Japan...

【スピルリナStyle】鮮やかなグリーンビール@シンガポール

世界各地で藻類フードが注目されています。その中でも栄養価が群を抜いて高く、スーパーフードの王様ともいわれる「スピルリナ」の人気は絶大です。そこでModiaでは、スピルリナ商品のトレンドを【スピルリナStyle】としてどんどんご紹介していきたいと思います! 日本もだんだん暑くなってきましたね。ビールが美味しい季節になってきました。第2回目は、シンガポール生まれの、スピルリナを使ったグリーンビールです。 これはReddot Brewhouseが製造している、RED DOT Monster Green Lager Beer (モンスターグリーン ラガービール)です。 なんといっても、この色鮮やかなスパークリンググリーンの色が特徴です。スピルリナビールの色は、青色のフィコシアニン、緑色のクロロフィル、橙色のβカロテンと抗酸化作用をもつ天然色素であり、健康に良い色です。※RED DOT Monster Green Lager Beerの栄養成分は分からないため、正確な事は言えません。 Reddot Brewhouseの方にお聞きしたところ、「着色料は使用していません。brewing(醸造)の段階でスピルリナを入れています。」とのことでした。 スピルリナはたんぱく質が70%と豊富で、ビタミン、ミネラルをバランスよく含むため、スピルリナを摂取することで得られるヒトへの良い機能は数多く報告されています。ビールの発酵に欠かせないビール酵母にとっても、スピルリナは良いエサになりそうです。 RED DOT Monster Green Lager Beerは、苦味は控え目、アルコールは5%です。スピルリナビールは麦芽比率からビールの定義をクリアしていますが、ビールの副原料の定義にスピルリナは認められていないので、正確には発泡酒の分類になります。 Reddot Brewhouseはシンガポール植物園(Singapore Botanic Garden)近く, Dempsey hillにある醸造所です。7種類の自家製クラフトビールとお食事が楽しめる、緑に囲まれたビアレストランが併設されています。 Dempsey Road "...

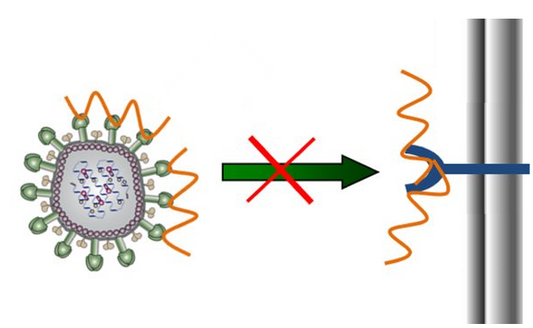

抗ウイルスが報告されている藻類由来物質スピルラン-スピルリナの効能-

新型コロナウイルスの流行から、ウイルスとの共存をしていく「新しい生活様式」が求められています。ウイルスの感染予防を体の内側から実行することも必要になってくるでしょう。スピルリナといった抗ウイルス活性をもつ食材を常日頃から摂りいれることは私たちの免疫力向上に大いに貢献します。 今回は、スピルリナ特有のラムナン硫酸「スピルラン」の性質と抗ウイルスの仕組みについて説明します。 スピルリナ特有のラムナン硫酸「スピルラン」 スピルリナから抽出された抗ウイルス物質「スピルラン(Spirulan)」は、ラムノース(Rhamnose)が主で、他にアコフリオース(Acofriose, 3-O-メチルラムノース)、ウロン酸(Uronic acid, 具体的にはグルクロン酸とガラクツロン酸)が結合している多糖が骨格であり、ラムノース部分には硫酸基(-SO3-)が結合しているラムラン硫酸と言われる硫酸化多糖の一種です。 スピルランは親水性の硫酸基、疎水性のメチル基が存在することから、両親媒的性質をもっていると推測され、この特徴的構造が生物活性の発現に関与していると考えられます。今までに、抗ウィルス・抗真菌・抗菌・コラーゲン形成・細胞再生・紫外線防御といった特性を持つことが報告されています。 スピルランの構造(林2008より改変) スピルランの抗ウイルス活性メカニズム 今回取り上げるスピルランの抗ウイルス活性の理由として、硫酸化多糖類が負の電荷をもつ性質が関係していると考えられています。 ウイルスの宿主細胞への感染は、ポリアニオン(全体として負(マイナス)電荷をもつ物質)のウイルス表面タンパク質が、細胞表面の正(プラス)電荷の糖タンパク質(スパイクタンパク質やヘマグルチニンタンパク質)に吸着し、ウイルスが侵入して始まります。感染メカニズムについて詳しくはこちらをご覧ください。 負の電荷をもつ硫酸化多糖は、細胞表面の正の電荷をもつ糖タンパク質に対してマスキングの役割を果たし、ウイルスの宿主細胞への吸着・侵入を防ぐ役割があると言われています。また、正の電荷をもつウイルス表面タンパク質に負の電荷をもつ硫酸化多糖が直接結合して宿主細胞への感染を阻害する抗ウイルス活性のメカニズムも報告されています。 硫酸化多糖の抗ウイルス活性メカニズムA.ウイルスの侵入メカニズムB.硫酸化多糖による抗ウイルス活性メカニズム(Mathieu et al. 2015より改変) スピルランの抗ウイルス活性の研究例 スピルランの抗ウイルス活性については、ヘルペスウイルス(HSV)を対象に研究がなされています。HSVは医学的にも重要ですが、様々な解析手法が確立されており、最先端かつ多面的な研究が可能であることからウイルス学において多く研究されています。ウイルスにも分類がありますが、HSVの構造はコロナウイルス、インフルエンザウイルスと同じくカプシドがエンベロープに包まれたエンベロープウイルスの分類に入り特徴が似ています。 エンベロープウイルスの構造(「【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-似た症状でも治療方法が違うウイルス、細菌、真菌の違い-」参照) 1)エンベロープウイルスに対して抗ウイルス活性が示されたスピルランはヘルペスウイルス(HSV)、サイトメガロウイルス(HCMV)、はしかウイルス(Measelesvirus)、ムンプスウイルス(Mumsvirus)、インフルエンザウイルス(IFV)、HIVウイルスの6種類のエンベロープウイルスに対して、ウイルス増殖抑制作用が示された。一方、ポリオウイルス(Poliovirus)、コクサッキーウイルス(Coxackievirus)の2種のノンエンベロープウイルスにはウイルス増殖抑制作用は示されなかった。 2)宿主細胞への吸着・侵入時に抗ウイルス活性がみられたスピルランはHSV感染前から培養液に存在した場合の方が、抗ウイルス活性が強かった。このことから、スピルランの標的段階は宿主細胞への吸着・侵入段階と推測された。 3)感染後も抗ウイルス活性がみられたHSV感染前から培養液に存在した場合よりは弱いが、感染2時間後にスピルランを培養液に添加した場合でも抗ウイルス活性がみられた。また、スピルランは宿主細胞内に選択的に取り込まれ、抗ウイルス活性を保持していた。このことから、スピルランはウイルス感染後のウイルス複製段階も標的にすると推測された。 4)糖鎖分子の立体構造が活性発現に重要な役割をするスピルランから金属イオンを除去した場合や、脱硫酸化したところ、HSVに対する抗ウイルス活性は失われた。このことから、金属イオンと硫酸基との結合により形成される糖鎖分子の立体構造が活性発現に重要な役割を果たしていると示唆された。 5)スピルランは経口投与でも抗ウイルス活性を示したマウスにHSVを感染させ、スピルランを経口投与したところ、用量依存的に病変の進行が抑制された。 今回はウイルスが体内に侵入するのを防いでくれる「抗ウイルス活性」についてのスピルリナの機能を紹介しました。海外では、スピルランに着目した商品も発売されています。 Modia[藻ディア] 藻の口紅 https://modia.chitose-bio.com/articles/10...

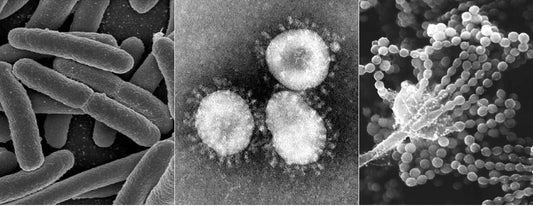

【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-似た症状でも治療方法が違うウイルス、細菌、真菌の違い-

Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。 ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。 Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします! ウイルスとは?-新型コロナウイルスも、生き物ではないから治療が難しい- 先のModiaの記事で、ウイルスとは何かを、生物学的な視点からお話をしました。結論は、ウイルスは生物ではないということでした。 Modia[藻ディア] 【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-生き物との違いとコロナウイルスの増殖機構- https://modia.chitose-bio.com/articles/virus_01 Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします!ウイルスって何でしょうか?今回の記事で1番知ってもらい... 今回の記事で1番知ってもらいたいことは、ウイルスは生き物ではないため、増殖を止めることが難しいということです。 病気の原因として、みなさまが混同している可能性があるのは、「ウイルス」「細菌」「真菌」だと思います。人に感染して、増殖して、似た症状が表れるため、この3種類はどれも同じだと思っている方が多いように感じられます。 比較のため、今回は「ウイルス」「細菌」「真菌」の性質や構造、治療の違いと、病原体や病名の種類をまとめました。 ウイルスは生物ではないので、細菌や真菌との治療方法とは根本的に違うことがわかります。細菌と真菌は分裂、増殖するときに、細胞の構成成分(細胞膜、細胞壁、タンパク質など)を合成します。治療薬には、細菌や真菌が細胞構成成分を合成する過程を阻止できる薬が使われます。ヒトも同じ生き物ですが、細菌や真菌にはあって、ヒトにはない細胞構成成分を治療薬はターゲットにしているので、治療薬はヒトには効きません。一方で、ウイルスの増殖は宿主の細胞成分合成機構を利用します。例えば、ヒトに感染するウイルスの場合、宿主はヒトです。ウイルスの増殖を阻害しようとすると、宿主の正常な細胞の増殖も阻されてしまいます。したがって、新型コロナウイルスはもちろん、大多数のウイルスの感染による病状に対しては基本的に対処療法をすることしかできません。ウイルスの予防的観点からの有効な治療薬は、個々のウイルスに対してワクチンを開発し接種することです。ワクチンを接種すると、そのウイルスに対しての免疫力がつきます。自分自身がもつ免疫の力でウイルスを排除するので、日常生活の中でウイルスに対処できるよう免疫力を高めておかなければいけません。 スピルリナをはじめとする藻類に免疫力を高める効果があることは昔から知られています。また、スピルリナでワクチンを作る研究も進んでいます。詳しくは以下の記事をご覧ください。 Modia[藻ディア] 食品分野における藻類の利用 -栄養組成から免疫効果まで- https://modia.chitose-bio.com/articles/algae_and_food 今年に入って特定の藻類に注目した記事を書く機会が多かったのですが(Modiaが発行しているニュースレターでも、毎月一種の藻類を特集しています!)、今回は対象を広げて、藻類全体が食品分野で注目される理由と直面している課題についてまとめていきます。そもそも藻類は、光合成によって光エネルギーを取り込み、それを細胞が利用できる形に変換してエネルギーを蓄えます。窒素、リン、カリウム、ミネラルといった無機物を取り込み、タンパク質等を生成しながら成長し、分裂して、増殖していきます。取り込み過ぎたエネルギーは脂質... Modia[藻ディア] スピルリナの持つ7つの効能 https://modia.chitose-bio.com/articles/efficacy_of_spirulina 2010年から現在に至るまで、私の所属する(株)ちとせ研究所ではスピルリナの研究開発を継続し、国内唯一の生食タイプのスピルリナを生産してきた。私自身も静岡県の掛川市でスピルリナの培養に携わり、生スピルリナの生産に向けて注力してきた。今では、掛川でのスピルリナ生産が学生時代のバドミントンに次いで私の第二の青春になっている。真夏の強い紫外線を物ともせず、たくましく増え続けるスピルリナ。その強さのもととなるのは、高い抗酸化力や生理活性物質などスピルリナ自身が産生する有効成分である、と私は考えている。これ... Modia[藻ディア] スピルリナワクチンの可能性 https://modia.chitose-bio.com/articles/63 大人も子供も関係なく、予防接種と聞くと鋭い注射針を思い出し、嫌がる人も多いのではないだろうか。園芸学科出身の私は、バナナなどを食べるだけで免疫を獲得できるようになることを大学時代からずっと期待してきた。こうした夢のような期待に応えてくれるかもしれない研究が、健康食品でお馴染みの藻類「スピルリナ」で行われていることをご存知だろうか?ワクチンによる予防接種ワクチンは感染症の原因となる細菌やウイルスを弱毒化させたもの、あるいは病原性を無毒化させ抗原性だけを残した特殊な薬液である。この薬液に含まれる... ウイルス・細菌・真菌の比較 ウイルス 細菌(真正細菌)...

【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-生き物との違いとコロナウイルスの増殖機構-

Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。 ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。 Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします! ウイルスって何でしょうか? 今回の記事で1番知ってもらいたいことは、「ウイルスは生き物ではない」ことです。そもそも、生き物とは何なのか?この問いは、生物学者の究極のテーマともいえるくらい大変定義が難しい問題です。今回は生き物とは何かをみることで、ウイルスとは何かをご説明します。 生き物とは 「生き物」の共通点はいくつも見出せます。そこから選りすぐって「生き物」の定義を強いてするなら、「細胞を基本構造として、自己複製ができるもの」と言われています。 「細胞を基本構造とする」というのは、以下の特徴を共通点にもつ「細胞」が最小単位となっているということです。・リン脂質二重層の細胞膜で囲まれている。・核酸(DNA・RNA)を有する。・核酸の遺伝情報から自らリボソームというタンパク質合成装置を作り、タンパク質を合成できる。・そのタンパク質や取り込んだ物質を反応させて自分に必要な物質を生み出す様々な反応系(=代謝系)をもつ。 「自己複製ができる」というのは、自分自身で内容物を増やし(細胞小器官の複製)、切り分ける(分裂)一連の仕組みをもっているということです。 ウイルスとは-ウイルスあっての生き物の定義- ウイルスとは、「核酸(RNAまたはDNA)それを包むタンパク質の外被からなる粒子。(細胞の分子生物学より)」とされます。これだとよくわからないと思いますが、生き物の定義を通してウイルスをみると、わかりやすくなります。 実は、生き物を定義するとき、反例として挙げられる代表例がウイルスです。ウイルスは増殖するので一見生き物のように見えますが、「自己複製ができない」ため生き物とはみなされません。ウイルスを通して、初めて生き物の定義が確実になるのです。生き物とウイルスの関係は、まるでニワトリが先かタマゴが先か問題のようにもみえます。 ウイルスの特徴の「自己複製できない」ということは、どういうことでしょうか?ウイルスの増殖方法は、細胞に感染して細胞内に入り込み、細胞のエネルギーを使い、細胞の代謝系を利用してウイルスの構成成分を複製します。ウイルスは細胞の感染なしには何もできません。これが「自己複製できない」ということです。ウイルスの増殖メカニズムは、次項で詳しく説明します。 細胞とウイルスでは基本構造が違うので、この2つの比較だけなら基本構造だけで明瞭な区別はできます。しかし、細菌性や真菌性といった生き物が原因となる病気にかかった時と、ウイルス性の病気にかかった時とでは、治療法が基本的に異なります。その理由が「自己複製できるか」「自己複製できない」に関わってきます。ウイルス、細菌、真菌の病気と治療の観点からの比較について、詳しくはこちらをご覧ください。 Modia[藻ディア] 【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-似た症状でも治療方法が違うウイルス、細菌... https://modia.chitose-bio.com/articles/virus_02 Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします!ウイルスとは?-新型コロナウイルスも、生き物ではないか... ウイルスの定義に自己複製できないことは書かれませんが、「ウイルスは生き物ではない」=自己増殖できないということをわかった上で、細菌性、真菌性の似た症状の病気と根本的に違うことを皆様には理解してもらいたいと思います。 ウイルスの増殖メカニズム-宿主細胞に依存する複製過程- 細菌や真菌の増殖過程は、宿主細胞(感染される側の細胞)に取り込まれて、もしくは宿主細胞の表面で、自分の力で細胞構成成分を合成し、2分裂で増殖します。そのため、徐々に細菌や真菌の数は増えていきます。 ウイルスは生き物ではないですが増殖します。これは、宿主細胞の力を借りて、宿主細胞にウイルスの合成してもらうのです。ウイルスは生物にくらべて非常に簡単な構造をしているので、合成時間も短いです。生物のように分裂で増殖するのではなく、ウイルス構成成分を作って、パッケージングすれば完成です。1個のウイルスが宿主細胞に感染すると1,000個もの子ウイルスが生産されます。増殖が早いインフルエンザウイルスでは、24時間で1万個に達すると言われています。ウイルスの増殖機構を、風邪の原因の一つでもあるコロナウイルスを例に示します。 ※肺炎を引き起こす新型コロナウイルスは、主に咽頭や肺の細胞を宿主細胞にして、図で示す複製過程で増殖すると考えられます。※新型コロナウイルスの宿主細胞側の受容体はACE2(アンジオテンシン転換酵素2;angiotensin-converting enzyme 2)であることがわかっています。 ウイルス表面のスパイクタンパク質(S)とヘマグルチニンタンパク質(HE)が宿主細胞のN-アセチルノイラミン酸と受容体をそれぞれ認識し、結合する。 ウイルスが宿主細胞に取り込まれる。その機構がウイルス膜と宿主細胞膜との膜融合によるか、エンドサイトーシスによるかは不明である。 ウイルスから持ち込まれたRNAの一部は宿主細胞リボソームに結合し、RNA合成酵素を作る。 作られたRNA合成酵素は持ち込まれたウイルスRNAを鋳型にRNAを複製する。これは子ウイルスの核酸RNAとタンパク質合成用mRNAとして用いられる。...

2020年注目のスーパーフード『スーパー藻類』!-スピルリナの4つのトレンドポイント-

日本スーパーフード協会が、『2020年上半期スーパーフードランキングTOP10』を発表しました。ここに、スピルリナを含む『スーパー藻類』が第6位にランクインしています。 このランキングが示すトレンド予測とは何でしょうか?そして、『スーパー藻類』がランキングに入った理由を、スーパーフードの代表藻類・スピルリナを例に解説します。また終わりに、『スーパー藻類』として注目されている今の社会的背景と、昔から続く藻類の食経験についてご紹介いたします。 ★2020 年上半期トレンド予測 スーパーフードランキング TOP10★第1位 青パパイヤ第2位 菊芋第3位 マルベリー第4位 サジー第5位 ノニ第6位 スーパー藻類第7位 国産スーパーキノコ第8位 進化系シード第9位 スーパーフラワー第 10 位 スーパー天然甘味料 ランキングが示すトレンド予測 このトップ10は、一般社団法人日本スーパーフード協会が、海外(主に米国)のリサーチをもとに、日本市場の現況の流れとの擦り合わせを 行った上で、2020年の上半期に日本でブームとなる可能性が高いスーパーフードを10品目予測し、 ランキング形式で発表したものです。 ランクインしたスーパーフードの共通点として、以下の4つの傾向がみられるとのことでした。 ①漢方・伝承民間薬としての歴史がある②古代種 (在来種)・ワイルド(野生)など植物の原点への回帰③サプリメントは化学合成的なものから、より 自然食品に近いものに④カラダに良いものを「+ たす」だけでなく、カラダに悪いものを「- ひく」 (排出) 食材に対して伝統的な歴史があり、農作物(ほとんどが人為的に品種改良されています)の祖先となる野生種が見直されてきたということになります。また、機能性物質にしても、化学合成品由来から自然食材からの抽出や食材を丸ごと体内に取り入れることが好まれるようです。そして、今まで機能性物質を追加することでより健康を維持しようという考え方が主流となっていましたが、体の老廃物を排出する「デトックス効果」の観点が食材選びのポイントの一つになってきたということです。...

【スピルリナStyle】青いタピオカミルクティー@シンガポール

世界各地で藻類フードが注目されています。その中でも栄養価が群を抜いて高く、スーパーフードの王様ともいわれる「スピルリナ」の人気は絶大です。そこでModiaでは、スピルリナ商品のトレンドを【スピルリナStyle】としてどんどんご紹介していきたいと思います! 第1回目は、シンガポールでスピルリナを使ったタピオカドリンクです。 シンガポールにあるタピオカドリンクショップ「Playmade by 丸作」。そこにあるのは、3種類の「BLUE ALGAE」メニューでした(BLUE ALGAE=青い藻)。 Playmade by 丸作 Pair your favourite pearls with Orange Pulp Green Tea for a Vitamin ... C boost! Did you know that the...

藻ガール尾張の藻類コレクション vol. 16 ボルボックス

みんな大好きなボルボックス。暗い背景にキラキラと緑に輝くボルボックスは、大人も子供もうっとりする美しさです。テレビや図鑑で皆さまもご覧になったことがあるのではないでしょうか? ●学名:Volvox carteri 和名:オオヒゲマワリ●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻類>ボルボックス目>ボルボックス科●生息:日本を含め世界中に生息。●体長/形態:約2,000個の細胞が球の側面に1層配置している。各細胞は2本の等長鞭毛をもち、寒天質に包まれている。細胞は鞭毛が球の外側に向くように並び、それら鞭毛が協調して球全体を回転させながら遊泳する。球の内部の空洞には、ゴニディアと言われる生殖細胞と形成中の娘群体が入っている。●レア度:★☆☆☆☆ Volvox aureus Volvox aureus - Aufnahmen im Dunkel- und Hellfeld Mikroskop: Motic BA310LED Objektive: EF-N Plan 4X/10X/40X Kamera: per Motic C-Mount Adapter 1X adaptierte N... ボルボックスは、もちろん研究者も魅了してやみません。2019年には、日本で『ボルボックス国際会議』が開催されました。なにそのマニアックな学会、と笑われる方。ボルボックスを侮ってはいけません!今回は学会プログラムを通して、ボルボックスの魅力をご紹介いたします。...

米国の藻類研究 -最新版-

2019年10月1日に、米国エネルギー省(DOE)のバイオエネルギー技術事務局(BETO)が、バイオエネルギーの研究開発支援として35のプロジェクトに総額$73,000,000(80億円:$1=\110として計算)を投下することを発表した。内訳を見てみると、森林資源(リグノセルロース)からのバイオ燃料生産(急速熱分解を含む)や、サーキュラーエコノミーを見据えた炭素・プラスチック関連、都市排水処理といったプロジェクトが目立っていた。 35のプロジェクトのうち5つは藻類プロジェクトであり、そこに$20,000,000(22億円)が投下される。藻類生産においては、従来の生産性向上やプロセス最適化などの手法に加え、オミックス手法を用いた研究が取り入れられている点が真新しい。それぞれ3億円から5億円の規模となる5つのプロジェクトについてご紹介したいと思う。 2019年度採択の補助金プロジェクト 51)Optimizing Selection Pressures and Pest Management to Maximize Algal Biomass Yield(OSPREY)(藻類バイオマスの生産性最大化に向けた選択圧の最適化と防除管理) 【概要】屋外での藻類大量培養のために、品種株選択と培養環境の最適化を通じて50%の収穫量増加と20%の燃料変換効率を目指す。既存の屋外培養設備に大きな変更を加えることはしない。藻類培養における障害となる害虫や病原体の感染機構を明らかにするためにメタゲノム解析を行い、これらのデータは米国内の研究拠点にオンラインで共有される。遺伝子組み換え手法を用いない外部環境による選択圧を用いて屋外培養に適した株を選抜する。また同時に、リアルタイムで藻類の生育を追尾できるようなシステムも構築する。さらに得られた株を屋外培養で試験し、改善状況を評価する。【委託先】(中核機関)ニューメキシコ・コンソーシアム (参加機関)コロラド州立大学、ニューメキシコ州立大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、Qualitas Health社、Cyanotech社、Phase Genomics社【期間】2019年~【費用】総額:$4,999,475(5億5千万円)URL:https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/09/f67/2029-1657_New_Mexico_Consortium_Summary.pdf 52)Innovations in Algae Cultivation(藻類培養のイノベーション) 【概要】Global Aglae Innovation社は、経済的合理性を有する藻類由来のバイオ燃料と高たんぱく質ミール生産の技術開発を行っている。本プロジェクトでは生産に係るすべてのプロセスを見直し、12項目の培養技術、および3項目のモニタリングツールを開発する。ライフサイクルアセスメント(LCA;Life Cycle Assessment)の目標値と限られた生産コストの範囲内で、藻類の大規模培養に向けた50%の生産性向上、50%の強靭性向上、そして20%の変換効率の向上をめざす。第一フェーズでは、上記15項目の開発技術を評価し、2ないし3項目への絞り込みを行う。同時に、ラボスケールの結果を円滑に大量培養に結びつけるために、研究室レベルで生産量数kgが達成可能なスケールアップ技術開発を行う。第二フェーズでは、選定された新技術について、商業化のための大量培養に向けた最適化を行う。【委託先】(中核機関)Global Aglae Innovation社 (参加機関)国立再生エネルギー研究所【期間】2019年~【費用】総額:$4,500,000(5億円)URL:https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/09/f67/2029-1769_Global_Algae_Innovations_Summary.pdf 53)Algal Productivity...

水産分野における藻類の利用 -現状と将来性-

水中に生息している藻類は、水圏における食物連鎖のなかで太陽エネルギーを吸収できる生産者の立ち位置として重要です。水産分野でもその役割は変わりません。今回は、水産分野における藻類の利用についてご紹介していきます。 ※なお、本記事に用いる「藻類」は微細藻類を指します。海藻は含みません。 世界の水産業界の流れ 上図は、最新の世界の漁獲量と養殖生産量の変遷の図です。天然の魚介類の漁獲量は1990年代より最大持続生産量(資源量を減少させず持続的に達成できる最大の漁獲量)に達しているため、既に漁獲制限がかかっています。その影響もあり、世界の魚介類の養殖生産量は年々増加しています。この養殖業界において、現在藻類は注目を集めています。 Modiaでも以前より水産業界についての記事を紹介してきました。 Modia[藻ディア] 牡蠣の養殖業界に吹く新しい風 https://modia.chitose-bio.com/articles/26 老若男女問わず、日本人に大人気の牡蠣。1999年に全国初のオイスターバーが誕生して以来、オイスターバーは増加を辿り、牡蠣を楽しめる場所が広がっている。今回はそんな牡蠣と藻にまつわる話を紹介したい。Belgian algae producer on the verge of oyster industry debut in Asia, USベルギーのTomAlgae社がアジアの牡蠣養殖業者に向けた藻類生産を間もなく開始するようだ。当社のCEOであるWilliam van der Riet氏は、今はアジアのどの国かは明言できないが、9月には明らかになるだろう、と述べている。TomAlgae社は2013年に設立され... Modia[藻ディア] 遺伝子組み換え藻類を使った、次世代の水産餌料 https://modia.chitose-bio.com/articles/34 今年はサンマが不漁のようで、サンマの水揚げ量が全国3位の気仙沼市では、サンマ祭り用の量が確保できず延期になったと、ニュースになっていた。毎年の漁獲状況は我々日本人の生活にも大きく関わり、新聞やニュースでも頻繁に取り上げられる。今回は、こうした漁業大国である日本が見習うべき事例について見ていきたい。Windfall for...

米国の藻類研究 -2018年度版-

今回は、アメリカで2018年に開始もしくは採択された、補助金のついている藻類プロジェクトをまとめた。具体的には、①アメリカ連邦エネルギー省(DOE)によって2018年以降に採択されたプロジェクトのうち、予算額が1億円を超える藻類プロジェクトと、②DOEのバイオエネルギー技術局(BETO)による2018年補助金プログラムに採択された藻類プロジェクトである。 ※2017年度以前の補助金プロジェクトは、米国の藻類燃料研究の変遷 part. 1 (2009~2014年度)、米国の藻類燃料研究の変遷 part. 2 (2015-2017年度)をご覧ください。 2018年度採択の補助金プロジェクト 42)Novel Algae Technology for CO2 Utilization(DE-SC0017077、二酸化炭素利用に向けた革新的な藻類技術) 【概要】発電所における石炭燃焼においてCO2を減少させる必要性は喫緊であるが、現在のCO2捕捉技術は経済的合理性にかけている。本プロジェクトでは藻類を用いて90%以上のCO2を回収し、燃料もしくは高付加価値商品に変換させることで、CO2捕捉の費用を商品利益と相殺する。その結果1トン当たり10ドル以下のCO2回収費用に抑えることを目指す。フェーズ1ではそれぞれの技術要素に焦点を当て、80%以上のCO2捕捉技術と、脱水技術と膜技術の向上を目指す。フェーズ2では研究室レベルでそれぞれの技術要素を併せて、将来の適応環境に合わせた試験を行う。脱水技術と膜技術は継続して研究を続ける。TEA分析(Techno-Economic Assessment;技術経済評価)も精査する。将来の可能性としては発電設備と組み合わせて液体燃料と食品、栄養補助剤の生産を目指す。また、使われた水のおよそ99%のリサイクルによって水の消費を抑える。以上の技術は新しい産業と雇用機会を生み出す。【委託先】Helios-NRG社【期間】2018年8月27日〜2020年8月26日【費用】$ 1,009,588($1=110円とすると約1億1100万円) 43)Development of a High Throughput Algal Dewatering System Using Magnetic Particles(DE-SC0013837、磁性粒子を用いた高収率の藻類脱水技術) 【概要】収穫後の藻類の脱水は藻類利用技術における乗り越えなければならない課題の一つであるが、現在はまだ安価な商用化技術は実現できていない。Manta Biofuel社の開発した磁性体を用いた脱水技術は、従来の技術コストを大幅に下げることのできる可能性がある。技術開発と実地試験を通じてプロジェクトの最終段階では96%ものコスト削減を目指し、将来の藻類の大量培養のきっかけにつなげる。【委託先】Manta Biofuel社【期間】2018年8月27日〜2020年8月26日【費用】$...

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.15 クレブソルミディウム

暑くなってきましたね。涼しい木陰で休むとき、ちょっと木の幹をご覧ください。一息付きながら、藻ガール(藻ボーイ)気分を味わえます!木の幹に付着している藻類クレブソルミディウムを見つけに、皆さまも「藻探し」してみませんか? ●学名:Klebsormidium sp.●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻類・車軸藻綱>クレブソルミディウム>クレブソルミディウム科●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。●体長/形態:多細胞で付着部(仮根)のない非分枝糸状体を形成する。細胞壁に沿った帯状葉緑体をもち、不完全な筒状に細胞を取り巻く。一個のピレノイドをもつ。細胞中央には大きな液胞がある。●レア度:★☆☆☆☆ クレブソルミディウムは糸状体の藻類です。水中でも見られますが、乾燥に強いため樹木の表面やコンクリート塀でも生育することができます。他の緑藻(Elliptochloris subsphaerica)と一緒に生育して、やや濃い緑色の毛羽立った付着物の様相をしています。 クレブソルミディウムが木の幹に生えている様子(Holzinger & Karsten (2013)) 乾燥している陸上で生育する藻類は、様々な生存戦略をとります。例えば地衣類は、菌類と共生することで生きています。クレブソルミディウムは他の生物の手を借りることなく、空気中の水分で生きています。このように、陸上で湿り気のない場所に成育する藻類を「気生藻類」と総称します。 水中で生活をしている藻類に比べて気生藻類の生態はあまり明らかにされていませんでしたが、1989年、すなわち平成元年に、気生藻類の中でも生育環境により特徴が異なることがわかってきたのです(Hoffmann 1989)。ここで、イシクラゲなどの土壌藻類、岩生藻類、洞窟藻類、氷雪藻、動物着生藻類、そしてクレブソルミディウムなどの植物着生藻へと分類がなされ、それぞれの研究が進めやすくなったのです。 気生藻類にかかわらず、新しい時代、令和の藻類研究がどのように発展していくのか楽しみです。応用面での藻類研究では、我々ちとせグループが大いに貢献できると考えています。 皆さま、藻類業界を盛り上げていきましょう!! 藻藻子(藻ガールの子供の愛称)の初藻探し 参考資料Hoffmann, L. (1989). Algae of terrestrial habitats. The botanical review, 55(2), 77-105.Holzinger, A., & Karsten, U. (2013). Desiccation...

欧州の藻類研究 -最新版-

Modia執筆者にニューメンバー川原田が加わりました。欧州でバイオエコノミーを学んだ熱気あふれる人物です。今回は川原田が最新の欧州藻類研究について紹介します。今後の記事にもご期待ください! 欧州の藻類研究は、欧州委員会によって管理される研究開発用の枠組みプログラム『HORIZON2020』の基で2014年から2020年までを一つの区切りとして各プロジェクトが進んでいる。2017年までの欧州の藻類研究については以下をご覧いただきたい。 Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料研究の変遷 https://modia.chitose-bio.com/articles/73 今回は欧州の微細藻類燃料開発の動向についてまとめてみる。2010年あたりの藻類燃料ブームの際に米国の盛り上がりに引っ張られる形で、大型予算がついたプロジェクトが複数走っていたが、現在はトーンダウンしている。欧州も米国同様に戦略的にプロジェクトを走らせて、その結果を踏まえて次の戦略を立てているのが特徴的である。EUの微細藻類燃料研究の動向2016年11月に発表された欧州員会の戦略的エネルギー技術計画(Strategic Energy Technology Plan:SET-plan)によると、微細藻類燃料で設定されている目標値は、2020年時点で『70... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 1 https://modia.chitose-bio.com/articles/78 これまで二回にわたり、欧州における藻類研究についての動向、藻類燃料研究の変遷についてご紹介してきた。前回の記事でご紹介した通り、EUは燃料研究に傾斜していた時期から、燃料用途以外も見据えた総合的な微細藻類研究にシフトしてきている。今回は、微細藻類燃料関連以外で日本円換算にして1億円以上の予算がついているプロジェクトを紹介していく。なお、これらのプロジェクトはFP7, HORIZON2020と呼ばれる枠組みプログラムに含まれている。燃料以外の取り組みを赤字で示した一覧表が以下となる。これまでに燃料以外で1億円以上... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 2 https://modia.chitose-bio.com/articles/83 これまで三回にわたり、欧州における藻類研究についてご紹介してきた。今回は前回に引き続き、1億円以上の予算がついている37プロジェクトのうち、残りの18 プロジェクトについて紹介する。EUにおける燃料以外の微細藻類研究プロジェクト微細藻類研究(燃料以外含む)に関するEU国内グラント一覧表/筆者作成33)SALTGAE : Demonstration project to prove the techno-economic...

ナンノクロロプシスとは -EPAを生産する藻類-

「ナンノクロロプシス」と一般的にいわれる藻類は、真正眼点藻綱のナンノクロロプシス属(Nannochloropsis)に所属する一群です。ナンノクロロプシスはω3不飽和脂肪酸のEPAを細胞内に蓄積することで注目を集めています。 1.ナンノクロロプシスとは 左図:ナンノクロロプシスの顕微鏡写真、右図:系統樹ナンノクロロプシス/尾張作成 ナンノクロロプシスは、真正眼点藻綱、ユースティグマトス目、ユースティグマトス科、ナンノクロロプシス属に所属する一群です。非常に小さい球形の単細胞藻類で、体長は2〜5μmです。葉緑体は緑色をしていて、細胞の形態は緑藻綱のクロレラと似ていますが、「真正‘眼点‘藻綱」とその名が示す通り、細胞内に赤い眼点があるのが特徴です。また、「海産クロレラ」ということもあります。細胞の重さの50%を超える油脂を蓄積することから、油脂生産藻類とし活用されています。Nannochloropsis oculata、Nannochloropsis gaditanaが主に利用されています。 2.ナンノクロロプシスが生産する「EPA」 EPAの構造式 EPA(エイコサペンタ塩酸)は5つのシス型二重結合をもつ20炭素のカルボン酸です。構造式のω3位(脂肪酸のメチル末端から3番目の結合の意味)に二重結合をもつ脂肪酸であるため、ω3不飽和脂肪酸といわれます。 同じω3不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)に比べるとEPAの認知度は低いです。しかしDHA同様に人に対する生理活性については世界的にエビデンスが整ってきていて、現在は主に医薬品及び機能性食品として利用されています。一般的にEPAは魚介類に豊富に含まれるというイメージがありますが、これはEPAを含む藻類等をエサとして魚介類が摂取して蓄積するからです。 2.油脂業界の利用 様々な藻類の脂質(脂肪酸)組成(%)/尾張作成 ナンノクロロプシスはEPAの他にも様々な脂肪酸を作ります。油脂業界で利用される場合は、ナンノクロロプシスからEPAを抽出して、精製します。ナンノクロロプシス由来EPAは医療用原体として利用することが進められていますが、現在は医療用原体よりも精製度が低い健康食品原料として販売されています。 DHAが脳や神経への影響を訴えるのに対し、EPAは血液に働きかける効果を持ちます。「血液をサラサラにする」「中性脂肪値を下げる」「血管年齢を若く保つ」「心臓病・脳梗塞を防ぐ」「動脈硬化を防ぐ」といった文句が謳われています。 【市場動向】 市場規模:世界のω3生産量が年間約8.6万トン(2014年時点)。このうち2 %(1,725トン)が医療用原体として利用される。売上ベースでは全体の30 %(600億円程度)と予測されている。 平均原料価格:魚油由来で食品グレードのEPAは、18-28 %でのkgあたりの原料単価は、2,000〜6,000円ほどである。DHAの例を取ると魚油由来の3倍ぐらいの値段になると推測される。 ナンノクロロプシスは有機溶媒で抽出、脱色、精製され、最終的に25-30%の濃度のEPAを含有するオイルまたは粉末として販売されている。 現在の医療用原体用途のEPA原料は魚油由来であり、微細藻類由来のものはまだない。医薬用原体として利用するためには96.5%以上の純度が必要となるため、高度に精製されている。 3.食品業界の利用 食用として利用されている、または研究開発が進行中の藻類の栄養素組成 / 尾張作成 ナンノクロロプシスはタンパク質、炭水化物、脂質のバランスのとれた食品といえます。加えてEPAや様々な油脂を含有し、ビタミンB12を含むため、抽出や精製をしなくてもナンノクロロプシスそのものが健康補助食品として利用できます。 【市場動向】 海外勢数社がサプリとして魚油の代わりに微細藻類由来のEPAを進めている。 Qualitas...

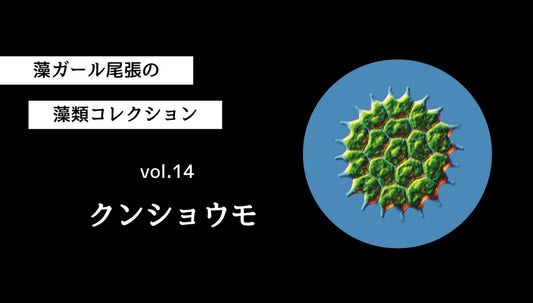

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.14「クンショウモ」

学校の教科書でもお馴染みの藻類ですね。規則正しく細胞が並んでいますが、どうやって配置されていくのか想像できますか?クンショウモは水中で緑色の花を咲かせるように増えていきます。 ●学名:Pseudopediastrum boryanum(和名:クンショウモ)●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>ヨコワミドロ目>アミミドロ科●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。●体長/形態:16個または32個の扁平な細胞が側辺で相互に接着し、放射状に並んだ定数群体をつくる。群体内に細胞間隙はない。群体の周縁部の細胞には2本の角状突起がある。葉緑体は1個、中央に1個のピレノイドがある。●レア度:★☆☆☆☆ クンショウモは平たい多角形の細胞が規則正しく集合してできています(定数群体)。鞭毛がないため細胞1個1個は動くことができないはずなのに、どういうわけか周囲との間隔を測っているかのようにきれいに敷き詰められています。パズルのようにぴったりはまったクンショウモは、とてもユニークな増殖をします。 まず1個の細胞が、1つのクンショウモができるだけの細胞数になるまで繰り返し分裂をします。 分裂してできた細胞は遊走子といい、この時には鞭毛が生えているため自由に動き回ることができます。遊走子は一つの袋(嚢状体)に入っていて、その中でクンショウモの形になるように他の遊泳子と接着します。配置が決まると、細胞の鞭毛は消失し、突起など細胞の位置に合わせて変形していきます。そして、小さなクンショウモができあがるのです(図;Park et al. 2014)。 動画もご覧いただけます!(再生開始3分から分裂過程が始まります) 遊泳子が泳ぎ回ってから小さなクンショウモができるまでにかかる時間はたった10分程度。とても不思議な現象です。緑のクンショウモが形作られ、咲く瞬間に出会えたら幸せですね! 参考資料Park, J. B. K., Craggs, R. J., & Shilton, A. N. (2014). Investigating the life-cycle and growth rate...

シアノバクテリアと好塩菌から醸しだすバイオプラスチック

藻類からのプラスチックに関連する取り組みを引き続き紹介したい。前回はケイ藻を利用した取り組みだったが、今回はシアノバクテリアを利用した取り組みである(かなり研究寄りの専門的な報告になってしまうがご勘弁を)。 前回の記事はこちらよりご覧いただきたい。 Modia[藻ディア] 藻類プラスチックから作るカーニバルのメインアイテム、マルディグラビーズ https://modia.chitose-bio.com/articles/91 近年、海洋投棄問題に端を発して環境課題として注目されやすいプラスチック。藻類からのプラスチックに関連する取り組みを今回から2回に渡り紹介したい。今回はルイジアナ州立大学で発明された藻類からの生分解性マルディグラビーズ(Mardi Gras beads)製造の話である。マルディグラビーズをご存知であろうか。マルディグラとはフランス語で「Mardi=火曜日」「Gras=太った」という意味で、英語では「Fat Tuesday=ファット・チューズデー」とも言われる。2月や3月に位置する謝肉祭の最終日を意味して、西方キリスト教では祝賀が行わ... アリゾナ州立大学(ASU)のTaylor Weiss助教のチームは、シアノバクテリアとバクテリアの共存システムによって日光からバイオプラスチックを作らせる研究を進めている。 ASU developing biodegradable plastics made from bacteria The world is awash in discarded plastics. A recent estimate of...

藻類プラスチックから作るカーニバルのメインアイテム、マルディグラビーズ

近年、海洋投棄問題に端を発して環境課題として注目されやすいプラスチック。藻類からのプラスチックに関連する取り組みを今回から2回に渡り紹介したい。 今回はルイジアナ州立大学で発明された藻類からの生分解性マルディグラビーズ(Mardi Gras beads)製造の話である。マルディグラビーズをご存知であろうか。 www.lsu.edu Biodegradable Mardi Gras Beads Update https://www.lsu.edu/mediacenter/news/2019/01/28bio_kato_beads2019.php LSU Department of Biological Sciences Professor Naohiro Kato is refining the process to make biodegradable Mardi Gras beads. マルディグラとはフランス語で「Mardi=火曜日」「Gras=太った」という意味で、英語では「Fat...

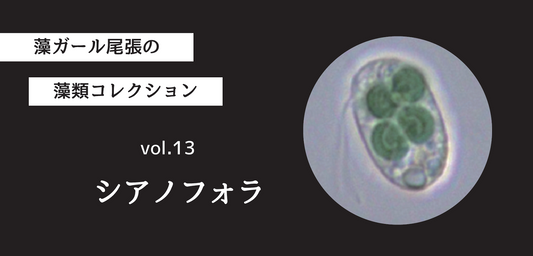

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.13「シアノフォラ」

シアノフォラが所属する灰色藻は、皆さんには馴染みが薄いかと思います。現在知られている灰色藻は6属16種と小さな藻類グループですが、葉緑体の進化を研究する上で面白い藻類です。 ●学名:Cyanophora paradoxa●分類:真核生物>アーケプラスチダ>灰色藻綱>灰色植物目シアノフォラ属●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中の淡水環境に生息●体長/形態:遊泳性の単細胞藻類。腹部から等長の2本の鞭毛が生える。青緑色の2個の葉緑体(シアネレ)が細胞の大部分を占める。葉緑体中央部にはピレノイドと葉緑体核を有する区画がある。デンプン粒が多く存在している。●レア度:★★★☆☆ 灰色藻はシアノバクテリア(藍藻)を細胞内共生により葉緑体化した(一次共生)藻類のなかで、一番最初に分化した藻類と言われいます。光合成色素に青色のフィコシアニンが含まれているなど、シアノバクテリアの特徴を色濃く残しているため、灰色藻の葉緑体は「シアネレ」という特別な名称がついています。 シアネレの分裂様式は他の真核生物の藻類の分裂様式とは異なり、シアノバクテリアの体細胞分裂に近い様式で分裂します。シアノフォラでは、球状のシアネレがまず片側がくびれるハート型になり、そこからくびれが分裂面全周に広がるダンベル型へと変化していき分裂します。ダンベル型に広がった溝は、時間をかけて深くなっていくため、通常は先の顕微鏡写真のようなダンベル型のシアネレが観察されます。 上のハートが3つ並んでいる写真は、分裂中のシアノフォラ細胞からシアネレを単離し、電子顕微鏡(FE- SEM)で表面の微細構造を撮影したものです(Sato et al. 2009)。分裂中のシアネレは、葉緑体外部にできる分裂リングがないため、表面はなめらかです。そして分裂は片側から進行するので、ハート型になるのです。 一般的な藻類、陸上植物の葉緑体の分裂は、まず葉緑体の外側全周に分裂リングが付着して、分裂リングが同心円状に収縮することで進行していきます。そのため、残念ながら決してハート型にはならないのです。 藻ガールより愛をこめて、シアノフォラの超ミクロなハートをご紹介させていただきました。 参考資料Sato, M., Mogi, Y., Nishikawa, T., Miyamura, S., Nagumo, T., & Kawano, S. (2009). The dynamic surface of...

スピルリナ2.0

2018年11月にLumen Bioscience社(ワシントン州シアトル)のスピルリナの遺伝子組み換え技術の特許が成立したことが発表された。 US Patent & Trademark Office Grants Broad Foundational Patent to Lumen Broad composition-of-matter claims cover all products currently in development スピルリナは、その高い栄養成分、安全性、そして栽培の容易さから、現在世界で最も生産されている藻類である。人の健康食品だけでなく、青色着色料、水産養殖用の色揚げ材、家畜の濃厚飼料などといった幅広い分野で利用されており、最近では宇宙食としての研究も盛んだ。 分類学的な視点から見ると、スピルリナは藍藻(シアノバクテリア)と呼ばれる種にカテゴライズされる。もっとも単純な藻類ではあるが、複数細胞が連なった集合体として成長していくため、これまで遺伝子組み換えができない種として有名であった。 今回、そんなスピルリナの遺伝子組み換え系ができたということは画期的なことだと言える。特許を読む限り、エレクトロポレーションで細胞内に遺伝子を導入し、相同遺伝子組み換えを起こさせているようだ。この仕組み自体は特別なものではないが、相同遺伝子組み換えにかかる配列の長さが上流、下流それぞれ2,000塩基ずつと他の生物の場合と比べて相当長い。ここがポイントになっていそうだ。これ以外にも特許には書かれていないようなノウハウもきっとあることだろう。 Lumen社はスピルリナの遺伝子組み換え技術をコアとして、2017年末にシリーズとして1,300万ドル(約14億円)の資金調達に成功している。その後は本技術の用途開発先を生物製剤分野に絞り、立て続けに大型プロジェクトで採択されている。 2018年1月にはビル&メリンダゲイツ財団から、発展途上国の乳児を腸内病原体から守るための抗体治療薬開発の支援先として選ばれ、同年6月にはその支援金額が3倍に増額された。この増額は、1月に発表されたプログラムの初期段階の概念実証段階からポジティブな結果が出たことによるものである。遺伝子組み換えスピルリナ内で抗体を生産させることにより超低コストな抗体治療薬が作れる、というところが売りだ。 同年5月には国立衛生研究所(NIH)からも遺伝子組み換え経口マラリアワクチンの開発資金提供先として採択されている。マラリアワクチンを経口摂取でも効果を持つように修飾し、それをスピルリナ内で発現させるというものだ。薬が買えなかったり、届かないような貧困地域(=マラリア感染が多い地域)の現地でも生産でき、そのまま予防薬として供給することができる、というのが特徴となる。 同じく同年5月には米国農務省(USDA)から、養殖サケ魚(サーモンとニジマス)の感染性造血壊死症ウイルス(IHNV)に対する経口ワクチンの開発資金先としても選ばれている。現在養殖サーモンへのワクチン接種は一匹一匹に針注射をして行なっているが、Lumen社の遺伝子組み換えスピルリナベースのワクチンは経口投与用に設計されており、通常の食物供給と混ぜ合わせることができる。このため、流通と投与が非常に簡単になる。...

医療現場における藻類の応用

2019年1月31日、英国のヘルスケア企業であるAdvanced Medical Solutions Group(AMS)が、2007年に設立したハイファを拠点とするイスラエルのスタートアップ企業であるSealantis社を2500万ドルで買収したことを発表した。Sealantis社では、様々な用途に対応する医療用の接着剤を開発している。 従来、外科手術において切開部の閉鎖には縫合糸やステープラーが使用される。しかし、縫合糸がアレルギーや感染の原因となるリスクがあるため、近年これらの代わりに外科手術用接着剤が開発された。縫合系で処置した場合と比較して処置時間が短くなり、組織に与える損傷も少ない。また、手術の痕が目立ちにくいという利点もある。さらに、縫合部からの出血や体液の漏出、肺部の手術における切断面からの空気漏れを防止する目的でも止血材やシーラント材として医療用接着剤が使用されている。 生体組織には接着阻害因子となる水分が常に多量に存在するため、医療用接着剤は強力な粘着力を持つことが必要不可欠であるが、既存製品にはまだ大きな課題が残されている。そこでSealantis社は、藻類が水中で岩石などに付着するメカニズムを技術に応用することで湿った生体組織でも付着性に優れた接着剤の開発に着手した。 Sealantis社は接着剤の成分に動物由来のタンパク質素材を使用せず、藻類由来のアルギン酸を使用している。生体適合性に優れ、かつ生体内での分解吸収が可能な材料であり、動物由来と比較して感染及びアレルギーのリスクを大幅に低減させることができる。さらに、製品は低温輸送・保存や使用前の解凍、加温、及び予備混合が不要で、すぐに使える状態に整えている。 Sealantis社は独自の技術プラットフォームをベースにして、様々な臨床ニーズに応じた外科手術用シーラント、組織接着剤、部位特異的ドラッグデリバリー製品の開発を行い、術後感染の発症予防や術後の早期回復につなげることを目指している。 Sealantis社が開発した製品の第一号は、血管吻合部からの出血に対して高い止血効果を持つ外科用シーラント「Seal-V」であり、2007年10月、EUの安全基準条件を満たすことを表示するCEマークを取得したことを発表した。Seal-Vの他にも、消化管手術での縫合不全による消化管内容物の腹腔内流出を防ぐのに有効な「Seal-G」という製品も出している。縫合不全は世界中で年間600万件以上も行われている消化管手術に発生頻度が高い合併症の一つであり、術後感染率及び死亡率の増加と高く関連している。発症すると入院期間が長期化し、患者1人当たり平均28,000ドルの追加費用が発生するというデータも報告されている。 このように医療現場で必要とされる外科手術用シーラントの世界市場は、年間10億ドルを超えている。 今回の買収により、AMSは製品開発能力を充実することとともに、医療製品(主に外科手術用)市場における事業の拡大を目指し、神経外科、整形外科、及び心臓血管外科への適応拡大を図っている。 参考資料http://www.sealantis.co.il/https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Algae-based-medical-adhesive-start-up-Sealantis-acquired-for-25m-579326http://nocamels.com/2013/11/israeli-company-imitates-algae-to-close-internal-incisions-efficiently/

本物の肉に近づく植物肉市場に藻類が波乱を起こす?

最近、インポッシブル・フーズ(Impossible Foods)社の植物肉がシンガポールに上陸したことが社内で話題になった。食べたことのある人からの感想を聞くと、「何も言われなかったら肉だと思う」、「思っていたよりずっと旨い」など、概ね好評であった。 ほぼ肉と同じ見た目、味、食感、香りを生み出すことに成功した秘密は、レグヘモグロビン(Leghemoglobin)という天然では大豆などのマメ科植物の根粒に存在する色素たんぱく質が使用されたからだ。レグヘモグロビンはヘム(heme)という色素部分とグロビンというたんぱく質部分から構成され、肉に豊富にあるミオグロビン(myoglobin)及び血液中に酸素を運搬し全身の組織に届けるヘモグロビン(hemoglobin)と構造が類似している。そのヘムこそ、肉独特の風味を生み出す要素である。 今のところ、米国において植物肉を扱う企業としてインポッシブル・フーズ社とともに二大巨頭となっているビヨンド・ミート(Beyond Meat)社は、植物肉を血の滴るような肉にみせるためにビートジュースを使用しているそうだが、ヘムがもたらす効果とは全然比べものにならないという。 インポッシブル・フーズでは、大豆レグヘモグロビンの生成に必要な遺伝子を組み込んだ酵母を発酵技術で大量に培養することで、レグヘモグロビンを生産・精製している。 インポッシブル・フーズが米国内で製品を展開する際に、特に米国食品医薬品局(Food and Drug Administration ;FDA)の承認は必要としなかったが、彼らは食の安全性・透明性に対する消費者の信頼性を高めるため、2014年に自ら、レグヘモグロビンについて一般的に安全な食品であると認められるGRAS(Generally Recognized As Safe)物質としての申請を行い、FDAによる安全評価を求めた。FDAは当初、遺伝子組み換え酵母を用いて生産したレグヘモグロビンの安全性に対して懸念していたが、約4年間に渡る評価の後、2018年7月23日にレグヘモグロビンをGRAS物質として認定した。 確かに安全性についてはFDAからのお墨付きが得られた。しかし、この方法により生産したレグヘモグロビンを原材料として使用した植物肉は、遺伝子組み換え酵母は含まれていないものの、非遺伝子組み換え食品とは認められない。「非遺伝子組み換え」は食品ジャンルでは大きなセールスポイントになるのである。 持続性、植物性、非遺伝子組み換えと、この三つのキーワードを満たし、まるで本物の肉のような風味と食感が楽しめる肉の代替品は作れないのだろうか? 藻類由来の植物性ヘム 以前、藻ディアの記事でも取り上げたTriton社(2013年設立の米・カリフォルニア大学サンディエゴ校発のベンチャー企業)は、藻類由来のヘムの開発に積極的に取り組んでいる。Triton社はクラミドモナス(Chlamydomonas reinhardtii)と呼ばれる藻類を食品原料として展開しようとしている。 緑藻のクラミドモナスは、紫外線の照射により赤色に変化し、ヘムの生成が誘導される。赤色を呈するヘムと緑色を呈するクロロフィルは構造が類似していて、生合成は途中の段階までは同じ経路である。紫外線を照射することで生合成経路の流れが効率的にヘムの生成に働く。紫外線の照射により藻類が本来もっている遺伝子が変異する可能性はあるが、本来もっている遺伝子の変異は従来の植物品種改良にも同様に起こっている広く受け入れられている現象である。この技術は外来遺伝子は導入していないため、遺伝子組み換え生物には該当しない。また、従来の品種改良に加えて高生産株を選別・取得している。 今後、Triton社はインポッシブル・フーズと同じステップを踏み、FDAの認可を取得する方針である。ちなみに、このTriton社のクラミドモナス由来のヘムについては既に植物肉メーカー何社かが興味を示しているそうだ。 藻類原料は、近年の急成長から今後競争が激化していくと予想される植物性たんぱく質市場に、間違いなく波乱を呼ぶだろう。 参考資料https://impossiblefoods.com/https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2019/03/13/Triton-woos-plant-based-meat-makers-with-Non-GMO-source-of-heme-the-secret-sauce-in-the-Impossible-Burgerhttps://www.forbes.com/sites/jennysplitter/2018/11/30/algae-next-plant-based-protein/#359c54b65510https://this.kiji.is/476434498977727585?c=39546741839462401https://www.engadget.com/2018/07/25/fda-impossible-burgers-safe-to-eat/http://fortune.com/2018/07/24/impossible-foods-burger-fda-approval/https://www.tritonai.com/

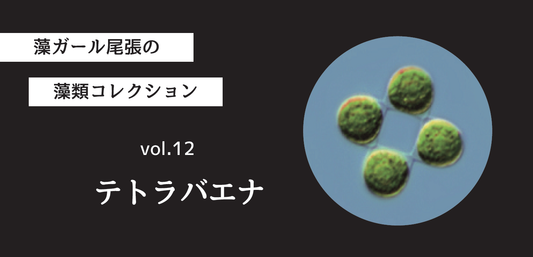

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.12「テトラバエナ」

藻ガール尾張の藻類コレクションは、めでたく1周年を迎えました。これからも、どうぞお付き合いの程をよろしくお願いします。 藻ガールは、こうして藻をアピールする機会をいただけることが幸せです!皆さまにも、大きな「幸せも」、小さな「幸せも」、いっぱいの幸せがありますよう願っております。ということで、今回は、『幸せ藻』についてお話しします。 ●学名:Tetrabaena socialis(和名:シアワセモ)●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>クラミドモナス目>テトラバエナ科●生息:日本を含め世界中に生息。●体長/形態:4個の細胞が平面で正方形型に配置している。細胞同士は細胞壁の側部で部分的に接着している。各細胞は直径約10µmで2本の等長鞭毛が伸びている。●レア度:★☆☆☆☆ シアワセモ(幸せ藻)は4個の細胞がきれいに正方形型に並んでおり、その姿はまるで幸運を呼ぶ「四つ葉のクローバー」。しかも水中では列を乱さずに泳ぐため、まさに四つ葉のクローバーが舞っているように見えます。 テトラバエナが和名に「シアワセモ」と名づけられた理由は2つあり、1つは形態が幸せの象徴である四つ葉のクローバーに似ていたことです。そしてもう1つの理由は、幸運にも、進化的に初期に多細胞化を成し遂げた藻類だと考えられていることです。 今までシアワセモは単に4細胞が規則正しく配置されただけの「集合体」とみなされていました。しかし、Arakakiら(2013)の研究で、シアワセモが4細胞を正方形に配置するために、発生の初期に細胞同士が連絡していることが明らかにされました。また細胞の鞭毛の配置が単細胞性緑藻よりも群体性緑藻に近いこともわかり、シアワセモは4細胞の集合体ではなく、統合が取れた「多細胞」とするのが妥当であると結論付けられたのです。 群体性緑藻の面々というのが、実はパンドリナでも紹介したヒゲマワリシリーズです。今までヒゲマワリシリーズの最小構成細胞数は8細胞のヒラタヒゲマワリでした。構成細胞数4細胞のシアワセモの登場で、「多細胞化への進化」の研究が一層進むことが期待されます。 シアワセモをヒゲマワリシリーズに当てはめるなら、皆さんはどのような名前をつけますか?シカクヒゲマワリ?ヨツカドヒゲマワリ?こんなことを思うと、藻ガールはわくわくしてしまいます。 参考資料Arakaki, Y., Kawai-Toyooka, H., Hamamura, Y., Higashiyama, T., Noga, A., Hirono, M., … & Nozaki, H. (2013). The simplest integrated...

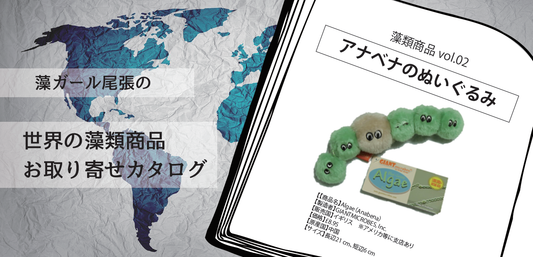

世界の藻類商品 お取り寄せカタログ vol.02『アナベナのぬいぐるみ』

藻類商品vol.02『アナベナのぬいぐるみ』 【商品名】Algae(Anabaena)【製造者】GIANTMICROBES, Inc.【販売国】イギリス ※アメリカ等に支店あり。【価格】£8.95【原産国】中国【サイズ】長辺21 cm、短辺6 cm【URL】https://www.giantmicrobes.com/uk/products/algae.html この商品の藻類は? この商品のモデルとなった藻類は、藍藻(シアノバクテリア)のアナベナ(Anabena)です。世界中の淡水環境に見られるアナベナは、アオコの代表種の一つです。●学名:Sphaerospermopsis sp.(Basionym: Anabeana sp.)●分類:原核生物>真正細菌>藍藻綱>ネンジュモ目>アファニゾメノン科>スファエロスペルモプシス属※近年の系統分類学では、アナベナは改変されています。詳細は後半に解説します。 この商品のポイントはここ! (1)青緑色の細胞が並ぶ形状、トリコーム 藍藻や緑藻には、緑色の細胞が一列に並んだ糸状体の藻類が存在します。構成している主たる丸くて小さな細胞のことを栄養細胞といいます。しかしこのぬいぐるみでは、丸く小さな緑色の栄養細胞の他に、丸く大きな灰色の細胞の2種類の細胞が連続的に連なっています。緑色も、例えばユーグレナのぬいぐるみような緑色ではなく、青みがかった青緑色をしています。これは、青色色素フィコシアニンを光合成色素にもつ藍藻の、ネンジュモ目の特徴です。藍藻の糸状体の形態を特にトリコームといいます。 (2)灰色で大きな細胞、アキネート トリコームの構成細胞の丸くて大きな灰色の細胞は、アナベナの耐久胞子でアキネートと呼ばれています。栄養細胞が大型化したもので、貯蔵物質を蓄積する役割を担います。光合成を行わないため光合成色素が薄いのが特徴です。 (3)一つだけ目をつぶっている小さな細胞、ヘテロサイト 小さくて丸い緑色の細胞には、よく見ると目を開いている細胞に混じり、目をつぶっている異質な細胞が1つあります。これはヘテロサイト(heterocyte、異質細胞)と個人的に判断しました。ヘテロサイトは栄養細胞から分化した、窒素固定に特化した細胞です。アキネートと同じく光合成を行わないため光合成色素が薄いのが特徴ですが、このぬいぐるみでは栄養細胞と同じ緑色なのが残念です。 (4)広義のアナベナ、本当はスファエロスペルモプシス属 古くからアナベナ属としてまとめられてきた藻類は、現在アナベナ属(Anabaena)、トリコルムス属(Trichormus)、ドリコスペルマム属(Dolichospermum)、スファエロスペルモプシス属(Sphaerospermopsis)の4属に分けられています。これからも、4属とも合わせて広義的にアナベナという名称が使用されていくと思いますが、このぬいぐるみの属はどうでしょうか?新しい分類は、トリコームの中でアキネートが異質細胞に対してどのような位置に発達するか、トリコームの形状、アキネートの形状、加えて遺伝子情報などから4つの属に分けられています。 1.アナベナ属(Anabaena).2.トリコルムス属(Trichormus).3.ドリコスペルマム属(Dolichospermum)4.スファエロスペルモプシス属(Sphaerospermopsis) このぬいぐるみは、アキートが球状である点、アキネートが栄養細胞とヘテロサイトよりも大きい点、アキネートとヘテロサイトが隣接している点から、スファエロスペルモプシス属で間違いないでしょう。 今回のぬいぐるみも、属の同定ができるくらい再現性の高いぬいぐるみでした。 アナベナのぬいぐるみはアメリカおよびヨーロッパの安全基準を満たされている商品です。しかし、本当のアナベナの一部には、神経毒素アナトキシン、肝臓毒素ミクロキスチンが含まれていますので、お子さんには正しい知識を教えてあげてください。 参考資料新山優子, & 辻彰洋. (2012). 藍藻ネンジュモ目の浮遊性種の分類学的変更と類似種の比較. 陸水学雑誌, 74(3), 153-164.https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/aoko/aokocontents/nosto.html 顕微鏡写真Werner, V....

日米欧の戦略と日本が目指すべき方向

日米欧の戦略比較 日米欧の予算分布から見る戦略イメージについて図にまとめてみた。横軸に微細藻類のアプリケーションの両極としてEnergy(燃料)とNon-Energy(燃料以外)をとり、縦軸はIndustry(産業)とAcademic(基礎)とした。この時に日米欧の予算戦略のポジションをマッピングしている。米国は燃料研究を柱として、学術的な基礎研究から産業的な応用研究まで幅広く予算をつけて進めている。また、EUは燃料以外として食料・飼料、化粧品原料といった高付加価値物質の研究、かつ産業化を主眼に置いた応用研究に舵をきっている。米国とEUは研究方針こそ異なるが、ともに国家としての方針を決め、それぞれ体系立って研究開発を進めているのが特徴である。一方、日本は燃料関連の研究のもと、食料・飼料に関連する研究が混在している。内容としては全般的に基礎研究寄りのものが多く、産業化を目指している取り組みは欧米に比べて少ない。 日米欧の微細藻類研究戦略のマッピングイメージ/筆者作成 日本が目指すべき方向 日米欧3極の藻類研究において、予算規模については3極の中で日本が最も少ないが、米国、EUと比べて2倍弱であり、そこまで大差のない範囲であろう。課題があるとすれば米国、EUが方向性を明確にして、国の主導のもとで体系だった進め方をしているのに対して、日本はプロジェクト単位で進めているところだろう。 藻類研究はまだ始まったばかりの分野であり、業界を発達させていくためには研究者同士の交流、研究開発で得られた知見の共有化を通して、業界を支えていくための人材を育成し、業界全体を底上げしていくことが大事である。そのような視点から見たときに、欧米のような目標設定を明確にした上で、大きなコンソーシアムを組んで体系だった攻め方は効率的であり、日本のような個別プロジェクト単位で孤軍奮闘する攻め方は現段階では非効率だと思われるからだ。 ただ、日本の場合は欧米と異なり縦割り行政であるため、国としてまとまった方針が立てにくいのは制度上仕方がない。このため、藻類研究を行っている大学、公的機関、企業らでつくる業界団体が分野を横断して集結し、日本が国としてサポートすべき研究方針を決めていくことが必要であろう。 現に米国もEUも国が強い指導力を発揮しているものの、その陰には米国のABO(Algae Biomass Organisation)や、EUのEABA(European Algae Biomass Association)といった各国の業界団体がロビー活動を通して常に最新動向をインプットしながら国への提言を行っている。日本も藻類業界団体を介して研究方針を提言することが大事になっていくだろう。 以下はあくまでも私個人の考えではあるが、日本オリジナルなモデルとして、『ツリーモデル』というものを考えてみた。これは藻類研究のポイントなる部分を点で抑えながら、基礎研究から事業化までの流れを作るモデルだ。各省庁下のグラントで重点的に蓄積してきた技術を結びつけて体系化させるというアイデアだ。 重点技術分野の明確化/筆者作成 重点技術として日本は各省庁で蓄積してきた『大量培養』『評価基準』『藻類バイオロジー』の3点を取ってみた。『大量培養』は藻類を大量かつ安定的に培養する技術である。大量培養確立して初めて事業化に繋がっていくため、技術は産業界の方が持っている場合が多い。現在は主に経産省がリードして、技術を蓄積している。 『評価基準』は、統一した藻類の評価基準法を策定することで様々な技術シーズが出てきた際の比較を容易にさせるためのものだ。これにより技術の選別が可能となり、有用なシーズを早期に事業化することが可能となる。 『藻類バイオロジー』というのは藻類の基礎知識を含むものだ。主に大学を中心としたアカデミックな機関で行われきた藻類研究がメインとなる。事業化に繋がるシーズの発見が期待される。 現在はこれら重点分野の連携は部分的であり、それぞれが独立して技術を蓄積している状態であるが、これらの縦の交流の場を作ることによって、シーズから事業が生まれるまでの動きを作るのが『ツリーモデル』の元となる考え方だ。シーズから事業化までの流れが活性化することで産業としての魅力が高まり、結果として優秀な人材が集まる、という正のスパイラルを作っていけると理想的だ。 ツリーモデルの概念図/筆者作成 現実的には各プレイヤーの思惑もあるので、こんな夢のようなモデルが成り立つことはないわけだが、縦割り型の構造の中で進めてきた成果をうまく利用して、こういった進め方ができたらいいなぁ、、という個人的な希望を込めて描いてみた。日本全体としての藻類研究の進め方を考える際の参考になれば幸いだ。ここまで長きにわたって日米欧の研究動向を紹介してきたが、本稿を持って一旦まとめとしたい。

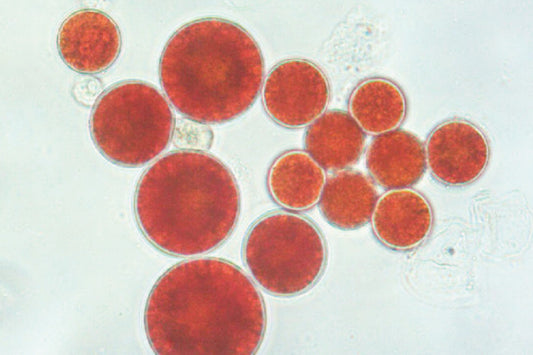

‘’藻類×卵 ‘’待望の第二弾!

皆さんはInstagramにおける、最も「いいね!」の数が多い投稿をご存知だろうか?それは今年の1月4日にWorld Record Eggというアカウントがアップロードした、ある一枚の、ごく普通の卵の写真である。史上最多の「いいね!」獲得を目指し、“一緒に世界記録をつくろう!カイリー・ジェンナーが持つ記録を打ち破ろう!”とのメッセージが添えられており、投稿後わずか9日で目標を達成した。現在までになんと5200万以上もの「いいね!」を獲得し、堂々と王位についた。こうして、今も記録を更新し続けている「謎の卵」に世界中から注目が集まっている。 なぜ卵を選んだのか?「卵には性別、人種、宗教はない。卵は卵で、どこにでもある。」だからだそうだ。一見ただふざけているように見えて実はこんなに深い意味を持つとは、感心した。 さらにWorld Record Eggは「いいね!」獲得の目標を達成して終わりではなく、アメリカで毎年恒例のスーパーボウルのタイミングに合わせ、みんなに愛される「謎の卵」を動画広告に活用した。その動画は、2月3日に開催されたスーパーボウルの後にHuluで放映された。 動画は殻にヒビの入った卵の自己紹介から始まり、その後、ソーシャルメディアからのプレッシャーやストレスを理由に割れてしまう。続けて、あなたも同じように苦しんでいるなら、誰かに話しかけてくださいと言った後、卵は殻にヒビの入ってない姿を取り戻した。広告の最後には、非営利団体のメンタルヘルスアメリカのウェブサイトが掲載された。※World Record EggのInstagramアカウントに投稿された動画はこちら 「謎の卵」のクリエイターによると、ユージーンと名つけられた卵は今後も他の問題に対して何らかの社会的メッセージを広げていくだろうとしている。ユージーンからの次のメッセージをとても楽しみしている。 前置きが長くなったが、個人的にも謎の卵を応援したいという気持ちもあり、今回も卵の記事を書くことにした。 卵はどれでも同じだと思われるかもしれないが、実は見た目が同じであってもニワトリに与える餌によって、低コレステロール卵や栄養強化卵など通常の卵とは成分が異なるデザイナーエッグ(designer egg)を作ることができる。近年、消費者の健康志向が高まるにつれ、このようなプレミアム卵が商品化されている。 ここで、藻が大きく活躍するのである。ニワトリの飼料に色々な種類の藻類を配合することで、付加価値の高い栄養強化卵を作ることができるのだ。今回はそれらのうちのいくつかをご紹介したいと思う。 ■アスタキサンチンプラス卵 ビタミンEの550倍、ビタミンCの6000倍も高い抗酸化作用が特徴のアスタキサンチンという赤色色素は、以前藻ディアでも取り上げているヘマトコッカスという藻類に多く蓄えられている。ヘマトコッカスを含んだ飼料で育てたニワトリは、アスタキサンチンを豊富に含んだ卵を産卵する。マレーシアのAlgaetech International Sdn Bhd社は、アスタキサンチンプラス卵を2019年はじめまでに、一日50万個販売することを目標としている。 ■DHA・EPAプラス卵 海産魚類の油には、健康に良い様々な効果があるとされるDHAやEPAが多量に含まれていることが知られている。そのため、魚油や魚粉を飼料に配合することでDHAやEPAの含んだ卵を生産することができる。しかし、実はほとんどの海産魚類は自らDHAを生合成する機能を持っておらず、EPAの変換が可能な種類も一部に限られている。EPAやDHAは微細藻類によって合成され、その後、動物プランクトンや小動物と言った一連の食物連鎖の過程を経て最終的に魚の体内に蓄積されているのだ。現在は、DHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸を生産するラビリンチュラ類(Schizochytrium)が新たな供給源として、魚油や魚粉の代わりに使用されている。オルテック社からはAll-G-RichというSchizochytrium limacinumパウダーが製品化されており、中国に供給先が何社もある。また、中国のENNグループはナンノクロロプシスを飼料に使用することによって、EPAを含有した卵を開発した。 ■カロチンプラス卵 高い抗酸化作用をもつβカロテンは、体内でビタミンAに変換されて夜間視力低下の予防や維持、皮膚や粘膜の健康維持など様々な働きをする。 (有)宮崎養鶏場の天然カロチンの卵は、赤色色素のβカロチンを豊富に含んだドナリエラ入りの飼料で生産された卵であり、普通の卵と比べて30倍ものβカロチンを含有している。 ■ルテインプラス卵 ルテインと呼ばれる黄色色素は、加齢黄斑変性の進行を抑えたり、発症を予防するなど目の健康を守る働きをする。通常ルテイン強化卵はマリーゴールドを飼料に配合することで生産するが、ルテインを豊富に含んだクロレラの使用も可能であることが報告されている。 これら以外にも、現在、栄養強化や飼育法を工夫した高付加価値の特殊卵が数多く世に出回っており、国内で販売されているものは1,000種類以上もあるといわれている。皆さんの身近なところでも栄養強化と表示された卵を多く目にするようになっているのではないだろうか?その中に、藻類を餌として飼育されたニワトリが生んだ卵があるかもしれない。...

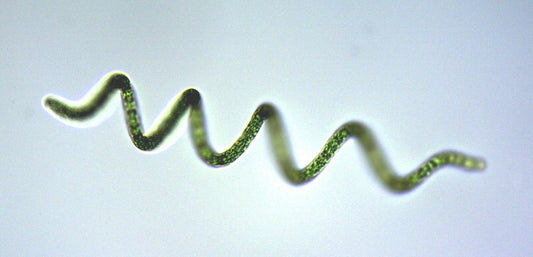

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.11「ナノクロリス」

「植物以外の真核生物に存在する」とWikipediaにも記載されている『セプチン』が、植物で初めて、緑色植物の緑藻ナノクロリスで存在することが発見されました!セプチンは動物や菌類で分裂に必須のタンパク質で、植物には存在しないといわれています。 ナノクロリスはクロレラにとても近しい親戚で、大学院時代に同じく珍しい分裂様式をするマルバニアとともに研究していました。藻ガール尾張が苦楽を共にした藻類の1種であり、とてもマニアックな藻類です。 ●学名:Nannochloris bacillaris●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻>トレボキシア藻綱>クロレラ目>クロレラ科●生息:マニアック過ぎて不明●体長/形態:約1 µlの単細胞藻類。細胞内には葉緑体と核が1個ずつ存在し、細胞内の容積の多くを占める。この特徴から細胞分裂の研究に適している。●レア度:マニアック過ぎて不明 植物の細胞分裂では細胞内部から細胞板が形成されることによって仕切りができ、2細胞に分裂します(細胞板形成型)。一方で、動物や菌類の細胞分裂は環状にくびれこんでちぎれるようにして2細胞に分裂します(環状収縮型)。高校の生物の授業で習った方も多いのではないでしょうか? ナノクロリス(※)の細胞分裂は、始め1つの細胞が細長く伸張し、真ん中で環状にくびれこみ2つの細胞に分裂する環状収縮型分裂をします。このような分裂様式を二分裂型といい、分裂酵母の細胞分裂に似ています。ナノクロリスのように二分裂型に分裂する藻類はあまりいません。※本記事では、Nannochloris bacillarisをナノクロリスと呼称します。Nannochloris bacillaris以外のナノクロリス属の種の細胞分裂は内生胞子形成型です。 植物であるはずのナノクロリスが、分裂酵母のような分裂をするのはどうしてなのでしょうか? 実は、植物の中でも、緑藻のなかで環状収縮型細胞分裂から細胞板形成型細胞分裂への分岐点があるのです。クロレラやヘマトコッカスは環状収縮型細胞分裂をしますが、アオミドロや車軸藻は細胞板形成型細胞分裂をします。陸上植物は全て細胞板形成型細胞分裂をします。 セプチンは、マイクロフィラメント(アクチン)、中間径フィラメント、微小管と並ぶ第4の骨格と言われており、動物や菌類では、細胞分裂の他にも樹状突起・軸索・鞭毛の形成など様々な生命現象に関与しています。植物にはないと公言されてるタンパク質なので、ナノクロリスにセプチンが存在すると知った時はとても驚きました。 現在の生物学は次世代シークエンサーの登場により、自分が研究している種がもつ遺伝子ライブラリーを容易に作成することができます。また、その他に多くの種の遺伝子ライブラリーも公開されています。どのような種がセプチン遺伝子をもっているのか、様々な生物グループでライブラリーを横断検索してみると、緑藻以外の藻類もセプチン遺伝子をもつことがわかりました。「植物以外の真核生物に存在する」と言われ、動物や菌類などオピストコンタ界の生物種ばかりで研究されてきたセプチンは、藻類を含めた原生生物に広く分布して、何らかの機能を有する可能性があります。 系統樹の青色の枝の生物グループがセプチン遺伝子をもっている(Yamazaki et al. 2013) 藻類では、今回ご紹介したような細胞分裂機構や、それ以外の機構についても、高等植物に比べると研究が進んでいません。だからこそ、藻類には未知の可能性があるのです! 参考資料Yamazaki, T.*, Owari, S.*, Ota, S.*, Sumiya, N., Yamamoto, M., Watanabe, K.,...

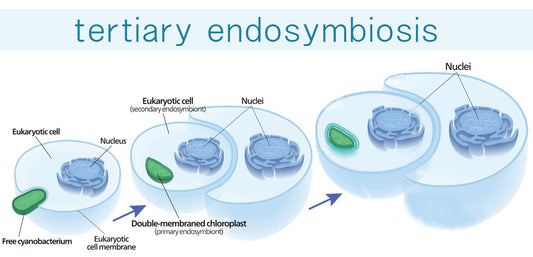

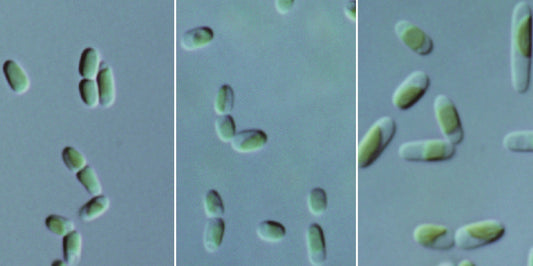

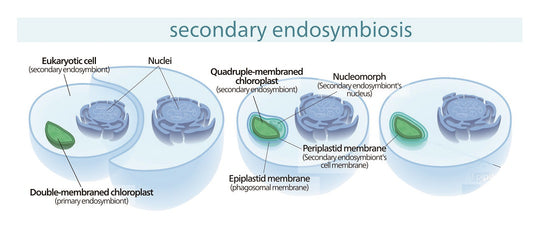

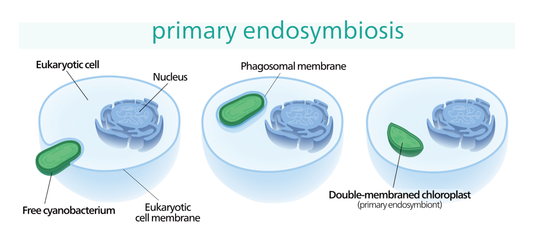

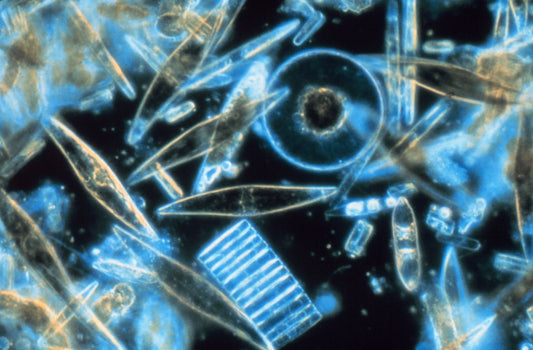

三次共生とは?ー渦鞭毛藻の多様性ー

今回取り上げる三次共生(tertiary endosymbiosis)という言葉を理解するために、始めに一次共生と二次共生、そして光合成色素の進化について説明をします。記事を読み終わる頃には、皆さん渦鞭毛藻の虜になること、間違いなしです!! 一次共生と光合成色素 シアノバクテリアを真核生物が取り込み、葉緑体化した現象を「一次共生」と言います。この一次共生により生まれたのが、灰色藻、紅藻、緑藻になります。この3種類の藻類は光合成色素の構成が異なっており、それぞれの色素が藻類の色を特徴づけます。灰色藻は青色のフィコシアニンをもつため青緑色、紅藻は赤色のフィコエリスリンをもつため紅色、緑藻はクロロフィルの色が強いため緑色です。 二次共生と光合成色素 一次共生により獲得した葉緑体をもつ藻類を真核生物が取り込み、葉緑体化した現象を「二次共生」と言います。二次共生により生まれた藻類は2系統あります。1系統は緑藻を取り込んで生まれたクロララクニオン藻とユーグレナ藻です。2つの藻類とも葉緑体はクロロフィルの色が強く、緑色をしています。もう1系統は、紅藻を取り込んで生まれたクリプト藻、ハプト藻、ケイ藻を含む不等毛藻と渦鞭毛藻です。紅藻を取り込んだ藻類は光合成色素の構成を紅藻から進化させ、それぞれの藻類の色を特徴づけます。クリプト藻はフィコビリンもしくはフィコエリスリンをもち紅色や青緑色です。ハプト藻は特有の19’-ヘキサノイロキシフコキサンチンをもち黄色みがかった茶色です。不等毛藻には6種類以上の異なる藻類が含まれていますが、代表的な微細藻類はケイ藻です。ケイ藻はフコキサンチンをもち茶色です。渦鞭毛藻は特有のペリニディンもち赤色がかった茶色です。※ユーグレナ藻については、緑藻を取り込む前に、ケイ藻に近い紅藻由来の藻類を二次共生で獲得したという報告もあります(Maruyama et al. 2009)。 葉緑体の進化(Keeling 2004をもとに作図) 三次共生とは? 一次共生、二次共生により藻類が多様化していっていることがわかります。類推して『二次共生により獲得した葉緑体をもつ藻類を真核生物が取り込み、葉緑体化した現象を「三次共生」と言います。三次共生により生まれたのが○○藻類です。』といきたいところですが、まだ三次共生により生まれた藻類はいません。 しかしながら!三次共生をした種が渦鞭毛藻の一部で発見されています!しかも、「連続的二次共生」という方法で葉緑体を獲得した種も発見されています!渦鞭毛藻の様々な葉緑体は、葉緑体化の初期段階の種から終了段階の種まで存在しているので、細胞内共生関係の成立過程を研究する良い材料なのです。 1.二次共生により葉緑体を獲得した渦鞭毛藻 前提として、二次共生によりうまれた元祖の渦鞭毛藻を記します。 (1)通常の渦鞭毛藻・二次共生(一次共生により獲得した紅藻を、渦鞭毛藻の祖先が取り込んだ)・葉緑体として成立・葉緑体包膜は3枚・渦鞭毛藻特有の光合成色素ペリディニンを有する 通常のペリディニンタイプの渦鞭毛藻の顕微鏡写真(左)と模式図(右)(Waller & Koreny 2017) 2.三次共生により葉緑体を獲得した渦鞭毛藻 以下は、通常のペリディニンタイプの葉緑体を消失後、各藻類を取り込みました。 (2)クリプト藻由来の葉緑体をもつ渦鞭毛藻・三次共生(二次共生により獲得したクリプト藻を、渦鞭毛藻が新たに取り込んだ)・葉緑体として成立していないため、数日経つと細胞内で消化してしまう「盗葉緑体(クレプトクロロプラスト;kleptochloroplast)」である・葉緑体包膜は2枚・葉緑体の特徴(フィコビリソームを伴わないフィコビリン(フィコシアニンやフィコエリスリン等の総称))がクリプト藻に似ている・この渦鞭毛藻は特異的にクリプト藻を取り込んでいる※Dinophysisのクリプト藻の取り込みについては、繊毛虫が媒介しているという報告がある。 クリプト藻由来の渦鞭毛藻の顕微鏡写真(左、Waller & Koreny 2017)と模式図(右、Gagat...

日米欧の予算比較

米国、日本、EUの微細藻類研究に関して、国の予算動向面からまとめてきた。微細藻類研究に本格的な予算が投下され始めた2009年から2017年までに各国の微細藻類研究に投下された予算総額について以下の図に示す。米国が約370億円、日本が約180億円、EUが約290億円となっている。内訳として、燃料関連の研究費が、米国約370億円、日本約140億円、EU約90億円、燃料以外の研究予算は、米国は無し、日本約40億円、EU約200億円となっている。 日米欧の微細藻類研究予算の総額の比較(2009年〜2017年)/筆者作成微細藻類研究に予算が投下され始めた2009年から2017年までの間に、国から予算がついた藻類研究費の比較。予算規模としては米国、EU、日本の順番で、米国は日本の約2倍、EUは日本の約1.5倍となっている。米国は燃料関連に予算を集中させている一方、EUは燃料から燃料以外への研究に軸足を移している。日本は燃料研究を中心にしつつ、近年は燃料以外の研究も出てきている。 日米欧の中では米国が最も予算投下額が大きく、日本の約2倍である。その次はEUで、日本の約1.5倍となっている。動向としては、米国は燃料関連の研究費に集約させている一方で、EUは燃料関連よりも燃料以外の研究費の割合が多い。日本は燃料の方が多いが、燃料以外の研究費についても予算がついている。 【燃料関連の藻類研究予算の動き】 燃料関連研究の予算投下の移り変わりを見ていくと、2009年に米国で170億円を超える大規模な予算投下が行われているのが目立つ。これは米国がこれまで投下してきた予算総額の約半分に該当する。日本、EUは米国の積極的な予算投下を後追いする形で2010年、2011年にそれぞれまとまった額の予算をつけている。 米国は初期に巨額な研究費を投下して全体像と課題を把握し、その後は把握された課題を解決する技術へピンポイントな予算投下を継続している。 EUは方向性の異なる戦略をもった複数のプロジェクトに集中的に初期の予算を投下し、その中から可能性のある方向を伸ばす、という進め方をしている。この結果、EUは2014年以降は燃料研究への予算投下を止め、燃料以外の研究開発に予算を集中させている。 日本は企業や大学が先行して行っていた研究シーズに対して、国が予算をつけて補助する、という形をとっている。サポートした中で有望そうなものを絞り込み、そこに対するサポートを厚くして継続する、という選抜型の仕組みとなっている。 【燃料以外の藻類研究予算の動き】 燃料以外の研究への予算投下について見ると、米国は燃料研究に集中して進めているのに対し、EUは燃料関連研究への予算を止め、燃料以外の研究に対して予算を投下する傾向が見られる。EUも初期の頃(2010年頃)は燃料関連研究にまとまった予算をつけていたが、燃料研究の事業化は遠いと判断し、より事業化の近い分野での産業化を最初に狙うことに切り替えたためと推測される。 一方、日本は燃料関連を中心としつつ、並行して少しずつ燃料以外の研究にも予算が投下され始めた状態である。EUが国として戦略を切り替えたのに対して、日本の場合は大学や企業からの研究提案を国がサポート形式であるため、国が主導して方向性を定めているわけではない。世界の動向をみながら動き出すことになるため、トレンドから少し遅れて、かつ世界のトレンドを平均化したような取り組みが反映されてくる構図になっている。 藻類の研究だけを見てても各国のカラーというのが浮き上がってくるものだなと感じる。どのスタイルも一長一短あるので、それぞれの強みを生かした戦略を立てていくことが大事だ。日本はボトムアップ型のスタイルであるため、各テーマは小ぶりだが、研究内容に幅広いバラエティーがあるところが強みになるだろう。この幅の広さが共有できるような場を整え、研究者の交流を活発化させ、有望な研究については大きく育てていける体制を作っていくことがポイントだ。

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.10「ヤコウチュウ」