[初出:JBPress]

2017年末、生産能力を3倍に拡大する目的で5500万ドルの資金調達を発表した、とある「肉」のスタートアップがある。総調達額は公表額だけで7200万ドル、出資者にはマイクロソフト社の創設者であるビル・ゲイツやレオナルド・ディカプリオなどの著名人も並ぶ、その会社の名は「ビヨンド・ミート(Beyond Meat)」。

名前からして、今までの肉製品を超える、何か凄いモノを想像させられる。

公式WEBサイトでは、食欲を刺激される写真が並ぶばかりでなく、牛肉のパテと比較して、より多くのタンパク質を含みながらもコレステロールはほとんど含まない、「Beyond」の名に相応しい品質の説明が分かりやすく記載されている。また、米大手スーパーマーケットや大手ファストフードチェーンへ導入されるなど、米国にて実に1万9000以上の店舗でビヨンド・ミートの製品が取り扱われているという、優秀な導入実績も目を引く。

しかし、ビヨンド・ミートの最も重要な特徴は、この「肉」らしきものが、実は植物由来の原料から作られているという点にある。ビヨンド・ミート以外に、インポッシブル・フーズ(Impossible Foods)も植物由来の原料から作った肉を販売しており、同社の総調達額は3億ドル近くにのぼる。焼くと滴る肉汁が特徴で、その様子は公式WEBサイトなどで見ることができるが、空腹時に見る際は十分にご注意いただきたい。

これらの「肉」は「植物肉」「人工肉」「擬似肉」などと呼ばれる新しい食品素材として、健康志向の強い消費者やベジタリアン、ビーガンを中心に注目されている。

日本においても、一時期「謎肉」なるものが話題を集めた。謎肉はその一部に豚肉を利用している点において、完全な植物由来の原料から作られた肉とは言えないが、動物由来の原料を植物由来の原料に置き換えるというコンセプトは同じである。

実は、植物由来の原料からこうした肉代替品が作られる背景には、「消費者の健康志向」以上の、より現実的に逼迫した動機が存在するという事実をご存知だろうか。

それは、世界的なタンパク質不足問題(=タンパク質危機)だ。

「日本では少子高齢化が進んでいるし、そもそも飽食社会の現代においてタンパク質が不足するなんて全く想像つかないぞ」と切り捨てられてしまいがちな話題ではあるが、話を続ける。

現行の食習慣が続く場合、人口増加および経済成長により、2050年には世界のタンパク質需要が、対2005年比で約2倍になると試算されている。特に、新興国の多いアジア域におけるタンパク質需要の増加は著しい。

しかし、詳しくは後述するが、この急激な需要を賄えるほどのタンパク質生産を2050年までに達成することは難しいとされている。結果として、早ければ2030年前後に、タンパク質の需要・供給のバランスが崩れる「タンパク質危機」が顕著になると言われている。

この問題へは大きく2つの解決策が考えられる。

1つ目は、食習慣を肉食から菜食へと改めること。

2つ目は、大幅なタンパク質の増産を行うこと。

食習慣を肉食から菜食へと改める

実は、肉食は菜食と比べてタンパク質の摂取効率が悪い。果たしてどういうことか。

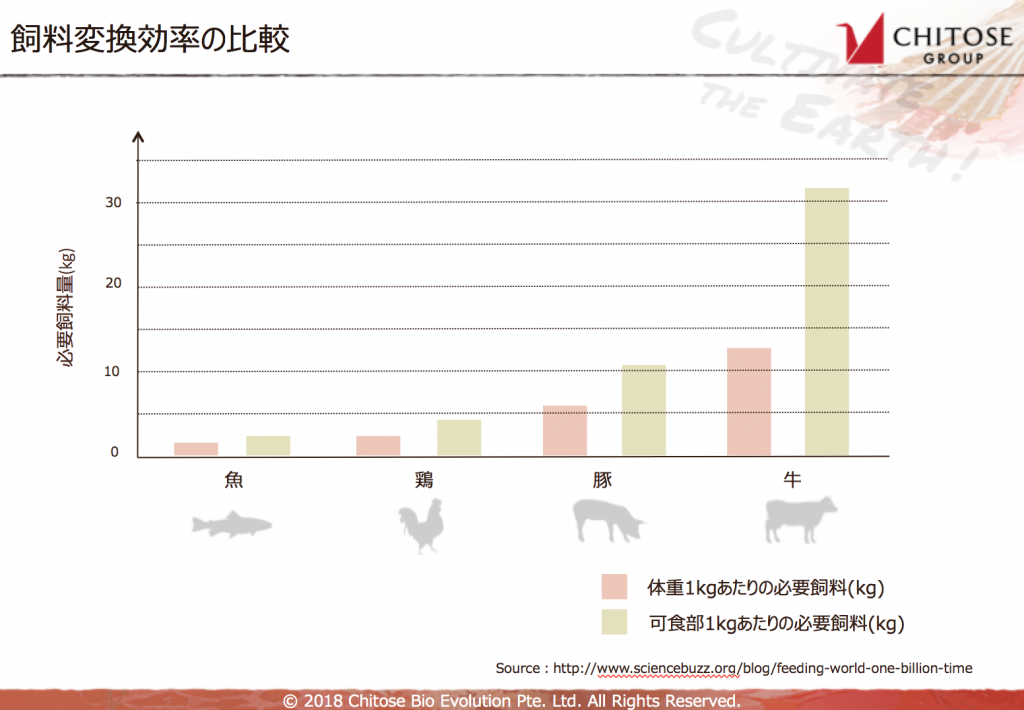

それは、飼料変換効率、つまり畜産物1kgを生産するために、どれだけの飼料が必要なのかを考えてみると見えてくる。

例えば、牛肉生産では、生産される牛肉の約10倍量の飼料用穀物が必要だと言われている。この時、飼料中の(植物性の)タンパク質含有率を約10%、牛肉中のタンパク質含有率を約25%と仮定すると、牛肉生産とはつまり、1kgの植物性タンパク質を0.25kgの動物性タンパク質へと変換する作業であることが分かる。つまり、総量として4分の1に減少しているのだ。

タンパク質供給という観点からは、0.25kgの動物性タンパク質ではなく、1kgの植物性タンパク質を摂取する方が効率的であることは明白である。

こうした理由が、冒頭に挙げたビヨンド・ミートやインポッシブル・フーズのような、「植物性のタンパク質を、動物性のものに変換することなく直接加工することで、擬似動物性タンパク質製品を作る」という取り組みの動機となっている。また、飼料変換効率が比較的高い、養鶏や水産養殖が世界中で大きな伸びを見せていることも、このような背景を踏まえている。

こうした近年の動きは、近い将来におけるタンパク質需給バランスの改善には効果的であることが認められているが、一方でタンパク質需要の増加がタンパク質供給の増加を上回り続ける限り、いずれは需要が供給を上回る事態が生じることは避けられないと予想される。

そのため、2050年以降の将来も見越したタンパク質供給の安定化を考える上で、2つ目の解決策である「タンパク質の増産」が根本的に必要となる。

大幅なタンパク質の増産を行う

タンパク質危機という問題は、穀物の生産量を増やせば解決しそうに見えるが、実際はそれが非常に難しい。どういうことか、ここから少し丁寧に考えてみる。

急激なタンパク質需要を賄うには、2050年にかけて、世界全体の穀物生産量を毎年約2.4%ずつ増やし続ける必要があると試算されている。穀物生産量を増やすには「農地面積を増やす」もしくは「単収*1を増やす」の2つの方法がある。

*1=単位農地面積あたりの収穫量。

しかし、2005~2050年の間で合計しても、農地面積は最大でも1桁%程度しか増加しないと見積もられている。森林を切り開くことで、大幅な農地面積拡大の可能性なども議論はされているが、その場合、拡大した広大な農地へ十分に供給できるほど淡水資源を確保できないと言われている。

また、「緑の革命」と呼ばれる穀物の大量増産を達成した時期を含め、過去60年間での平均年間生産量増加は、もっとも高い値を記録した大豆やトウモロコシですら、それぞれ年あたり1.3%および1.6%程度であり、今後2050年までにそれを大幅に上回る単収の増加は難しい。

遺伝子組換え技術の発達により、単位農地面積あたりの収量の増加、農薬利用の減少などが大きな期待を集めているが、2009年に発刊された「Failure to Yield」や2016年に発刊された「Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects」に記述されるように、最初の遺伝子組換え植物(GMO)が商業化されて以来、20年以上の歳月が経過した現在に至るまで、GMOが収量増加に大幅に寄与したとの結果は導かれていない。

また、GMO利用の許認可には非常に時間がかかることから、遺伝子組換え技術の応用によって、穀物の商業生産が短期間で劇的に改善される将来も予想し難い。

つまり、2050年におけるタンパク質需要を賄う穀物生産量の増加は、現行農業をタンパク質生産の基盤として考える限り、非常に困難だということが分かるだろう。

タンパク質の増産に微細藻類を活用する

そこで大きな注目を集めているのが、微細藻類*2培養を利用したタンパク質生産である。

*2:以下「藻類」と記述する。

現行農業と比較した時、一次生産としての藻類培養が有する利点、注目を集める理由は数多く挙げられる。その中でも特に重要なものを以下に挙げる。

(1)土壌を必要としない(農耕不適地での培養が可能)

基本的に藻類は水中にて成長する。そのため、池や水槽など、一定の貯水設備さえあれば、現行農業が行えない土地の一部においても、藻類の培養・生産が可能である。

これまでも、降雨が少なく、土壌・土地が農耕に適さない、イスラエルの砂漠地帯、ハワイの溶岩台地、ニューメキシコ州やカリフォルニア州の砂漠地帯、オーストラリアの塩田跡地などにおいて、藻類の大規模商業生産が行われている。

(2)淡水資源利用の最小化

現行農業とは異なり、藻類は(1)に挙げたように、水を蓄えた池状の設備で生産されることが一般的である。そのため、藻類培養では、現行農業で問題になる地表面や地下への淡水の流出が最小限となり、淡水(農業用水)の損失は、水表面からの蒸発散および収穫工程での損失に限定される。

また、海水や汽水中でも良好な生育を示す藻類種が数多く知られており、それらを培養する場合、淡水資源の使用量はさらに小さくなる。

(3)単位培養面積(農地面積)あたりの高い生産性

水中に浮遊しながら生育する藻類の大半は、地上で生育する陸上植物と比較して、その生体構造の支持に必要となるエネルギーが小さい。これは、陸上植物にみられるセルロースやリグニンと呼ばれる、難消化性(食用に適さない)有機物の生体内含有量が小さいだけではなく、脂質、タンパク質、炭水化物といった有価有機物*3の生体内含有量が大きくなることを示している。

*3=経済的に価値のある有機物。

そのため、単位培養面積(農地)あたりの有価有機物の生産量が、陸上植物を基盤とした現行農業のそれと比して大きな値となる。

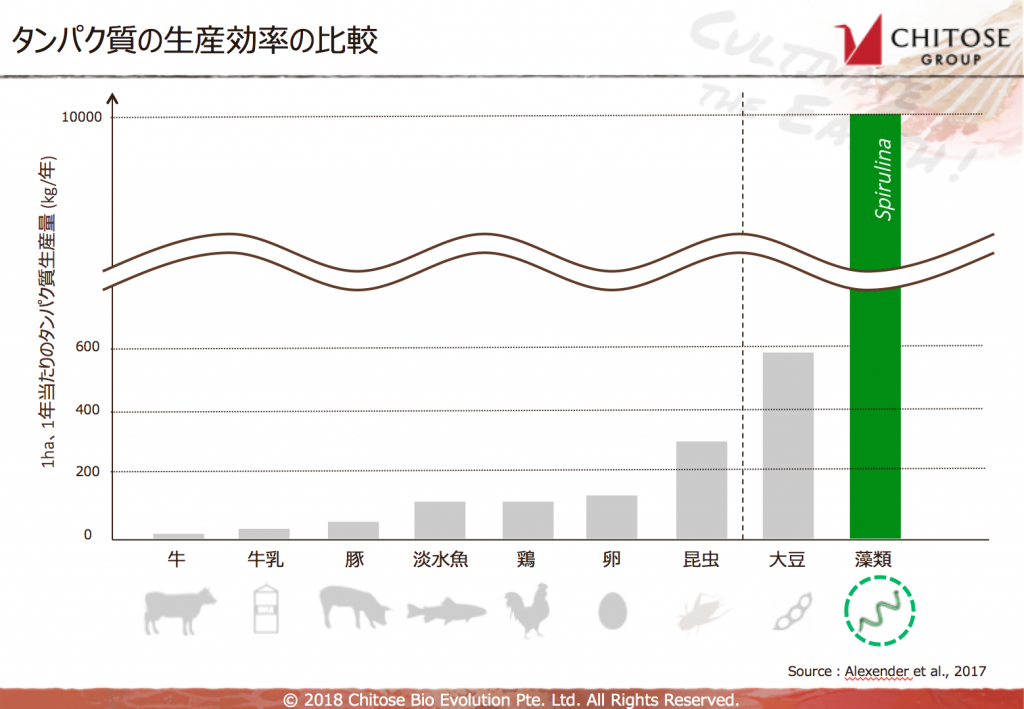

こうした利点を実際の数値を用いて比較する。

現行農業において、最大のタンパク質生産性を誇るのは大豆生産である。米国農務省(USDA)の統計によると、2017年の米国における大豆の単収は、年間1haあたり約3.6トンである。(ちなみに日本は、2016年度実績で1.57トン/haと米国の半分以下)。大豆中のタンパク質割合を36%とした時、これは年間1haあたり1.3トンのタンパク質生産に等しい。

一方で、例えば、DICの子会社であるアースライズ(Earthrise)や、米国ハワイ州に本拠を置くシアノテック(Cyanotech)は、健康食品としてスピルリナという藻類を生産しており、年間1haあたり乾燥重量で15トンを超える生産量を報告している。スピルリナは、藻類の中でもタンパク質含有率が非常に高いことが知られており、例えば加熱工程を経ないタベルモ製生スピルリナ製品では、スピルリナ中タンパク質含有率は72%(乾燥重量比)にもなる。

これらの数値を元にすると、単位面積あたりのタンパク質生産性は、年間1haあたり約10トンのタンパク質生産に及ぶ。つまり、スピルリナにおけるタンパク質生産性は、大豆と比較して約8倍であることが分かる。

そのタンパク質の高生産性はもとより、多くのスピルリナ商業生産は、農耕不適地において最小限の淡水資源を用いて行われている。その為、省資源であるのはもちろんのこと、既存の慣行農業と競合関係にはなく、これらの藻類培養は光合成による農業生産の純増であるという点が非常に重要である。

▷参考:「食品分野における藻類の利用 -可能性と課題-」

ここで、藻類培養におけるタンパク質生産の潜在性を分かりやすく示す。インドネシアに位置する世界最大のパーム農園の、約1割の面積(=約6万ha)を利用してタンパク質含有率の高いスピルリナなどを生産した場合、2400~3800万人が年間必要とするタンパク質を供給できる計算となる。

なお、ここでパーム農園を例に出したのは、プランテーションとして人々が容易に想像でき、かつ、具体的な農園面積などの数字が手に入るからであり、これを推奨しているわけではない。

パーム農園をスピルリナ生産設備に変える上記の例の場合、「耕作不適地において生産が可能」という、藻類培養における利点のひとつを生かすことができない上、既存の農業と競合してしまうという問題が生じる。

しかし、パーム農園ではなくとも、東南アジア、インド、中南米には、農耕に利用することのできない、例えば広大な海水エビ養殖池跡地が、数千~数万ha規模で未利用のまま打ち捨てられており、そういった土地を利用して藻類培養を行うのが良いと筆者は考えている。他にも、藻類培養に適した気候下における耕作不適地は世界中に広く存在する。

藻類や藻類培養という言葉を耳にすると、バイオ燃料生産やエネルギー保障問題などを思い浮かべる人が多いのではないかと思う。また、同様に食料問題という言葉を耳にすると、国内農業の保護や自給率の確保などを頭に思い浮かべる人が多いのではないだろうか。

思い浮かべるだけであれば良いのであるが、往々にして思い浮かべたもの以外の可能性について自由に思考を膨らませる機会が限定されているように思える。つまり、物事を簡便化・単純化しすぎて、視野を狭めたがる傾向が昨今非常に顕著であると感じる。

バイオ燃料用途であれ食糧・飼料用途であれ、生産コスト逓減や大規模化に伴う技術開発など、藻類培養の大規模商業化には、まだまだ多くの課題が残されている。こうした現状の中、多角的な視点・自由な発想を失うことなく、国内外を問わず広く協力しながらこれらの課題に向き合うことで、より多くの人がより多く利する未来が描けるのではないかと期待している。