NEWS ニュース一覧

プライバシーポリシー改定のお知らせ

このたび、ちとせグループはグループ各社の各種事業の拡大にともない、皆さまの個人情報を適切に活用させていただくと共に、皆さまに安心してサービスをご利用いただけるよう、当サイトのプライバシーポリシーをちとせグループ共通のプライバシーポリシー(https://chitose-bio.com/jp/privacy/)に統合いたしました。新ポリシーは2025年4月1日以降にちとせグループが取得した個人情報より適用されます。

「藻類全般に関する情報共有」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました

登壇者 3月5日(水)、MATSURIパートナーを対象にオンライン情報共有会「藻類全般に関する情報共有」を開催いたしました。今年度最後のMATSURIイベントとして藻類生産や用途開発などの活動全般に関する共有を行い、145名にご参加いただきました。 ちとせグループCEO 藤田朋宏からは、MATSURIパートナーが106機関になったことを紹介し、改めて参画いただいた皆さまへ感謝を述べました。また、現在の藻類生産の状況および、さらに規模を拡大した藻類生産施設構築へ向けた進捗を共有しました。あわせて、2025年4月から活動を藻類からバイオエコノミー全般へ拡大していく方針について説明し、MATSURIの重要な価値観を改めてお伝えしました。 MATSURIパートナー一覧 C4運用および100 ha施設構築に関する状況続いて、執行役員 兼 Chief BioEngineer 星野孝仁より藻類生産の進捗状況について共有しました。マレーシア・クチンで稼働中の大規模生産施設 CHITOSE Carbon Capture Central(C4)において、過去に共有した生産現場における課題の解決に向けた取り組みなど、新たな進捗を報告いたしました。 用途開発の進捗概要藻類バイオマスの用途開発については、執行役員 兼 Chief Innovation Officer 笠原堅から概要を述べたのち、各テーマの担当者より進捗を共有しました。General Manager 大嶋俊介からは、藻類を原料とした100%バイオPET樹脂の開発の進捗についてお伝えしました。技術面、スケールアップへ向けた設備面、さらに、ブランディング面での今後のミッションを共有しました。また、MATSURIパートナーとの共同開発による藻類バイオマスを用いた世界初の取り組みを紹介し、今後も各社と連携しながら藻類産業の構築へ向けた取り組みを加速していきたいと呼びかけました。Senior Manager 林愛子からは、パートナーと共同で進めている藻類由来の潤滑油や化粧品の開発について紹介し、来年度以降の開発対象の拡大や商業化プロセスの展望をお伝えしました。Senior Manager 柳町みゆきは、藻類食品開発がより広く受け入れられるための土壌を作るためのアプローチについて述べ、今年度各メーカーとのコラボレーションにより製作した数々の事例をご紹介しました。また、手土産を「世界初の微細藻類基点の産業を構築する活動」を表現する手段にしたいという思いで発足した、手土産MATSURIプロジェクトについてご紹介し、参加パートナーの募集を呼びかけました。...

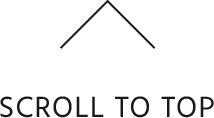

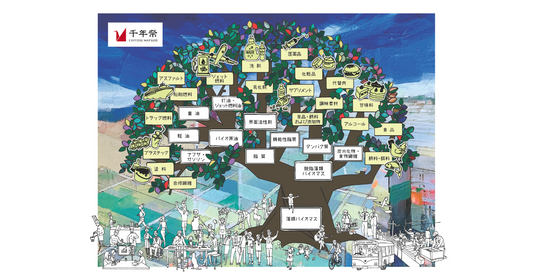

一般社団法人カーボンリサイクルファンド主催「2024年度 第7回 カーボンリサイクルサロン」にてCEO藤田が登壇いたしました

2月25日(火)、一般社団法人カーボンリサイクルファンド(以下、CRF)主催の「2024年度 第7回 カーボンリサイクルサロン」が開催され、ちとせグループCEO藤田が講演を行いました。CRFはカーボンリサイクルの推進を掲げて研究助成活動や広報活動を行う民間企業や自治体など約240の会員から構成される団体です。昨年に引き続き、この度も対面とオンラインでの講演の機会をいただきました。 藤田は「今、ビジネスパーソンが知っておくべきバイオテクノロジーの本質」と題し、バイオテクノロジーとその事業の潮流を説明し、その中で本質や目標を見落とした単一のKPIをもとに人や事業を評価することの問題を提起しました。それに対し、ちとせグループの事業を紹介しながら、全ての産業のバイオ化に向けた真摯な取り組みを強調しました。 講演後の質疑応答では、藻類事業にとどまらず、農業やヘルスケアなどちとせグループが取り組む幅広い事業に関する質問が寄せられ、微細藻類をはじめ、微生物や細菌などの小さな生き物の力を活用したバイオエコノミーへの関心の高さがうかがえました。 その後の懇親会では、微細藻類スピルリナの入ったフィナンシェの試供品を配布し、藻類産業を身近に感じていただける機会となりました。カーボンリサイクルの取り組みとして、藻類基点の産業を構築するプロジェクト「MATSURI」への関心を持っていただくきっかけになれば幸いです。ちとせグループは今後も、バイオを軸としたカーボンニュートラル実現に向けて活動を拡げてまいります。 開催概要イベント名:2024年度 第7回 カーボンリサイクルサロン日時:2月25日(火)16:00~17:55会場:AP新橋3階ルームB、およびオンラインでのハイブリッド開催題目:今、ビジネスパーソンが知っておくべきバイオテクノロジーの本質 関連情報[ニュース] 一般社団法人カーボンリサイクルファンド主催「2023年度 第8回CRサロン」にて、 ちとせグループ代表藤田が講演を行いました[外部] 一般社団法人カーボンリサイクルファンド

ちとせグループ、第三者割当増資による総額73億円の資金調達を実施

世界のバイオエコノミーをリードするちとせグループの統括会社 CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD.(本社:シンガポール、CEO:藤田朋宏)は、第三者割当増資により総額73億円※1を調達したことをお知らせいたします。 これまでに調達した31億円に加え、新たに株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、TOPPANホールディングス株式会社、日本精工株式会社、JAFCO Asia S-8 Fund シリーズ※2、三井住友信託銀行株式会社、他1社を引受先として資金調達を実施しました。さらに、以前よりご出資いただいているMers Line Pte. Ltd. グループ※3からの追加出資もあり、今回の調達額は42億円となり、これにより、本ラウンドにおける資金調達額は当初目標の30億円を大きく上回る総額73億円の調達となりました。 ※1 一部外貨でのご出資もあり円貨合計は概算値です。※2 JAFCO Asia S-8 Fund シリーズは、ジャフコアジアが運用管理するVCファンドです。※3 Mers Line Pte. Ltd.グループに属するSun Sail Navigation Pte. Ltd.による出資です。...

スピルリナを使用したコラボスイーツがビチェリン社との協業で誕生

ちとせグループは、イタリア・トリノの老舗カフェ、ビチェリン(Bicerin)とコラボし、微細藻類の一種であるスピルリナを使用した焼き菓子「バーチ・ディ・ダーマ」を作りました。 ビチェリンは創業260年以上もの歴史を誇り、世界各国のセレブリティや要人に今日まで愛され続けています。伝統の味とホスピタリティを後世に受け継ぐとともにSDGsへの取り組みにも力を入れており、ちとせの目指す持続可能な循環型社会に賛同をいただき、このたびの協業が実現しました。 バーチ・ディ・ダーマは、G7伊勢志摩サミット(2016年)やG20大阪サミット(2019年)で日本政府より各国首脳へのおもてなしの一環として提供されたことのあるビチェリンの看板商品の一つです。その伝統的なスイーツに、WHOをはじめとする国際機関も認めるスーパーフード、スピルリナを練りこみました。使用するスピルリナは、ちとせ独自の培養技術により、太陽光を唯一のエネルギー源としながら炭素を固定する環境負荷の少ない方法で生産されています。 イタリア語で「貴婦人のキス」を意味する「バーチ・ディ・ダーマ」。その名にちなみ、完成したコラボ商品は、3月7日〜3月9日に開催される国際女性デーイベント「WEHealth2025」にて女性のエンパワーメントを祝うノベルティとして配布されます。ちとせグループは今後も、「食」を通じてサステナブルな社会づくりに貢献します。 Bicerinについて1763 年に誕生したイタリア・トリノ最古のカフェ「Bicerin」。260 年の歴史のなかで、Bicerin は多くの偉人に愛されてきました。イタリア初代首相、カミーユ・べンソ・ディ・カヴールの指定席だった入口近くの大理石のテーブルは、今もトリノの本店に残されています。また、門外不出のレシピで作られる店名を冠したチョコレートドリンク「ビチェリン」は、ヘミングウ ェイに『世界で残すべき 100 の物』のひとつに選ばれたとも言われています。Bicerinでは「小さなことからコツコツと」を大切にSDGsな活動を続けています。今後もサステナビリティに積極的に取り組んでいきます。https://bicerin.co.jp/ WEHealthについて日程:2025年3月7日~9日場所:WITH HARAJUKU HALL詳細:https://wehealth.co.jp/

ミレ二アル世代女性のためのヘルスケアイベント「第5回 WEHealth2025」にちとせグループが出展いたします

3月7日(金)〜9日(日)、女性のエンパワーメントを実現する株式会社ステルラが主催するイベント「第5回 WEHealth2025」にちとせグループが出展いたします。 WEHealth(ウィーヘルス)は2021年度より毎年3月8日の国際女性デーに合わせて開催しているミレニアル世代女性のためのイベントです。例年フェムテックに絞った内容で開催されていましたが、今年から「メンタル&ウェルネス」、「ライフ&ワーク」、「包括的エンパワーメント」の3つのカテゴリーが新設され、多様な選択肢を通じて、さらに女性のエンパワーメントを後押しします。 ちとせグループは「メンタル&ウェルネス」エリアにブースを出展いたします。会期中には、ちとせの博士たちが女性の特有のお悩みについてのご相談もお受けいたします。一人ひとりが心身ともに健やかに、そして社会の一員として健全な関わり方ができるよう、小さな生き物たち(微生物)がどのように私たちの健康や環境と関係しているのかをご説明予定です。 また、ノベルティとしてビチェリン・ファミリアーレ株式会社との協業により誕生した豊富なタンパク質を含む微細藻類「スピルリナ」が入った焼き菓子「バーチ・ディ・ダーマ」を配布いたします。皆さまのご来場お待ちしております。 イベント詳細はこちらからお申し込みはこちらから※イベントご参加には、チケット登録(当日会場での登録も可)が必要です。 事前登録には無料チケット(数量限定)や早割チケットがございます。 概要日時:2025年3月7日(金)~9日(日) 11:00~17:00(16:45受付〆切)会場:WITH HARAJUKU 3F HALL入場料:500円 事前登録で無料(数量限定)/早割チケットあり主催:株式会社ステルラ 関連情報[外部] WEHealth2025[外部] Peatix: 第5回 WEHealth2025

「パーム核油代替生産に向けた海産性藻類の熱帯屋外培養試験の報告」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました

2月12日(水)、MATSURIパートナーを対象にオンライン情報共有会「パーム核油代替生産に向けた海産性藻類の熱帯屋外培養試験の報告」を開催いたしました。 MATSURIでは、各パートナーと個別に実施する共同研究での研究成果や課題を、パートナーへ向けた情報共有会にて共有し、さらに開発テーマの検討・創出を行い、研究を進めていくといったオープンイノベーション戦略を進めています。今回は、共同研究の事例紹介として、産業構築パートナーである花王株式会社様(以下、花王社)とともに、オンライン情報共有会を開催し、57社、100名にご参加いただきました。 前半は、ちとせグループ General Manager 佐々木 俊弥より、花王社との共同研究の背景をご説明いたしました。また、BioEngineer 志賀 晃からは、屋外環境下における藻類培養試験の報告を行い、商用生産へ向けて具体的な取り組みが進められていることをお伝えしました。 後半は、花王株式会社 研究開発部門 バイオ・マテリアルサイエンス研究所 主任研究員 尾崎 達郎 様にご登壇いただきました。花王社では、高い油脂蓄積能を有する海産性藻類のナンノクロロプシスに着目しており、長年にわたり研究開発を進めていること、花王社のセルフクローニング技術を用いて作出したラウリン系油脂高生産株についてもご紹介いただきました。ちとせと花王社が引き続き共同研究を進めていく一方で、バイオマスの用途開発や工程開発に取り組んでいただけるパートナーを募集していることを呼びかけました。 本発表は多くのパートナーから関心をいただき、開催後のアンケートでは、自社製品にバイオマスを利用したい、工程の開発に自社の技術を活用したいといった共同研究への参加に前向きな要望や、MATSURIで様々な検討が実施されており、今後の展望を楽しみにしているなどのお声をいただきました。 MATSURIでは、藻類産業の構築へ向けた進捗や課題をお伝えするべく、今後も情報共有会を開催していきます。100社を超えるパートナーの皆さまより強みや知見をご共有いただきながら、バイオエコノミー社会の構築に向けてMATSURIプロジェクトを進めて参ります。2025年も引き続き、業種や規模を問わず、様々な企業の皆さまのご参加をお待ちしております。お問い合わせはこちらから。 開催概要日時:2025年2月12日(水)14:00~15:20題目:パーム核油代替生産に向けた海産性藻類の熱帯屋外培養試験の報告 関連情報[ニュース]「藻類バイオマスからの脂質抽出プロセス」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました[ニュース]藻類生産現場における「設備類に関する将来の展望と課題解決に向けた取り組み」について、MATSURIパートナー企業限定情報共有会を開催いたしました

書籍「藻類による二酸化炭素回収・固定化と有用物質生産」に、 Executive Officer / Chief BioEngineer 星野とSenior BioEngineer 松﨑の寄稿が掲載されました

1月31日、シーエムシー出版より刊行された「藻類による二酸化炭素回収・固定化と有用物質生産」の第4章第2節に、ちとせ研究所 Executive Officer / Chief BioEngineer 星野 孝仁、Senior BioEngineer 松﨑 巧実が共著した「フラットパネル型フォトバイオリアクターによる持続可能な微細藻類バイオマスの生産に向けて」が掲載されました。微細藻類バイオマスに期待が寄せられる理由や大規模生産における現状と課題について詳細に述べているほか、課題解決に対する取り組みとして、MATSURIプロジェクトについてもご紹介しております。 書籍について刊行日:2025年1月31日(金)書籍名:藻類による二酸化炭素回収・固定化と有用物質生産項目:フラットパネル型フォトバイオリアクターによる持続可能な微細藻類バイオマスの生産に向けてhttps://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115819

デロイトトーマツにて、CEO藤田が講演を行いました

1月27日(月)、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社のGX領域に携わるコンサルタントの皆さまを対象とした社内講演会にて、ちとせグループCEO 藤田朋宏が講演を行いました。講演会には対面とオンラインを合わせて約80名の方々にご参加いただきました。 藤田は「バイオエコノミーの潮流とちとせの戦略」と題し、ちとせグループの理念や取り組みを紹介し、千年先まで持続可能で豊かな社会を実現するために、光合成を活用することの重要性を説明しました。また、全世界におけるバイオエコノミーの広がりと、それを牽引するための微細藻類のポテンシャルを説明し、藻類基点の産業構築を目指す「MATSURI」プロジェクトについても紹介しました。「既存の全ての産業がバイオ化する」という藤田のメッセージに皆さま真剣に耳を傾けておられる様子でした。 さらに、近年のベンチャー企業を取り巻く資金の流れの変化に触れ、技術や売り上げではなく社会課題のソリューションに対してお金が集まる流れが加速する一方、中身が伴わずにキーワードだけ掲げているプロジェクトやグリーンウォッシュにお金が集まってしまうことを指摘しました。これに対し、投資する側の社会課題や事業性、技術を見極めることの重要性を強調し、社会課題を出発点とする事業の立ち上げと科学的事実の両立というちとせの価値観を説明しました。 質疑応答も活発に行われ、バイオエコノミー領域における経営戦略に強い関心を持っていただけたことが伺えました。ちとせは今後も、様々な領域の企業や団体とともに、持続可能な社会の実現に向けて産業のバイオ化を進めてまいります。 開催概要講演タイトル:バイオエコノミーの潮流とちとせの戦略日時:2025年1月27日(月)16:00~17:30会場:デロイトトーマツ(丸の内二重橋ビル)およびオンラインでのハイブリッド開催

JBA アルコール・バイオマス研究会主催のシンポジウムにManager 猪崎が登壇いたしました

1月17日(金)、一般社団法人バイオインダストリー協会(JBA)アルコール・バイオマス研究会主催のシンポジウム「サーキュラー・バイオエコノミーの現在地」が開催され、ちとせ研究所 Manager 猪崎風葉が登壇いたしました。シンポジウムには対面とオンラインを合わせて182名の方々にご参加いただきました。 当日は企業やアカデミアからサーキュラーバイオエコノミーの有識者らが集い、各々が推進しているプロジェクトに対する今後の展望をそれぞれの立場から共有し、議論が行われました。猪崎は「バイオエコノミーにおける藻類のポテンシャル〜燃料もプラスチックもプロテインも〜」と題し、光合成を活用した社会づくりの重要性についてお話いたしました。また、微細藻類の優位性や汎用性、藻類基点の産業を構築するためにちとせが取り組むMATSURIについてもご説明いたしました。講演後には、藻類の培養方法から収穫方法、藻類バイオマスを活用した製品開発に至るまで幅広く多くの質問をいただき、藻類産業への関心の高まりをうかがうことができました。 シンポジウム後の懇親会でも引き続き熱い議論が交わされ、サーキュラーバイオエコノミー実現に対するちとせへの期待を実感しました。また、様々な領域で持続可能な社会の実現に邁進する有識者の皆さまとの交流を深める機会となりました。今後も幅広い領域の皆さまと共に、光合成基点の産業構築を牽引してまいります。 開催概要イベント名:アルコール・バイオマス研究会/2024年度シンポジウム「サーキュラー・バイオエコノミーの現在地」日時:2025年1月17日(金)13:30~17:30 (猪崎の講演は15:10~15:50)会場:バイオインダストリー協会およびオンラインでのハイブリッド開催講演タイトル:バイオエコノミーにおける藻類のポテンシャル〜燃料もプラスチックもプロテインも〜

「藻類バイオマスからの脂質抽出プロセス」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました

Principal BioEngineer 田畑拓見 1月15日(水)、MATSURIパートナーを対象にオンライン情報共有会「藻類バイオマスからの脂質抽出プロセス」を開催いたしました。ちとせ研究所 Principal BioEngineer 田畑拓見より、藻類バイオマスに含まれる脂質の解説および抽出プロセス開発の現状と課題に着目してお話しいたしました。MATSURIパートナーの中で、用途開発に関わっている方はもちろんのこと、藻類バイオマスについて、今後の利用を検討している方、より理解を深めて業務に活かしていきたい方に多くご参加いただきました。 過去の情報共有会でも、藻類生産施設に関する発表の一部として抽出関連の話題に触れてきましたが、今回は藻類種による成分含量の違いや特徴、(特徴を踏まえ)バイオマスから脂質を回収する複数の抽出方法の特色や課題、一連のプロセスにかかる消費エネルギーを比較し、より重点的にお伝えしました。また、マレーシアで稼働中の藻類大規模生産施設C4において、抽出設備の稼働へ向けた準備を進めている中で挙げられている課題を共有いたしました。 質疑応答セッションでは、扱う藻類種の特徴や、効率的に脂質を回収するための適切な抽出方法について等、質疑応答の時間を超えるほどの多くの質問が寄せられ、パートナー企業の皆さまの関心の高さが伺えました。 MATSURIでは、藻類産業の構築へ向けた進捗や課題をお伝えするべく、今後も情報共有会を開催していきます。100社を超えるパートナーの皆さまより強みや知見をご共有いただきながら、バイオエコノミー社会の構築に向けてMATSURIプロジェクトを進めて参ります。 2025年も引き続き、業種や規模を問わず、様々な企業の皆さまのご参加をお待ちしております。お問い合わせはこちらから。 開催概要日時:2025年1月15日(水)14:00~15:20題目:藻類バイオマスからの脂質抽出プロセス 関連情報[ニュース] 「MATSURIサブプロジェクトの始動!〜PET-MATSURIおよび手土産MATSURIについて〜」と題し、MATSURIパートナー企業限定情報共有会を開催いたしました[ニュース] PET-MATSURI参加パートナー限定 第1回オンライン検討会を開催いたしました[ニュース] 大阪・関西万博日本館ファクトリーエリアにて藻類展示を担当します

「第19回日本・サウジアラビア ビジネスカウンシル」にて、CEO藤田が講演を行いました

1月12日(日)、サウジアラビアで開催された、「第19回日本・サウジアラビアビジネスカウンシル」(以下、日サBC)にて、ちとせグループCEO 藤田が講演を行いました。本会合は、日本とサウジアラビア両国間における経済協力促進を目的に、投資や技術、人材開発などの観点で情報交換や交流を行うために定期的に開催されているものです。日本からは武藤経済産業省大臣、サウジアラビアからはハーリド・アル=ファーレフ投資大臣が出席されたほか、両国の政府関係者、および日サBC加入企業などから150名以上が参加しました。 本会議では、日本企業4社によるプレゼンテーションが行われました。GX(Green Transformation)のテーマにて登壇した藤田は、「莫大な利益と共に砂漠を緑に染める」と宣言し、終会後には藤田と話したい参加者の列ができるほどでした。砂漠を緑に染める戦略として、光合成を活用したプロジェクトであるMATSURIと千年農業における当社の歩みをご紹介しました。 同テーマで発表を行った企業が複数ある中、講演後には投資省などの現地政府機関や政府系企業から、多くの質問が寄せられました。今後も現地企業や政府を巻き込み、中東でもバイオエコノミーの樹立を主導して参ります。 開催概要イベント名:第19回日本・サウジアラビア ビジネスカウンシル日時:2025年1月12日(日)会場:サウジアラビア商工会議所連盟 大会議場講演タイトル:CHITOSE can make the Middle East green with generating significant profits! 千年農業https://agriculture.chitose-bio.com/ja農地や土壌の生態系を維持し、美味しくて安全性の高い作物を持続的に作り続ける、ちとせグループが目指す農業のあり方。環境持続性、経済持続性の双方を担保しながらこの価値観を世界に広げる活動を展開している。 関連情報[saudi press agency] Saudi-Japanese Business Council Convenes in Riyadh with...

ちとせグループが協力する東京大学OEGs育成プログラム主催「共生型新産業創出コロキウム」の一環として国内でフィールドワークが実施されました

広島フィールドワーク参加者の集合写真 東京大学 大学院農学生命科学研究科・農学部 One Earth Guardians育成プログラム(以下、OEGs)※1主催の新講座「共生型新産業創出コロキウム」※2の一環でフィールドワークが実施されました。今回のフィールドワークでは、広島と佐賀における微細藻類関連の技術開発の取り組みを視察し、これからの課題や展望について学ぶことを目的としています。また、OEGs、佐賀市はかねてよりちとせグループが展開する藻類基点の環境持続型産業創出プロジェクト「MATSURI」に参画いただいており、今回の訪問につながりました。 第1回国内フィールドワークは2024年12月9日、10日の2日間にわたり、コロキウムの受講者および関係者19名が参加しました。初日は、広島県大崎上島にあるIMAT(一般社団法人日本微細藻類技術協会)を訪問しました。IMATは、微細藻類の産業利用や関連技術の発展を推進する目的で設立された一般社団法人で、ちとせ研究所から出向している野村純平が事務局長を、青木慎一が研究開発部長を務めています。IMATでは、敷地内で実施されている微細藻類の研究や、関連技術の開発現場を見学しました。 その後、現地のビジネスや研究活動について学ぶ機会として、関連する2つの施設を訪問しました。微細藻類を飼料として牡蠣や車海老の養殖を行っている株式会社ファームスズキでは、養殖池を見学し、微細藻類の応用可能性について理解を深めました。続いて、広島商船高等専門学校では、海上藻類培養や藻類バイオ燃料の生産効率向上について研究されている大沼みお准教授の研究室に伺いました。いずれの訪問先でも、これまでの講座で得た知識を踏まえ、微細藻類の生産に伴う課題について活発な議論が行われました。 国内2度目のフィールドワークは、2025年1月10日に佐賀市で実施されました。17名が参加し、一般社団法人さが藻類バイオマス協議会のご協力のもと、佐賀市清掃工場(ごみ焼却施設)を訪問しました。こちらの施設では、CCUプラント※3と呼ばれる設備を見学させていただきました。CCUプラントは、ごみを焼却した際に発生する排ガスからCO2のみを分離回収する設備で、回収されたCO2は微細藻類の培養などに活用されています。このような、ごみ焼却施設におけるCCUプラントの導入は日本初とのことです。 これら2回にわたるフィールドワークでは、昨年10月から本講座で学んできた知識が使われている現場を実際に見ることができ、研究に関わる方々との交流を通じて各土地ならではの微細藻類の応用可能性についても更に理解を深める貴重な機会となりました。 次回フィールドワークは、マレーシア・サラワク州にてちとせが運営する、世界最大規模の微細藻類生産施設「CHITOSE Carbon Capture Central (C4)」の訪問を予定しています。詳細はこちらをご覧ください。 ※1 One Earth Guardians育成プログラムとは、2017年12月に東京大学大学院農学生命科学研究科が、100年後、人類が地球上のあらゆるものと共存していける世界を作るために必要な人材を育成しようと立ち上げたプログラムです。セミナーや講義、ワークショップなどの様々な活動を通じて、新しい価値を創造することのできる「巻き込み力」を持った科学者たち「地球医=One Earth Guardians」を育成するという活動に、ちとせグループは賛同し、協力をしています。 ※2 本講座はNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の採択を受け開講されたものです。 ※3 Carbon dioxide Capture and Utilizationの略 共生型新産業創出コロキウム開催概要日程:2024年10月〜2026年3月時間:原則木曜5限...

MATSURIプロジェクトについて、マレーシアで脱炭素化に貢献する日系企業の製品・サービスカタログ2025年版に掲載されました

1月14日(火)、独立行政法人日本貿易振興機構 JETROのマレーシアで脱炭素化に貢献する日系企業の製品・サービスカタログ(2025年1月版)にて、MATSURIプロジェクトについて掲載されました。2050年までにカーボンニュートラルの達成を宣言し、エネルギー移行に向けた取り組みを本格化しつつあるマレーシアにて、ちとせグループは様々な事業展開をしています。本カタログでは、ちとせの藻類大規模生産の実証実績や、今後の展開について言及しております。 掲載内容発行日:2025年1月14日(火)掲載元:独立行政法人日本貿易振興機構 JETRO媒体名:マレーシアで脱炭素化に貢献する日系企業の製品・サービスカタログ(2025年1月版)*MATSURIについての記載は44ページにございます 関連情報[ニュース] マレーシア クチンにて、MATSURI現地視察会を執り行いました

みずほ銀行主催のイベント「M’s Salon Frontier Summit ともに創る未来:愛知から世界へ」に、CEO藤田が登壇いたしました

12月10日(火)、ちとせグループCEO 藤田が、日本ガイシ株式会社 執行役員 NV推進本部 / CN事業開発 大津武嗣氏と共に、みずほ銀行主催のイベント「M’s Salon Frontier Summit ともに創る未来:愛知から世界へ」に登壇し、「日本発で世界を席巻 新たな経済圏を興すオープンイノベーションの実体(ちとせグループ×日本ガイシ)」と題した講演を行いました。このイベントは、スタートアップ企業の成長支援を目的に開催され、講演は約300名の方々にご聴講いただきました。 藤田はちとせグループ(以下、ちとせ)の紹介と藻類基点の産業を構築するMATSURIプロジェクトについて説明し、大津氏からは日本ガイシ株式会社(以下、NGK)の紹介とちとせとの協業についてお話されました。NGKは、MATSURIプロジェクトに参画いただいており、2023年9月にはちとせと資本業務提携を締結しています。さらに、ちとせはNGKより出向社員を迎え、藻類生産における設備面を中心に幅広くサポートいただいています。大津氏は、ちとせや藤田についての率直な意見も語られ、大企業がちとせと協業する意義や魅力が聴講者に伝わる内容となりました。 講演後には質疑応答とディスカッションが行われ、藤田にはこれまで成果を上げてきた事業開発の手法や資金面についてなど、事業運営に関する質問が多く寄せられました。一方、大津氏には、スタートアップと組む時の決め手や、協業におけるチャレンジングな部分とその乗り越え方など、スタートアップとの連携についての多くの質問があり、時間内に全て答えきれないほど白熱した議論が交わされました。 イベント内で行われたネットワーキングセッションでは、東海地区を中心に全国各地に拠点を置く多くの企業との交流を深める機会となりました。今回の講演やセッションを通じて、聴講された皆さまに、ちとせが目指す光合成を基点とする産業構造の構築に関心を持っていただくきっかけとなれば幸いです。今後も幅広い分野の皆さまと共に新たな可能性を模索してまいります。 開催概要イベント名:M’s Salon Frontier Summit ともに創る未来:愛知から世界へ日時:2024年12月10日(火) 9:30~17:30(講演 9:50~10:40)会場:STATION Ai メインホール(名古屋)/オンライン(Zoomウェビナー)講演タイトル:日本発で世界を席巻 新たな経済圏を興すオープンイノベーションの実体(ちとせグループ×日本ガイシ)M’s Salon Frontier Summit ともに創る未来:愛知から世界へ 関連情報[みずほ銀行]...

一般社団法人 価値共創研究会の勉強会にて、CEO藤田が登壇いたしました

12月18日(水)、コモレ四谷にて開催された一般社団法人 価値共創研究会の「技術マネジメントと新規事業を考える会」に、ちとせグループCEO藤田が登壇いたしました。このイベントは、製造業を中心に研究開発や新規事業に携わる方々が集う場となっており、藤田より新規事業における視座と戦略を共有し、本講演に対して皆さまから大きな関心を寄せていただきました。 講演では、現在、世界で注目を集めているバイオエコノミーが、持続可能な未来の実現にどのように寄与するかを説明し、その中でちとせグループが担う役割についてご紹介いたしました。さらに、近年のベンチャー企業を取り巻く環境の変化、投資すべき技術の選定や業界におけるプレイヤーの構造の進化ついて触れ、社会に存在する様々な技術やプレイヤー等を正しく見極める重要性を強調しました。また、ちとせが重視している「社会課題を出発点とした社会実装や課題解決を目指す視点」についても説明しました。その経験をもとに、単なる科学的発見に頼らない事業を創出する戦略や新規事業の立ち上げから拡大までを成功させる秘訣について語りました。 講演後の質疑応答セッションでは、参加者から熱心な質問が相次ぎました。特に注目を集めたのは、「新規事業の立ち上げにおいて直面する組織的な課題への対処方法」についてでした。藤田は、組織の柔軟性を高めるための仕組みづくりについて具体例を挙げながら、実践的なアプローチを提案いたしました。もう一つの主要な質問は、「新たな事業を開発するために必要な視座をどのように養うべきか」というものでした。藤田は、ミッションの設定方法や開発を実行するための場を提供することが、視座の醸成に繋がると述べました。 今回の講演を通じて、参加者に新規事業の立ち上げにおける新たな視点と具体的な実践方法を提供いたしました。藤田の実体験に基づく知見と、ちとせの戦略的アプローチは、多くの参加者にとって大いに刺激となったようです。ちとせは、今後もこのような場を通じて、新たな価値創造に挑戦する企業や個人を支援し続けていきます。バイオエコノミーを基盤とした持続可能な未来の実現に向け、私たちの活動はさらに加速していきます。 講演概要講演タイトル:バイオエコノミーの潮流とちとせの戦略日時:2024年12月18日(水)14:00~17:00会場:コモレ四谷およびオンラインでのハイブリッド開催

PET-MATSURI参加パートナー限定 第1回オンライン検討会を開催いたしました

General Manager 大嶋 俊介 12月18日(水)、MATSURIのサブプロジェクトであり、藻類を用いた100%バイオPET樹脂の生産を目指す「PET-MATSURI」の第1回検討会を開催いたしました。PET-MATSURIへの参加を表明いただいたパートナーの皆さまから、計34名の方にご参加いただきました。 冒頭にPET-MATSURIを牽引する大嶋より、本プロジェクトにおける検討会は一方向の情報共有ではなく、参加いただいた皆さまと活発に意見や情報交換を行う場としていきたいと強調いたしました。また、検討会で交換した情報を基に個別の議論(クローズド)へ深堀りし、さらにそこで上がった課題は検討会(セミオープン)で共有する、クローズドとセミオープンを行き来する仕組みで進めていくことをお伝えしました。今回は主に、本プロジェクトでターゲットとなる化合物および藻類培養から樹脂成形へ至るフローの一部について進捗を共有し、その中で挙げられた課題や検討事項に対して、皆さまからのご意見やご要望、解決へ向けたアイデアを募りました。最後に、PET-MATSURIは、MATSURIの基本的な考えである「化石資源の社会からバイオの社会へ」を実現するための藻類産業構築へ向けた具体策の一つであり、単なる既存製品原料の置き換えではなく、バイオ基点の社会を体現する道具として活用していきたいとお伝えしました。 来年は大阪・関西万博にてPET-MATSURIでの試作品の展示も予定しており、皆さまと共に、さらに多くの注目を集めるプロジェクトにしていきたいと考えております。 MATSURIでは、業種や規模を問わず、様々な企業の皆さまのご参加をお待ちしております。お問い合わせはこちらから。 開催概要日時:2024年12月18日(水)14:00~14:55題目:第1回 PET-MATSURIオンライン検討会 関連情報[ニュース] 「MATSURIサブプロジェクトの始動!〜PET-MATSURIおよび手土産MATSURIについて〜」と題し、MATSURIパートナー企業限定情報共有会を開催いたしました[ニュース] 世界初の試み:微細藻類から100%バイオPET樹脂へ 新プロジェクト「PET-MATSURI」発足のお知らせ

大阪・関西万博特設サイトを公開しました

ちとせグループはこの度、2025年大阪・関西万博 日本館にて、藻類の第一人者として技術監修及び協賛出展を行うことを記念し、万博特設サイトを開設いたしました。https://www.chitose-bio.com/jp/expo2025/ 日本館では「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマとし、命を繋ぐ「循環」が重要なキーワードです。そんな日本館を構成する「Plant Area(プラントエリア)」「Farm Area(ファームエリア)」「Factory Area(ファクトリーエリア)」の3つのエリアのうち、2つのエリアにちとせグループは携わっております。 1つは藻類が主役のファームエリアにおける技術監修、もう1つは循環型ものづくりがテーマのファクトリーエリアにおける「MATSURI」としての協賛出展です。 太陽光を唯一のエネルギー源にCO₂を取り込んで育ち、ものづくりの素材として多大な可能性を秘めている藻類。ファームエリアでは、我々が藻類の第一人者として技術監修を担い、実際にフォトバイオリアクターで藻類を生産する様子や、藻類の特徴などをわかりやすく展示します。https://matsuri.chitose-bio.com/blogs/news/241002 また、ファクトリーエリアでは、ファームエリアの主役であった藻類を「素材」とし、化粧品や衣類、食品など、循環から生まれた様々な「もの」が展示されます。これらの制作は、藻類産業を構築する日本発で世界初のちとせ主導のプロジェクト「MATSURI」が担い、藻類製品が未来の暮らしを満たすイメージを喚起します。https://matsuri.chitose-bio.com/blogs/news/osaka-kansai-expo ちとせが関わる万博 日本館に関するより詳しい情報は、今後特設サイトにて順次公開していく予定です。 関連情報[プレスリリース] ちとせ、大阪・関西万博日本館内の藻類が主役となる 「Farm Area(ファームエリア)」の展示に技術監修者として協力[ニュース] 大阪・関西万博の日本館公式Webマガジン「月刊日本館」に、ちとせグループ代表 藤田のインタビュー記事が掲載されました[ニュース] 大阪・関西万博日本館ファクトリーエリアにて藻類展示を担当します

富洋海運主催の創立50周年記念特別講演会に、ちとせグループ代表 藤田が登壇いたしました

12月12日(木)、株式会社富洋海運(以下、富洋海運)の創立50周年記念特別講演会が東京都内で開催され、ちとせグループ代表 藤田が登壇し講演を行いました。講演会には海運に関係する企業から約140名が参加いたしました。 脱炭素や環境に配慮した船舶燃料への取り組みなど海運に直結する講演が続く中、3人目に登壇した藤田の「バイオの会社です」で唐突に始まった講演は、海運業界一色に染まりかけた会場の空気を一変させました。 藤田は「バイオエコノミーの潮流とちとせの戦略」と題し、ちとせグループ(以下、ちとせ)の理念と取り組み、富洋海運も参画している「MATSURI」をはじめ、バイオテクノロジーを活用した複数のプロジェクトについて紹介いたしました。また、世界的課題や、日本の企業が高い技術を有しながら世界のトップに立つことが難しい現状について、それらを解決するためにちとせがこれまで行ってきたこと、これから責任を持って行っていくことについて、経営者としての想いを交えながら講演いたしました。業界を横断した共通課題であったため、参加者の皆さまは時々頷きながら耳を傾け聞き入っておられる様子でした。 質疑応答の時間には、ストレートに核心を突くような質問も飛び出しましたが、それに対して藤田も率直にお答えし、終始活発な雰囲気に包まれていました。続いて行われたMers Line Pte. Ltd. 久保氏と藤田のトークセッションでは、経営者同士だからこそ語り合える内容で、経営者として志していることや苦労についての本音も語られ、普段は聴くことのできない貴重な機会となりました。 左:Mers Line Pte. Ltd. 久保勇介氏 右:ちとせグループ 藤田 これまでバイオ業界とは無縁だった参加者の多い講演会にて、皆さまにバイオや光合成を基点とする産業や藻類について、また、ちとせの取り組みについて興味を持っていただけたことは大変有意義な時間となりました。講演会に引き続いて開催された懇親会では、既に富洋海運を通してMATSURIのことを聞いていて興味を持っていたというお声を多くいただき、改めて一社ではなし得ない産業構築をパートナーと一緒に成し遂げる意味と、それによって生まれる大きな可能性を感じました。既に協働しているパートナー同様、今後も業界を超えた皆さまと新たな産業を構築していけるよう、活動してまいります。 開催概要講演会名:富洋海運 創立50周年記念特別講演会日時 :2024年12月12日(木)13:30 - 17:00会場 :イイノホールカンファレンスセンター(東京都)内容 :BPジャパン株式会社 岡田氏 講演 Purus Marine LLC Jeffrey氏 講演 ちとせグループ 藤田 講演 Mers Line Pte....

大阪・関西万博日本館ファクトリーエリアにて藻類展示を担当します

2025年大阪・関西万博日本政府館における、循環型ものづくりがテーマのファクトリーエリアにて、ちとせグループが主導する藻類産業を構築するプロジェクト「MATSURI」が、展示の一画を担当いたします。 日本館は「いのちと、いのちの、あいだに」というコンセプトのもと、展示を通じて「循環」を表現します。ファクトリーエリアでは、「素材」から「もの」へと変換する過程を通じて循環の一部を表現します。 MATSURIは、これまで培ってきた世界最高峰の技術と知見を活かし、藻類を原料とした化粧品や衣類、食品など、循環から生まれた様々な製品を展示します。ファームエリアの技術監修に続き、ちとせグループは藻類の第一人者として藻類製品が未来の暮らしを満たすイメージを喚起し、新たな産業の創出に貢献してまいります。 関連情報[月刊日本館]【展⽰公開 第2弾】⽇本館に「ドラえもん」が登場! ⽇本ならではの「循環型ものづくり」の考え⽅を楽しく解説[プレスリリース] ちとせ、大阪・関西万博日本館内の藻類が主役となる 「Farm Area(ファームエリア)」の展示に技術監修者として協力[ニュース] 大阪・関西万博の日本館公式Webマガジン「月刊日本館」に、ちとせグループ代表 藤田のインタビュー記事が掲載されました

TOPPANホールディングス株式会社の総合研究所にて、ちとせグループの笠原が講演を行いました

12月6日(金)、TOPPANホールディングス株式会社総合研究所にて、ちとせグループ Chief Innovation Officerの笠原堅が「〜複雑な社会課題を複雑なまま捉え、複合的に答えを出す〜 ちとせグループが考える『産業のバイオ化』」と題し講演を行いました。本講演は、10月に締結した資本業務提携を背景に、両社の協業可能性を探る目的で実施され、オフラインとオンラインで計300名超が参加しました。 笠原は、ケミカル分野と対比させつつ、バイオ分野の特徴である複雑さに触れ、人類が抱える社会課題の多くが複雑化している中で、課題を複雑なまま捉えて解決することの重要性について語りました。また、藻類基点の産業を構築するプロジェクト「MATSURI」や資源循環プロジェクトなど、事業や技術の強みについて具体的な事例を交えながら紹介し、TOPPANとの協業による新たな価値創出の可能性について提案しました。質疑応答では、会場およびオンラインから多くの質問が寄せられ、活発な意見交換が行われました。ちとせグループは、バイオテクノロジーを通じた社会課題解決に向けて、引き続き産業のバイオ化を推進してまいります。 講演概要講演タイトル:〜複雑な社会課題を複雑なまま捉え、複合的に答えを出す〜 ちとせグループが考える「産業のバイオ化」日程:2024年12月6日(金)会場:TOPPANホールディングス株式会社 総合研究所、および、オンラインのハイブリッド 関連記事[ニュース] ちとせグループ、TOPPANホールディングスと資本業務提携を締結[TOPPAN] TOPPANホールディングス、バイオエコノミーの構築に向けてちとせグループと協業

東洋経済オンラインにて、MATSURIの取り組みが企画広告として紹介されました

12月6日(金)東洋経済オンラインにて、ちとせグループ(以下、ちとせ)の取り組み「MATSURIプロジェクト」について、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社(以下、サーモフィッシャー)の企画広告記事内でご紹介いただきました。 マレーシアにおける藻類生産施設「CHITOSE Carbon Capture Central」(C4)では、藻類を培養するための装置「フォトバイオリアクター」を活用して藻類を生産していますが、屋外での培養課題の1つにコンタミネーションがあります。この課題解決のために、ちとせはサーモフィッシャーの分析装置を活用しており、これによりコンタミネーションの低減と迅速な発見による課題対応と、藻類の品質管理の効率化が可能となりました。今後も互いの技術を活用し、藻類のさらなる生産拡大に向けて邁進してまいります。 記事について東洋経済オンライン掲載日:2024年12月6日(金)見出し:化石燃料代替で注目!「藻類バイオマス」の可能性 「藻類産業」の構築を目指す企業の取り組み

「グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました

上段左より、ちとせグループ Manager 坂本 莉沙、General Manager 野村 純平、エネルギーアナリスト 大場 紀章氏 2024年11月21日(木)、MATSURIパートナーを対象に「バイオ × 環境 × ビジネス」の最新動向に関する有益な情報を提供するオンライン情報共有会の第2弾として、「グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか」を開催いたしました。 前半は「正直MATSURI」担当 サリーこと、ちとせグループ Manager 坂本 莉沙より、環境や気候に与える影響について虚偽または誤解を招く主張を行う「グリーンウォッシュ」に対して監視が強化されている現状と、企業による環境発信とグリーンウォッシュ批判の実例を紹介しました。さらに、MATSURIでは実現できていないことや実現不可能であることを正直に伝えながら、未来の社会的価値実現を目指して行動していることを強調し、パートナーの皆様へ、グリーンウォッシュ批判を恐れすぎる必要はなく、自信をもって良いということを改めて共有しました。 後半はエネルギーアナリストの大場 紀章氏と日本微細藻類技術協会 事務局長も務める General Manager 野村 純平も加わり、グリーンウォッシュに関する課題についてディスカッションを行いました。MATSURIは化石資源の転換や持続可能な社会に貢献していく将来的に価値のある取り組みである一方、現状ではまだ達成できていない事項についても正直に伝え、攻めの発信姿勢をもつことの重要性を確認しました。 開催後に実施されたアンケートでは、グリーンウォッシュや、情報発信の重要性について理解が深まったというご感想や、MATSURIは「正直に」推進しており、胸を張って事業を展開していきたいといった前向きなお声をいただきました。 MATSURIでは、業種や規模を問わず、様々な企業の皆さまのご参加をお待ちしております。お問い合わせはこちらから。 開催概要日時:2024年11月21日(木)14:00~15:20題目:グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか...

東北芸術工科大学 企画構想学科の講義「サステナブル演習」にて「光合成エネルギーで繋ぐ・衣食住の社会問題を解決する新商品」について学生の皆さまにご提案いただきました

11月13日(水)、山形県にある東北芸術工科大学 デザイン工学部 企画構想学科(以下、企画構想学科)の講義「サステナブルデザイン演習(山縣弘忠准教授)」にて、10月16日に行われた前回授業に引き続き、ちとせ研究所 Principal BioEngineer 原田大士朗がゲスト講師を担当いたしました。 企画構想学科は、実際の地域や企業が抱える課題の解決のため、商品開発やプロモーション、イベントプロデュース、デジタル活用など、企画に必要な幅広い分野について、プロジェクトを通して実践的に学び、AIに代替できない「コトをデザインする企画力」を養う学科です。また、本学科は2024年より藻類基点の産業を構築するプロジェクト「MATSURI」にもご参画いただいております。「サステナブルデザイン演習」は、社会課題を起点としたサステナブルデザインの構想力と、企業への実践的な提案を通じて、社会課題とクライアントの経営課題を同時に解決する企画力などを養成する授業です。 前回の授業では「光合成エネルギーで繋ぐ・衣食住の社会問題を解決する新商品(サービス)アイデアの提案」という課題を提示し、学生らには3週間にわたりグループワークに取り組んでいただきました。今回の授業では、各グループが藻の特性を活かして社会課題の解決に挑むアイデアを発表しました。提案には若者ならではの発想や、新しい視点が際立ちました。発表後には、原田より、問題提起から解決策に至る思考力や、アイデアの独創性といった観点からの講評を行い、その内容に「なるほど」と学生たちの共感を呼ぶ場面もありました。学生たちは、講評を熱心に聞きながら、自身のアイデアについて更に考えを深めていたようです。 原田の授業を通して学生からは、「実際に自分たちが3週間かけて藻と真剣に向き合うことで、藻への親近感を感じるだけでなくその可能性を楽しみながら理解することができた」「藻のイメージが180度変わった」「藻に出来ないことはないということが分かり、今後直面する様々な問題を1回藻で考えてみようと思った」などの感想が聞かれました。 藻類や光合成についての理解を深めた学生たちの姿が印象的で有意義な授業となりました。今後もこうした機会を通じ、持続可能な未来を形にするアイデアを共に育んでいければと願っています。 開催概要日時:2024年11月13日(水)14:00~16:50場所:東北芸術工科大学講義:企画構想学科「サステナブルデザイン演習」題目:光合成エネルギーで繋ぐ・衣食住の社会問題を解決する新商品 関連情報[ニュース] 東北芸術工科大学 企画構想学科にて授業をいたしました[ニュース] 東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科がMATSURIに参画しました

世界初の試み:微細藻類から100%バイオPET樹脂へ 新プロジェクト「PET-MATSURI」発足のお知らせ

ちとせグループは、微細藻類を原料に100%バイオPET樹脂の生産を目指す新プロジェクト「PET-MATSURI」を発足しました。本プロジェクトは、これまで技術的に困難とされてきたPET樹脂のバイオ化に挑む、世界初の試みです。「PET-MATSURI」は、藻類産業を構築するプロジェクト「MATSURI」のサブプロジェクトとして実施されるものであり、現在MATSURIパートナー企業約100社のうち、既に20社以上に参画を表明いただいております。この取り組みでは微細藻類を用いて芳香族炭化水素※を生産し、微細藻類由来のバイオPET樹脂の実現を目指します。さらに、微細藻類からPET樹脂を作る過程で、他の種類の樹脂を生産できる可能性も期待されています。 ※ ベンゼン環を基本構造とする有機化合物で、プラスチックや化学製品の原料として広く利用される物質です。芳香族炭化水素生産のバイオ化は技術的に非常に困難と考えられています。 PET樹脂は、ペットボトルの素材として知られているだけでなく、食品包装や化粧品容器、また衣類の繊維など幅広い用途に使用されています。OECDの試算では、2060年までに新たに約1億トンが生産されると見込まれています。PET樹脂やペットボトルといえば、リサイクルを思い浮かべる方も少なくないかもしれませんが、完全なリサイクルは難しく、毎年新たな石油由来のPET樹脂が大量に生産されています。これに対し、トウモロコシやサトウキビなどを原料の一部に使用したバイオPET樹脂も既に生産されていますが、これら陸上植物由来の原料には、食糧用途との競合や農地の制約といった課題があります。 微細藻類を大量に培養し、PET樹脂の原料を生産する取り組みは世界でも例がありません。さらに、このように日本企業が一丸となって挑戦する取り組みは、技術革新に期待できるだけでなく、国内産業全体の競争力向上にも繋がると考えています。ちとせグループは「PET-MATSURI」を通じて、石油依存からの脱却を目指し持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出します。これからもバイオエコノミーのさらなる発展に貢献してまいります。 関連情報[ニュース] 「MATSURIサブプロジェクトの始動!〜PET-MATSURIおよび手土産MATSURIについて〜」と題し、MATSURIパートナー企業限定情報共有会を開催いたしました

ちとせグループ代表藤田によるオンライン講演会「4500兆円市場へと成長するバイオエコノミー 〜社会課題解決のための本質的な取り組みや事業とは〜」を開催

11月7日(木)、ちとせグループ代表 兼 内閣官房バイオエコノミー戦略有識者の藤田による「4500兆円市場へと成長するバイオエコノミー」と題したオンライン講演会を開催いたしました。 この度の講演会は、ちとせグループが主催する約3年半ぶりの藤田による講演であり、1000人を超える方々にご参加いただきました。当社主催の講演会としては過去最大規模となり、皆さまのバイオエコノミーへの興味・関心の高さを伺うことができました。 講演では、社会課題解決のための本質的な取り組みや事業とは何か、バイオテクノロジーを活用した循環型社会を構築において重要な “光合成” を軸とした、ちとせの「2大光合成プロジェクト」について、藤田が解説いたしました。さらに、バイオエコノミーは既存の全ての産業をバイオ化する取り組みであること、経済的合理性を維持しながら、バイオ基点の社会を実現する方法について等、経営者と有識者の視点からお話ししました。 <参加者の皆さまからいただいたご感想>―――非常に素晴らしい講演でした。微細藻類や微生物の有益性だけでなく、社会を変えていくために何をしなければならないか、強いメッセージを感じました。 ―――自社だけでバイオエコノミーの循環を創出するのは困難だと感じました。ソリューション全体でどんな社会を創っていきたいのか、その中で自社は事業として何ができるのか。そういう目線で考える必要があると気づけたのが今回参加した意義だったと思います。 ―――目先の利益創出が難しいバイオものづくりの分野で、強い信念をもって、リスクをとってチャレンジしている姿に感銘を受けました。 今後も御社の活動に注目していきます。 ―――予備知識もなく参加致しましたが、既存の企業、社会の在り方の部分はとても面白く聴かせていただき、バイオ産業が新しく生まれるのではなく、既存の産業がバイオ化するという発想はなかったため、とても刺激を受ける考え方、捉え方でした。 最後に、今後拡大するバイオエコノミーにご関心をお持ちの皆さまに向けて、法人、個人の立場それぞれの立場から、一緒に何をどうすべきかを考え・行動に移すための具体的な方法を用意いたしました。 転職をお考えの方、就活中の学生 ➤採用情報はこちらご自身の所属する会社、組織で世界のバイオ化について情報収集が必要だと感じた方 ➤拡大版MATSURIへのお問い合わせはこちら一個人としてもっと情報入手をしたいと感じた方 ➤ちとせアカデミーへのお問い合わせはこちら(LINEが開きます) 開催概要日時:2024年11月7日(木)14:00〜15:20実施方法:オンライン(ZOOM)題目:4500兆円市場へと成長するバイオエコノミーhttps://go.chitose-bio.com/event_bioeconomy_20241107 関連情報[ニュース] 農林水産省 第5回政策課勉強会にて、ちとせグループCEO 藤田が講演を行いました[ニュース] 大阪・関西万博の日本館公式WeBマガジン「月刊日本館」に、ちとせグループ代表 藤田のインタビュー記事が掲載されました

川崎市市制100周年記念事業「COLORS, FUTURE! SUMMIT 2024」に出展いたしました

左より、 Senior Manager 徳竹暢子、川崎市長 福田紀彦氏、 Senior Manager 柳町みゆき 11月2日(土)〜3日(日)、川崎市市制100周年を記念して開催された「COLORS, FUTURE! SUMMIT 2024」に出展し、未来のタンパク源の候補となる微細藻類の活用例や、微細藻類基点の産業構築の取り組みについて説明いたしました。川崎市に研究拠点を置くちとせグループも市制100周年を祝う一員として参加し、来場の皆さまに私たちの活動をお伝えしました。本イベントには約2万3千人が来場し、大いに賑わいました。 ちとせブースでは、藻類産業を構築するプロジェクト「MATSURI」の取り組みについて展示し、持続可能な社会の実現に向けたビジョンを発信しました。 ミニチュアPBR模型(フォトバイオリアクター。光エネルギーを効率的に利用し、少量の水で藻類を育てることが可能な装置) 今回は、藻類を身近に感じてもらうべく、溝の口に店を構えるベーカリー「Len -Local Speciality Factory-」さんとコラボし、生スピルリナを生地に練り込んだ「藻のチャバタ」と「藻のカンパーニュ」を製作いただき、販売いたしました。召し上がられた方からは、もちもちで美味しい(チャバタ)、ドライフルーツがたくさん入っていて、食べ応えがあって好き(カンパーニュ)などの感想が聞かれ、好評をいただきました。 今後も様々な活動や展示を通じて、より多くの皆さまに藻類の魅力や可能性を伝えてまいります。 左:「藻のチャバタ」小麦、塩、酵母、藻のシンプルなレシピで、もちもち食感のパン。右:「藻のカンパーニュ」3種のドライフルーツもたっぷり入って、食べ応え満点のパン。 イベント概要イベント名:COLORS, FUTURE! SUMMIT 2024日時:2024年11月2日(土)〜3日(日) 10:00〜19:30 主催:フェス&カンファレンス製作委員会 会場:ラゾーナ川崎プラザルーファ広場 関連情報[外部]...

東北芸術工科大学 企画構想学科にて授業をいたしました

10月16日(水)、山形県にある東北芸術工科大学 デザイン工学部 企画構想学科(以下、企画構想学科)の授業「サステナブルデザイン演習(山縣弘忠准教授)」にて、ちとせ研究所 Senior BioEngineer 原田大士朗がゲスト講師を担当いたしました。 企画構想学科は、実際の地域や企業が抱える課題の解決のため、商品開発やプロモーション、イベントプロデュース、デジタル活用など、企画に必要な幅広い分野について、プロジェクトを通して実践的に学び、AIに代替できない「コトをデザインする企画力」を養う学科です。 今回の「サステナブルデザイン演習」は、社会課題を起点としたサステナブルデザインの構想力と、企業への実践的な提案を通じて、社会課題とクライアントの経営課題を同時に解決する企画力などを養成する授業です。 今回、約50名の学生が受講し、社会課題やそれに対する取り組み、光合成エネルギーや藻類に関する基礎的な内容についてお話ししました。学生に対し「光合成エネルギーで繋ぐ・衣食住の社会問題を解決する新商品(サービス)アイデアの提案」という課題を提示いたしました。 学生からは、「なぜ藻を日本で生産しないのか」という藻類生産に関する質問や、藻の保管期間や価格に関する具体的な質問が寄せられ、熱心に授業に取り組む様子が伺えました。今回の授業を踏まえ、学生たちは3週間にわたってグループワークを行い、11月13日(水)にグループごとにプレゼンテーションを予定しています。若者ならではの視点で生み出される、課題解決に有用なアイデアを期待しています。開催概要 日時:2024年10月16日(水)14:00~16:50次回講評日時:2024年11月13日(水)14:00~16:50場所:東北芸術工科大学講義:企画構想学科「サステナブルデザイン演習」題目:光合成エネルギーで繋ぐ・衣食住の社会問題を解決する新商品関連情報[ニュース] 東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科がMATSURIに参画しました